2023年02月15日

「蔓で籠を編む」の巻

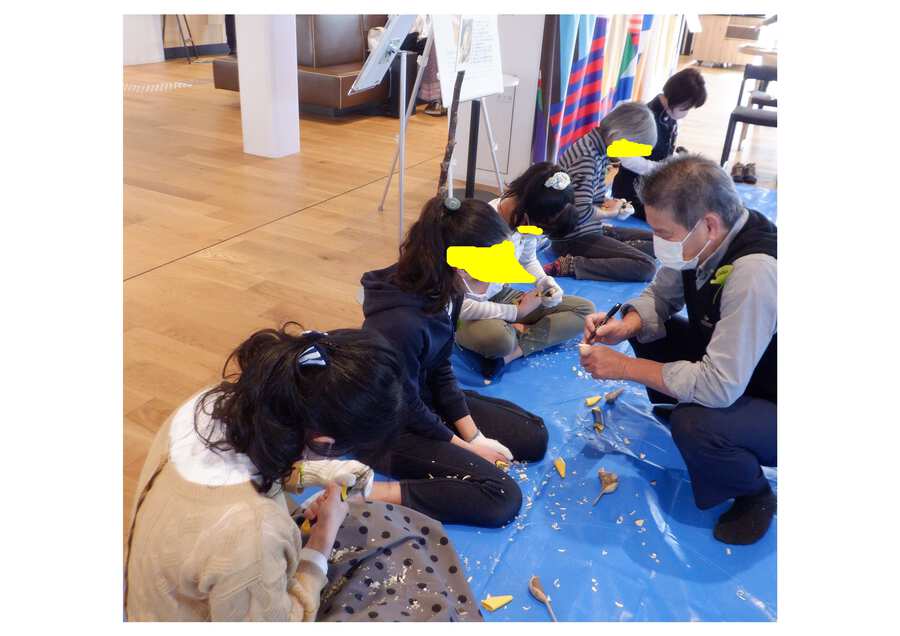

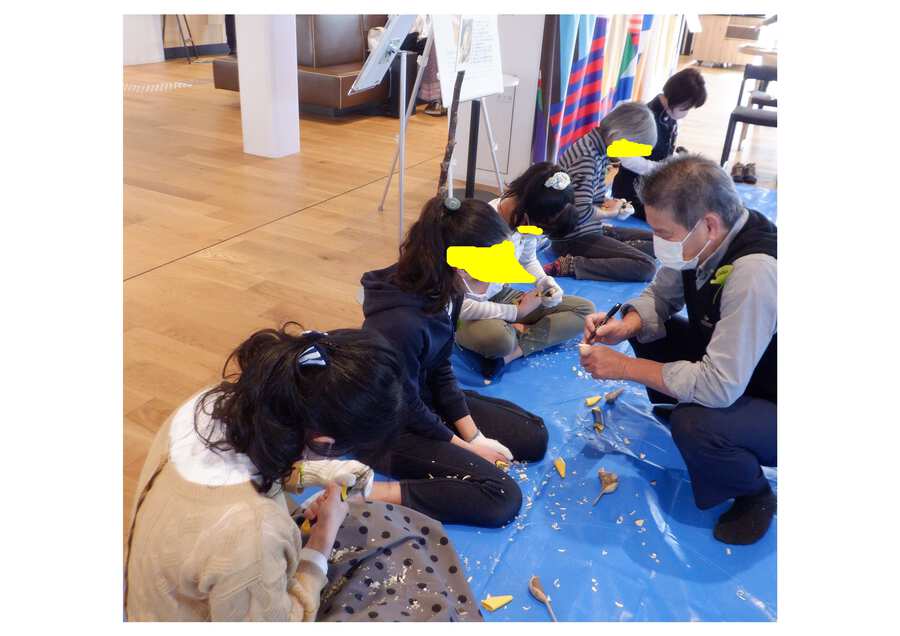

2月13日、丸亀マルタスでイベント開催。

終日雨でしたが、生命にとってはなくてはならない恵みの雨と捉えることが正解ですね。

なにせ今回のイベントは自然素材の蔓を使うのですから植物にとって雨は最高の贈りものです。

午前の部、午後の部共に各定員5名の参加者においでいただき感謝!感謝!!

まずは講師のSさんから簡単な説明とSさん作成の籠(蔓、樹皮などの自然素材を使った用具たちです。)の紹介。

作品を手にした参加者の皆さんからは「素敵・・・」などと感嘆の声が聞かれます。

さてさて、いよいよ作品作りにとりかかります。

講師のアシスタントを務めていただきましたTさん・・・なんでも竹細工の名人だとか。

Tさん同様に講師Sさんも受講者のお一人おひとりに丁寧に指導していますね。

作業途中で蔓が足らなくなったり折れてしまってもさすがのSさん、慌てず騒がず的確なアシストで受講者に寄り添っています。

次第に手慣れてくると一人でも「フン!フン!」と編み上げていく職人気質の方も出現します。

自然素材の一様でない有様に困惑しながらも皆さん自分自身のオリジナル作品を完成させました。(ヤッタね!)

最後は受講者お一人おひとりから自作への高評価と今回のイベントの感想を発表していただきました。

そして恒例の撮影会をもって午前の部を終了しました。

午後の部まで我々は腹ごしらえです。前回のバードカービングのイベントでもSさん持参のちらし寿司をごちそうになったのですが、

今回は巻き寿司&あさりの味噌汁を頂戴しました。Sさん、講師のお役目の上に本当にありがとうございました。

さてと、午後の部が始まりました。

当会会員の2名の方も籠作りに参戦し蔓と格闘です。

講師SさんとアシスタントのTさんは、午前の部で指導要領を会得したようで、受講者への指導も難なくこなしていきます。

皆さん楽しく作品作りを終えた後は、自作品への思いなどを発表します。どなたも自作品には高評価です。当然です!!。

そして本日のイベントを締めくくる写真撮影・・・(ちょっと寂しい気もしましたね。)

今回のイベントは平日開催ということでしたが、イベント開催・受講者申込告知からほどなくして定員に達しました。

平日ということで男性参加者はおられませんでしたが、「ものづくり」、「自然・環境問題」「くらしの豊かさ」などということに女性の方がかなり意識を高く持っているということがうかがえたような気がしました。

「素材採取から経験してみたい」、「大自然が好き」、「自然を暮らしにとりいれたい」、などなど参加者の皆さんの目線や思考は当会にも相通ずるものがあるかと・・・。

講師Sさんは、蔓の採取・素材の乾燥・水戻し・選別・裁断・受講者定員分の振り分け・・・など、今回のイベントにはかなりのご苦労があったかと。

本当に頭の下がる思いです。ありがとうございました。

次なるイベントを検討するなかで、受講者の方の生のご意見を頂戴したことはなによりの収穫でありました。

何にもまして、参加者皆さんの笑顔には「イベントをやって良かった」との思いしか浮かびませんでした。

好評?のうちに終了したイベントですが、竹細工名人Tさんから参加者全員に素敵なプレゼントがありました。

今年の干支「うさぎ」のホルダーです。

皆さん大変喜んでいただいたのですが、このプレゼントが一番!ってことはないですよ・・・ね。

Tさん、ご指導、お土産のご用意まで、本当にありがとうございました。

S.S

終日雨でしたが、生命にとってはなくてはならない恵みの雨と捉えることが正解ですね。

なにせ今回のイベントは自然素材の蔓を使うのですから植物にとって雨は最高の贈りものです。

午前の部、午後の部共に各定員5名の参加者においでいただき感謝!感謝!!

まずは講師のSさんから簡単な説明とSさん作成の籠(蔓、樹皮などの自然素材を使った用具たちです。)の紹介。

作品を手にした参加者の皆さんからは「素敵・・・」などと感嘆の声が聞かれます。

さてさて、いよいよ作品作りにとりかかります。

講師のアシスタントを務めていただきましたTさん・・・なんでも竹細工の名人だとか。

Tさん同様に講師Sさんも受講者のお一人おひとりに丁寧に指導していますね。

作業途中で蔓が足らなくなったり折れてしまってもさすがのSさん、慌てず騒がず的確なアシストで受講者に寄り添っています。

次第に手慣れてくると一人でも「フン!フン!」と編み上げていく職人気質の方も出現します。

自然素材の一様でない有様に困惑しながらも皆さん自分自身のオリジナル作品を完成させました。(ヤッタね!)

最後は受講者お一人おひとりから自作への高評価と今回のイベントの感想を発表していただきました。

そして恒例の撮影会をもって午前の部を終了しました。

午後の部まで我々は腹ごしらえです。前回のバードカービングのイベントでもSさん持参のちらし寿司をごちそうになったのですが、

今回は巻き寿司&あさりの味噌汁を頂戴しました。Sさん、講師のお役目の上に本当にありがとうございました。

さてと、午後の部が始まりました。

当会会員の2名の方も籠作りに参戦し蔓と格闘です。

講師SさんとアシスタントのTさんは、午前の部で指導要領を会得したようで、受講者への指導も難なくこなしていきます。

皆さん楽しく作品作りを終えた後は、自作品への思いなどを発表します。どなたも自作品には高評価です。当然です!!。

そして本日のイベントを締めくくる写真撮影・・・(ちょっと寂しい気もしましたね。)

今回のイベントは平日開催ということでしたが、イベント開催・受講者申込告知からほどなくして定員に達しました。

平日ということで男性参加者はおられませんでしたが、「ものづくり」、「自然・環境問題」「くらしの豊かさ」などということに女性の方がかなり意識を高く持っているということがうかがえたような気がしました。

「素材採取から経験してみたい」、「大自然が好き」、「自然を暮らしにとりいれたい」、などなど参加者の皆さんの目線や思考は当会にも相通ずるものがあるかと・・・。

講師Sさんは、蔓の採取・素材の乾燥・水戻し・選別・裁断・受講者定員分の振り分け・・・など、今回のイベントにはかなりのご苦労があったかと。

本当に頭の下がる思いです。ありがとうございました。

次なるイベントを検討するなかで、受講者の方の生のご意見を頂戴したことはなによりの収穫でありました。

何にもまして、参加者皆さんの笑顔には「イベントをやって良かった」との思いしか浮かびませんでした。

好評?のうちに終了したイベントですが、竹細工名人Tさんから参加者全員に素敵なプレゼントがありました。

今年の干支「うさぎ」のホルダーです。

皆さん大変喜んでいただいたのですが、このプレゼントが一番!ってことはないですよ・・・ね。

Tさん、ご指導、お土産のご用意まで、本当にありがとうございました。

S.S

2023年02月12日

2023年01月28日

広葉樹を活用しましょう!

広葉樹の活用(利用)と言えば昔は薪炭林として広く使われていましたが激減。今は原木シイタケ用の榾木や薪での利用がもっぱらです。育ち過ぎた太径木は採りまわしが困難で扱いがなかなか難しいし、今回は手ごろな太さのものを榾木用に少し伐りました。

香川もナラ枯れの被害が出ており、枯れる前に伐って使おうと言われています。1mに玉切りしたコナラを集積して水分を抜き、3月にシイタケを植菌する予定です。

苔むした地表の林内はシイタケの生育に向いており発生が楽しみです。

さて、これは何ゴケだったっけ、よく見るやつですが・・・昨年苔の観察会をしたのですがすっかり忘れています。(TM)

香川もナラ枯れの被害が出ており、枯れる前に伐って使おうと言われています。1mに玉切りしたコナラを集積して水分を抜き、3月にシイタケを植菌する予定です。

苔むした地表の林内はシイタケの生育に向いており発生が楽しみです。

さて、これは何ゴケだったっけ、よく見るやつですが・・・昨年苔の観察会をしたのですがすっかり忘れています。(TM)

2023年01月19日

2023年01月07日

事始め

フォレスターズの活動としては今年初めての作業・・・てゆうか体験。

S師匠とアケビの蔓採取をしました。

2月に行う「蔓で籠を編む」ワークショップで使用する材料集めですね。

入手と作業の容易さで選択したのがアケビの蔓。

師匠は手際よくサッサと蔓を採っていくのですが、私は要領を得ず戸惑うばかりです・・・。

蔓の丈夫さでいうと地面に這うようにして伸びているものが「ヨロシイ」・・・と。

落ち葉や雑草をかき分けつつお目当ての蔓を採取するのですが、縦横無尽の如く延びている蔓の採取はなかなかに難しいものでした。

私は、足手まといのような存在から抜けきらぬ間に作業は終了と相成り、トホホの時間を過ごしました。

採取した蔓は、水に30分ほど浸して土などの汚れを落とした後、さらに根っこなどの不要部分を取り除き、長さ、太さなどにより選別するそう。

想像する以上に材料準備が大変であることを知りました。

作業の終了後、そこに生えてる「ビナンカズラ」なる紅い実を教えていただきました。

また、スギの実を鉄砲玉として笹などを一緒に使い、その実を飛ばして昔は遊んでいたとのことも教わりました。

師匠は私より一回りは年上で、昭和30年代生まれで尚且つ多度津駅前の食堂で育った中途半端な町育ち野郎の私とは子供時代に遊んだ「玩具」が異なるようです。

師匠は、自然素材を使った玩具はもちろんのこと、生活用品でも先人の知恵というものが備わっているように思えます。

私にとって「玩具」といえば、ビニール、プラスチック、金属などを材にしたものばかりで、それらの「玩具」を手にする場合、「お金」という対価を支払うことによるものばかりでした・・・ねぇ。

「何か」をするときに、材集めから始まり、段取り、製作、使用まで一連の工程を全て自力で行うという経験が、私自身ほとんどと言っていいくらいにないことに改めて気づく年の始まりでした。

S.S

S師匠とアケビの蔓採取をしました。

2月に行う「蔓で籠を編む」ワークショップで使用する材料集めですね。

入手と作業の容易さで選択したのがアケビの蔓。

師匠は手際よくサッサと蔓を採っていくのですが、私は要領を得ず戸惑うばかりです・・・。

蔓の丈夫さでいうと地面に這うようにして伸びているものが「ヨロシイ」・・・と。

落ち葉や雑草をかき分けつつお目当ての蔓を採取するのですが、縦横無尽の如く延びている蔓の採取はなかなかに難しいものでした。

私は、足手まといのような存在から抜けきらぬ間に作業は終了と相成り、トホホの時間を過ごしました。

採取した蔓は、水に30分ほど浸して土などの汚れを落とした後、さらに根っこなどの不要部分を取り除き、長さ、太さなどにより選別するそう。

想像する以上に材料準備が大変であることを知りました。

作業の終了後、そこに生えてる「ビナンカズラ」なる紅い実を教えていただきました。

また、スギの実を鉄砲玉として笹などを一緒に使い、その実を飛ばして昔は遊んでいたとのことも教わりました。

師匠は私より一回りは年上で、昭和30年代生まれで尚且つ多度津駅前の食堂で育った中途半端な町育ち野郎の私とは子供時代に遊んだ「玩具」が異なるようです。

師匠は、自然素材を使った玩具はもちろんのこと、生活用品でも先人の知恵というものが備わっているように思えます。

私にとって「玩具」といえば、ビニール、プラスチック、金属などを材にしたものばかりで、それらの「玩具」を手にする場合、「お金」という対価を支払うことによるものばかりでした・・・ねぇ。

「何か」をするときに、材集めから始まり、段取り、製作、使用まで一連の工程を全て自力で行うという経験が、私自身ほとんどと言っていいくらいにないことに改めて気づく年の始まりでした。

S.S

2022年12月16日

それは2019年2月に始まった

あれから3年と10か月になります。克軍寺ミニ88ヵ所にある巨大な石仏は草木に覆われており全体象を仰ぐにはちょっと大変だったのをおぼえています。その後3年間の年限で参道周辺の整備を始めて来年の3月で期限がきます。当初足の踏み場も困難だった道筋は枯れ支障木を取り除き、灌木を伐って間が隙ずいぶん見通しがよくなりました。少しづつですが続けていると成果は現れるものです。大がかりに重機を使って一気に整備する手もありますが、我々のような人力作業でコツコツやるのもこのお山にはふさわしいと思っています。

2022年もあとわずか、このミニ88ヵ所、訪れる人もほとんどないでしょうけれど3年余り通った里山ですので最後の仕上げというわけではありませんが、全体を歩いて少し手を入れました。それにしても夏と違い、林床は葉っぱのじゅうたんがしきつめられてずいぶん明るいのがいい。ガサゴソ、ガサゴソ、葉っぱの上を歩く心地よさは落葉樹の森ならではの楽しみです。

夏場だとグリーン一色の森ですが、ここにもあったのかと改めて気づく秋色のグラデーション、12月も終わりになろうというのにまだ黄紅の葉をまとっています。自然の営みは人知を超えた色の重なりをつくり出してくれます。里山の自然はわたしたちの日常の暮らしのすぐそばにあって・・・大切にしないとね。(TM)

2022年もあとわずか、このミニ88ヵ所、訪れる人もほとんどないでしょうけれど3年余り通った里山ですので最後の仕上げというわけではありませんが、全体を歩いて少し手を入れました。それにしても夏と違い、林床は葉っぱのじゅうたんがしきつめられてずいぶん明るいのがいい。ガサゴソ、ガサゴソ、葉っぱの上を歩く心地よさは落葉樹の森ならではの楽しみです。

夏場だとグリーン一色の森ですが、ここにもあったのかと改めて気づく秋色のグラデーション、12月も終わりになろうというのにまだ黄紅の葉をまとっています。自然の営みは人知を超えた色の重なりをつくり出してくれます。里山の自然はわたしたちの日常の暮らしのすぐそばにあって・・・大切にしないとね。(TM)

2022年12月11日

準備

先日、里山整備活動で竹林整備作業に参加してきました。

竹林整備作業に伴い発生する大量の伐竹も有効活用しようとのことで「竹炭つくり」作業です。

価格がウン万円もするという「無煙炭化器」なるものを使用しています。

で、私はというと「竹炭つくり」には参加せずに、来年2月に実施予定の「蔓で編む籠つくり」のワークショップに向けて

当日講師をしていただくのSさんに、籠つくりのレクチャーを受けました。ワークショップ時にスタッフとして補助的お手伝いをするために

作業工程の概要を把握しておくためです。

今回は、S師匠が採取してきた葛の蔓を使います。

材料の蔓は自然素材ですから特性や癖があり、なかなか思うように編んでいくことはできませんでしたね。

意外と「力技」が必要であること、花鋏は当然のこと、ペンチやその他用途により作業用具が必要なこともわかりました。

籠作りの製作工程の概要はおぼろげながらつかめたような気はしましたが、要領やコツを会得するにはかなりな修練が必要ですねえ。

・・・当然のことです。

「竹炭つくり」作業は順調にはかどっているようで、こうした竹炭が数度できた模様です。

S師匠と作製した籠もなんとか形にはなったようです。

午前中の作業を終え、昼食をとるのですが、持参弁当の弁当箱が「曲げわっぱ」の方が何人かいます。

日用品は、安価で機能的でデザイン性もある化学製品、工業製品であることが当たり前な中、こうした自然素材を使った用品を使用するってことは

憧れますし、とても大切なことだと常々思っています。

てなことを思いながら私が手にする弁当箱は保温性のあるランチジャーなんですね。温かいお汁やごはんを美味しく頂ける魅力から抜け出ることが出来なくなっています。

昼食後は、いつものように竹林整備でいい汗を流すことが出来ました。

山や森を指して「宝の山」だと聞くことはありますし、私もそう思います。

竹は、食材、様々の用途の資材、炭やチップにすれば肥料にもなります、樹木や草花も同様で、たとえ朽ち果てたとしても微生物により分解されて肥沃な土に還っていきます。こうした自然素材を手業によって活用する、出来るということは、山や森とつながっているということをシンプルに教えてくれているような気がします。

農業は、植え付けから採取まで数か月から1年ほどのサイクルですから作物の栽培方法などに関する善し悪しの見極めもある程度短いスパンで行うことが出来そうです。林業は苗木が成木となるまで数十年の期間を要し、子や孫の時代、あるいはそれ以上の歳月をかけないと、木つくり、山つくりの善し悪しの判断がつきそうにもなさそうです。林業に関して、従来型のやり方で良かったのか?これからの林業の方向性は?とよく論じられていますが、いずれにせよそれらの考察を実現するには時間が、そしてマンパワーが何にもまして必要かと思います。

近年、就農される若者たちの情報に触れることが多くなった気がしますが、就林(こうした言葉はない?ですが)する若者が増えているという報には残念ながら接することが少ないです。農業と林業の質の差もあるのでしょうが、生業としての大変さには変わりはないと思えるんですけどね・・・何が違うんでしょうか。農林業というくらいですから、昔は(と言ってもつい近年まで)里山で、農林業に従事するのがある程度当たり前だったと聞きます。それほど農・林は密接にというより同等であったんでしょうにね。

S師匠が手仕事で作り上げる民具や民芸品などは、農と林との結びつきの証のような存在であると考えます。山つくり、林業などを思う時、専門的具体的なことを考えるほどの知見も経験が私自身ありませんし、残された時間も少なくなってきた感もあります。そうであればこそ、山や森で採取できる素材を用い、手作業でそれら自然素材を活用するという行為を通して、山つくりや林業に関わることができればと思う次第・・・。またこうした手業を伝承することも大いに意義のあることかなと思います。民具、民芸品の作製などに関する書籍の少ないことは残念だと思いますし、S師匠曰く、そうした書籍は高価であるというのも寂しいものかと思いますねー。

S師匠の手業は口伝だけではもったいないので、料理でいうところのレシピなるものを、S師匠の力添えを頂戴して、簡単でもいいのでテキストとして残せていければと、今考えています。

S.S

竹林整備作業に伴い発生する大量の伐竹も有効活用しようとのことで「竹炭つくり」作業です。

価格がウン万円もするという「無煙炭化器」なるものを使用しています。

で、私はというと「竹炭つくり」には参加せずに、来年2月に実施予定の「蔓で編む籠つくり」のワークショップに向けて

当日講師をしていただくのSさんに、籠つくりのレクチャーを受けました。ワークショップ時にスタッフとして補助的お手伝いをするために

作業工程の概要を把握しておくためです。

今回は、S師匠が採取してきた葛の蔓を使います。

材料の蔓は自然素材ですから特性や癖があり、なかなか思うように編んでいくことはできませんでしたね。

意外と「力技」が必要であること、花鋏は当然のこと、ペンチやその他用途により作業用具が必要なこともわかりました。

籠作りの製作工程の概要はおぼろげながらつかめたような気はしましたが、要領やコツを会得するにはかなりな修練が必要ですねえ。

・・・当然のことです。

「竹炭つくり」作業は順調にはかどっているようで、こうした竹炭が数度できた模様です。

S師匠と作製した籠もなんとか形にはなったようです。

午前中の作業を終え、昼食をとるのですが、持参弁当の弁当箱が「曲げわっぱ」の方が何人かいます。

日用品は、安価で機能的でデザイン性もある化学製品、工業製品であることが当たり前な中、こうした自然素材を使った用品を使用するってことは

憧れますし、とても大切なことだと常々思っています。

てなことを思いながら私が手にする弁当箱は保温性のあるランチジャーなんですね。温かいお汁やごはんを美味しく頂ける魅力から抜け出ることが出来なくなっています。

昼食後は、いつものように竹林整備でいい汗を流すことが出来ました。

山や森を指して「宝の山」だと聞くことはありますし、私もそう思います。

竹は、食材、様々の用途の資材、炭やチップにすれば肥料にもなります、樹木や草花も同様で、たとえ朽ち果てたとしても微生物により分解されて肥沃な土に還っていきます。こうした自然素材を手業によって活用する、出来るということは、山や森とつながっているということをシンプルに教えてくれているような気がします。

農業は、植え付けから採取まで数か月から1年ほどのサイクルですから作物の栽培方法などに関する善し悪しの見極めもある程度短いスパンで行うことが出来そうです。林業は苗木が成木となるまで数十年の期間を要し、子や孫の時代、あるいはそれ以上の歳月をかけないと、木つくり、山つくりの善し悪しの判断がつきそうにもなさそうです。林業に関して、従来型のやり方で良かったのか?これからの林業の方向性は?とよく論じられていますが、いずれにせよそれらの考察を実現するには時間が、そしてマンパワーが何にもまして必要かと思います。

近年、就農される若者たちの情報に触れることが多くなった気がしますが、就林(こうした言葉はない?ですが)する若者が増えているという報には残念ながら接することが少ないです。農業と林業の質の差もあるのでしょうが、生業としての大変さには変わりはないと思えるんですけどね・・・何が違うんでしょうか。農林業というくらいですから、昔は(と言ってもつい近年まで)里山で、農林業に従事するのがある程度当たり前だったと聞きます。それほど農・林は密接にというより同等であったんでしょうにね。

S師匠が手仕事で作り上げる民具や民芸品などは、農と林との結びつきの証のような存在であると考えます。山つくり、林業などを思う時、専門的具体的なことを考えるほどの知見も経験が私自身ありませんし、残された時間も少なくなってきた感もあります。そうであればこそ、山や森で採取できる素材を用い、手作業でそれら自然素材を活用するという行為を通して、山つくりや林業に関わることができればと思う次第・・・。またこうした手業を伝承することも大いに意義のあることかなと思います。民具、民芸品の作製などに関する書籍の少ないことは残念だと思いますし、S師匠曰く、そうした書籍は高価であるというのも寂しいものかと思いますねー。

S師匠の手業は口伝だけではもったいないので、料理でいうところのレシピなるものを、S師匠の力添えを頂戴して、簡単でもいいのでテキストとして残せていければと、今考えています。

S.S

2022年12月09日

木樵の映画を観て

ぼくも感想を少し、日々の山仕事を撮った淡々とした映画だった。ドキュメンタリーなのでこんなものかと思う。たぶん地味な山仕事に社会の目を向ける、というのが制作者の意図であったのだろう。半分くらい観てあと1/3くらいはまどろみの中だった、特別な演出もなくほんとうに地味な映像展開だった。日本全国山仕事の大半は人の目に触れることもなくがんばっている人たちがいるってことだろう。架線集材、主人公は山を痛める路網は敷かずに架線集材にこだわる。高性能林業機械も使わない、頑固に自分のスタイルを通す親方に木樵の矜持をみた。映像の中ではあぶなかっしいこともやってたけれど、がんじがらめの規則に縛られず己の技量と責任で事を成すのは、ロッククライミングにはまっていた若い頃の自分が重なってしまった。運よく今も生きている。臆病なんだねきっと、本当にヤバイことは本能的に身体が察知して回避するんだ。今林業の世界もざわついている、国をあげて木を使えだの、林業の振興、建築業界も木造がにぎやかだ。しっかり腰を据えて事を見あやまらないことが肝要、山の作業にしてもそうだが何事も原点を忘れちゃいけないってことだと思う。(TM)

2022年12月02日

映画を観たのは観たけれど・・・

山仕事、林業に関心を持つ人の心にとって、どストライクの映画タイトル「木樵」を観てきました。

平日だったのですが十数人の方がいたでしょうか。当会の会員の方2名も来られていて、やはり関心があったんでしょうねえ。

NHKのドキュメンタリーなどで、こうしたテーマの番組を観てきましたので、私としても期待感を持ってシートに座っていたのです・・・

が、しばらくするうちに瞼が重くなり、ふーっと睡魔が・・・。何とか終わりまで持ちこたえられましたんですけどね。

昨日で上映期間が終了ということですので、言ってもいいですかね。

あくまで、私の個人的感想なんですが、「映像美」・・・あったかなあ?「出演者の魅力」・・・あったかなあ?「山仕事への誘い」・・・あったかなあ?

そもそもドキュメンタリー映画としてどうよ?って思いばかりが残ってしまって・・・・・・・・・。

当然、この映画が素晴らしい!って言う方もたくさんおられますでしょうけど・・・。そうした方々にはごめんなさい、私の感性が乏しかったのでしょう。

先日は、この映画上映に際して、林業関係者の方によるトークイベントがあったそうなんですが、皆さんのご意見も聞いてみたかったですねえ。

以前、三浦しをんさん原作の映画 「WOOD JOB!神去なあなあ日常」を観たんですねえ。

青春ものでコメディタッチな要素もありありの映画でしたが、十分に森や山仕事への興味をそそられましたね。

三浦しをんさんの入念な山仕事に関しての調べも功を奏していたんでしょうねえ、笑いの中にもリアルな背景を見て取ることができたような。

何かに関心を持ってもらおう、興味をいだいてもらおうって考えるなら

「たのしそう!」「おもしろそう!」「カッコいい!」なんてことを感じてもらうのが一番だと思うんですけどねえ・・・単純に。

さてさて「WOOD JOB!神去なあなあ日常」を今一度観てスカッとしよーっと。

平日だったのですが十数人の方がいたでしょうか。当会の会員の方2名も来られていて、やはり関心があったんでしょうねえ。

NHKのドキュメンタリーなどで、こうしたテーマの番組を観てきましたので、私としても期待感を持ってシートに座っていたのです・・・

が、しばらくするうちに瞼が重くなり、ふーっと睡魔が・・・。何とか終わりまで持ちこたえられましたんですけどね。

昨日で上映期間が終了ということですので、言ってもいいですかね。

あくまで、私の個人的感想なんですが、「映像美」・・・あったかなあ?「出演者の魅力」・・・あったかなあ?「山仕事への誘い」・・・あったかなあ?

そもそもドキュメンタリー映画としてどうよ?って思いばかりが残ってしまって・・・・・・・・・。

当然、この映画が素晴らしい!って言う方もたくさんおられますでしょうけど・・・。そうした方々にはごめんなさい、私の感性が乏しかったのでしょう。

先日は、この映画上映に際して、林業関係者の方によるトークイベントがあったそうなんですが、皆さんのご意見も聞いてみたかったですねえ。

以前、三浦しをんさん原作の映画 「WOOD JOB!神去なあなあ日常」を観たんですねえ。

青春ものでコメディタッチな要素もありありの映画でしたが、十分に森や山仕事への興味をそそられましたね。

三浦しをんさんの入念な山仕事に関しての調べも功を奏していたんでしょうねえ、笑いの中にもリアルな背景を見て取ることができたような。

何かに関心を持ってもらおう、興味をいだいてもらおうって考えるなら

「たのしそう!」「おもしろそう!」「カッコいい!」なんてことを感じてもらうのが一番だと思うんですけどねえ・・・単純に。

さてさて「WOOD JOB!神去なあなあ日常」を今一度観てスカッとしよーっと。

2022年11月26日

小学4年生が琴南の森にやってきました

11/24(木)琴南の森に訪れたのは善通寺市立竜川小学校4年生57名と先生3名、これは香川県環境政策課が実施する環境学習プログラムによるものです。マイクロバス2台で山の中に来てくれました。これまでたくさんの森林体験プログラムをやってきましたが、こんなに多くの生徒さんで実施するのは初めてで、時間の制約がある中でどのように組み立てるかが工夫のしどころです。スタッフは指導や安全管理の面からも最低10人必要でした。やはり経験の蓄積はおおきいですね。大人数への対応については概ね組立たのち、タイムテーブルにスタッフの役割を落とし込んでいきます。少人数だと経験則のながれでざっくり進めますが、今回はちょっと綿密にやりました。

プログラムは大きく分けて「森の話」と「木を伐る体験」に分かれます。今回は森の話をOさんにお願いしました。詳細なシナリオを用意して生徒とのかけあいを入れながら、森がはたす役割について話しました。もう一つの木を伐る体験はいわば間伐、4つのグループに分かれてそれぞれ2名のスタッフの指導の下に手ノコを使って立ち木を伐ってもらいました。本当は根気よく生徒たちに伐って欲しかったのですが、人数が多いのと時間の制約があるため最後はスタッフの手で・・・。生徒はロープを引いて木を倒しました。"

フォレスターズかがわがお届けする森の体験は、できるかぎり現場(森)に来てもらい、森林(自然)の中で体と心で感じてもらうことを大切にしています。今回のように大人数での対応についても一つの知見が得られたと思っています。森の体験が子供たちの心に残り自然環境に心を配る人に成長してほしいと願っています。竜川小学校のみなさんこのプログラムに参加してくださりありがとうございました。(TM)

プログラムは大きく分けて「森の話」と「木を伐る体験」に分かれます。今回は森の話をOさんにお願いしました。詳細なシナリオを用意して生徒とのかけあいを入れながら、森がはたす役割について話しました。もう一つの木を伐る体験はいわば間伐、4つのグループに分かれてそれぞれ2名のスタッフの指導の下に手ノコを使って立ち木を伐ってもらいました。本当は根気よく生徒たちに伐って欲しかったのですが、人数が多いのと時間の制約があるため最後はスタッフの手で・・・。生徒はロープを引いて木を倒しました。"

フォレスターズかがわがお届けする森の体験は、できるかぎり現場(森)に来てもらい、森林(自然)の中で体と心で感じてもらうことを大切にしています。今回のように大人数での対応についても一つの知見が得られたと思っています。森の体験が子供たちの心に残り自然環境に心を配る人に成長してほしいと願っています。竜川小学校のみなさんこのプログラムに参加してくださりありがとうございました。(TM)

2022年11月06日

11/27(日)ヒノキ林で「森の音楽会」を開催します!

・日時:11月27日(日)13:30~15:00

・場所:琴南の森(備中地県有林)

まんのう町造田855-1備中地池東詰

・参加費:無料

※参加申し込み受付中!問い合わせは090-3183-4952まで

https://www.foresters-k.com/event/2022/11/f032e947a79ece0881750224e98b4527753a7f54.html

春季開催の様子です

2022年11月03日

西植田竹林・林野庁の視察がありました

雨になった11/1(火)、「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」を受けて活動している「西植田竹林」で、林野庁による現地視察がありました。この日にあわせて作業を予定していましたが雨で中止に。

しっとりと雨を受けたすっかりきれいになった竹林には「スッポンタケ」が発生していました。当初傘をさして歩けるくらいに空かす計画でまさにそのとおりに。樹林とちがい林床は竹葉が重なって独特の風情があります。

上段に植えた柑橘の青い実が雨粒を受けていました。そういえば同種の竹にも男竹と女竹があるとか・・・ここはモウソウチクですがどうやって見分けるのかなあ~(TM)

しっとりと雨を受けたすっかりきれいになった竹林には「スッポンタケ」が発生していました。当初傘をさして歩けるくらいに空かす計画でまさにそのとおりに。樹林とちがい林床は竹葉が重なって独特の風情があります。

上段に植えた柑橘の青い実が雨粒を受けていました。そういえば同種の竹にも男竹と女竹があるとか・・・ここはモウソウチクですがどうやって見分けるのかなあ~(TM)

2022年10月31日

ワークショップ開催&作品展示終了

10月最終日曜日、丸亀市マルタスにおいて「雑木バードカービング体験」のワークショップを開催しました。

午前の部、午後の部、それぞれ約15人の受講者がナイフを手に鳥の彫像に挑戦しました。

高知県を主な活動の場としている講師の方ですが、今回の丸亀市についてもよく調べられており、

丸亀市のシンボル木が「やまもも」、シンボル花が「さつき」であることを教えてくれました。

当市民である私自身が知らなかったことはお恥ずかしい限り・・・。

木のことナイフの使い方などを土佐弁そのままにジョークを交えながら楽しくレクチャーしてくれます。

説明を受けた受講者は本日の材料「せんだん」の木を鳥へと変身させていきます。

作業工程の要所要所では講師が一人一人に丁寧にアドバイスをしてくれます。

出来上がった作品は、各作製者が自身の作品をほめるという講師お得意の自画自賛型品評会で締めくくられます。

午後の部も同様にワークショップ開催。

ナイフさばきは理解できたようで、なかなか思いとおりにならないことも・・・。

でも講師の個別指導でそれぞれの方が自身の鳥を彫り進めます。

分からないことは講師に質問して手ほどきをうけます。

それにしても「雑木バードカービング」は作業者を黙らしてしまいます。

講師曰く「どんなおしゃべりのおばちゃんも5分で黙らせる」。

ナイフという道具を使うことと、手にする1本の木に自分なりの鳥をイメージさせることが集中力を高めるのかもしれません。

「黙々」=「もくもく」=「木々」となりますので、こうした行為は樹木と向き合う私たちにはピッタリなことかと・・・。

講師の話に傾聴している時には施設内に流れるBGMや周囲の会話などを気にも留めていないのですが、カービング中は

そういやここはオープンスペースであることを思い出す、それくらい静寂となる講習空間です。(少しオーバーですが)

講習の最後は、各受講者が自身の作品をそれぞれの言葉で賞賛する品評会。

自己肯定感を芽生えさせる講師の指導法にはいつも感心させられます。

作品作りのために木を伐るのではなく、里山や市街地で倒さざるを得なかった樹木、街路樹、庭木など、打ち捨てられてしまう

木々を使ってひとつの作品として息を吹き込み誕生させる「雑木バードカービング」という行為は意義あるものと考えています。

高知県内の教育施設などで「木育」の一環として学生、子供たちに「雑木バードカービング」をレクチャーしている講師の考えに共鳴します。

不要とされる木を再生する行為は人の社会にも通じます。

「雑木バードカービング」で作られた鳥の彫像は、講師と受講者を確かにつないだものと確信しています。

楽しかったワークショップの後、1か月間展示していた「雑木バードカービング」と「民芸」の作品たちを撤収しました。

あっという間の時間でしたが、多くの人の目を楽しませ、何かを感じ取ってもらえたのではないかと思います。

作者の方、場所を提供していただいたマルタスの方には感謝しかありません。

午前の部、午後の部、それぞれ約15人の受講者がナイフを手に鳥の彫像に挑戦しました。

高知県を主な活動の場としている講師の方ですが、今回の丸亀市についてもよく調べられており、

丸亀市のシンボル木が「やまもも」、シンボル花が「さつき」であることを教えてくれました。

当市民である私自身が知らなかったことはお恥ずかしい限り・・・。

木のことナイフの使い方などを土佐弁そのままにジョークを交えながら楽しくレクチャーしてくれます。

説明を受けた受講者は本日の材料「せんだん」の木を鳥へと変身させていきます。

作業工程の要所要所では講師が一人一人に丁寧にアドバイスをしてくれます。

出来上がった作品は、各作製者が自身の作品をほめるという講師お得意の自画自賛型品評会で締めくくられます。

午後の部も同様にワークショップ開催。

ナイフさばきは理解できたようで、なかなか思いとおりにならないことも・・・。

でも講師の個別指導でそれぞれの方が自身の鳥を彫り進めます。

分からないことは講師に質問して手ほどきをうけます。

それにしても「雑木バードカービング」は作業者を黙らしてしまいます。

講師曰く「どんなおしゃべりのおばちゃんも5分で黙らせる」。

ナイフという道具を使うことと、手にする1本の木に自分なりの鳥をイメージさせることが集中力を高めるのかもしれません。

「黙々」=「もくもく」=「木々」となりますので、こうした行為は樹木と向き合う私たちにはピッタリなことかと・・・。

講師の話に傾聴している時には施設内に流れるBGMや周囲の会話などを気にも留めていないのですが、カービング中は

そういやここはオープンスペースであることを思い出す、それくらい静寂となる講習空間です。(少しオーバーですが)

講習の最後は、各受講者が自身の作品をそれぞれの言葉で賞賛する品評会。

自己肯定感を芽生えさせる講師の指導法にはいつも感心させられます。

作品作りのために木を伐るのではなく、里山や市街地で倒さざるを得なかった樹木、街路樹、庭木など、打ち捨てられてしまう

木々を使ってひとつの作品として息を吹き込み誕生させる「雑木バードカービング」という行為は意義あるものと考えています。

高知県内の教育施設などで「木育」の一環として学生、子供たちに「雑木バードカービング」をレクチャーしている講師の考えに共鳴します。

不要とされる木を再生する行為は人の社会にも通じます。

「雑木バードカービング」で作られた鳥の彫像は、講師と受講者を確かにつないだものと確信しています。

楽しかったワークショップの後、1か月間展示していた「雑木バードカービング」と「民芸」の作品たちを撤収しました。

あっという間の時間でしたが、多くの人の目を楽しませ、何かを感じ取ってもらえたのではないかと思います。

作者の方、場所を提供していただいたマルタスの方には感謝しかありません。

作品たちが去った施設の棚は閑散として寂しさを覚えました・・・。

S.S

2022年10月28日

楽しい時間を過ごせました

当会が行っている幼稚園や保育所への出前授業に参加しました。

初めてでしたので、スタッフとしてお手伝いというよりも見学者といったところ・・・。

「ひのき」をメインテーマに、「ひのき」についてのお話と、「ひのき」を材に使った「ひのっきん」という木琴のような楽器を使っての音楽やお話。

途中、交通安全のお話も織り込みながらの1時間ほどの授業でした。

講師の問いかけに「ハイ、ハイ」と次々と手を挙げ答える子供たちの反応の良さと元気さにビックリ!

想像以上の子供たちのお行儀良さと明るさに戸惑うほどでした。

見守る保育士さん方のやさしさや子供たちとの信頼関係も十分に伝わってきました。

「ひのっきん」を使った音楽に合わせての歌声も元気いっぱいで可愛らしくて・・・。

歌う曲目リクエストでは、講師がお手上げっという場面もありましたが保育士さんがフォローして、

これはこれで微笑ましいひと時。

アウトドアでの活動がモットーであることはもちろんですが、こうしたインドアでの活動もとても大切であることを再認識しました。

そうそう、「ひのき」が種から芽を出し、成長していく様子を体を使った体操にして、皆で背伸びをしたり、身体を揺らしたりして

座学だけではない時間も子どたちには飽くことのない時間だったのでしょう。

実際の「ひのき」の輪切りに触れたり匂いを嗅いだり、「ひのっきん」で音を楽しんだり・・・。

1時間という時間はアッという間の時間でした。

私にとっても貴重な時間となり、自身の子供や孫たちが園に通っていたころの姿を思い出しました。

ただひとつ残念だったことは、子供たち大人たちの顔にマスクがあったこと。

マスクをしたままでは本当の笑顔を見たことにはならない、なれない気がします。

S.S

初めてでしたので、スタッフとしてお手伝いというよりも見学者といったところ・・・。

「ひのき」をメインテーマに、「ひのき」についてのお話と、「ひのき」を材に使った「ひのっきん」という木琴のような楽器を使っての音楽やお話。

途中、交通安全のお話も織り込みながらの1時間ほどの授業でした。

講師の問いかけに「ハイ、ハイ」と次々と手を挙げ答える子供たちの反応の良さと元気さにビックリ!

想像以上の子供たちのお行儀良さと明るさに戸惑うほどでした。

見守る保育士さん方のやさしさや子供たちとの信頼関係も十分に伝わってきました。

「ひのっきん」を使った音楽に合わせての歌声も元気いっぱいで可愛らしくて・・・。

歌う曲目リクエストでは、講師がお手上げっという場面もありましたが保育士さんがフォローして、

これはこれで微笑ましいひと時。

アウトドアでの活動がモットーであることはもちろんですが、こうしたインドアでの活動もとても大切であることを再認識しました。

そうそう、「ひのき」が種から芽を出し、成長していく様子を体を使った体操にして、皆で背伸びをしたり、身体を揺らしたりして

座学だけではない時間も子どたちには飽くことのない時間だったのでしょう。

実際の「ひのき」の輪切りに触れたり匂いを嗅いだり、「ひのっきん」で音を楽しんだり・・・。

1時間という時間はアッという間の時間でした。

私にとっても貴重な時間となり、自身の子供や孫たちが園に通っていたころの姿を思い出しました。

ただひとつ残念だったことは、子供たち大人たちの顔にマスクがあったこと。

マスクをしたままでは本当の笑顔を見たことにはならない、なれない気がします。

S.S

2022年10月24日

よくがんばったね!

「〇〇すごいね、やるじゃんか!」→完登した〇〇クンにおとうさんが。

「△△そこまで登れたんだよ、よくやったね」→途中まで登った△△ちゃんにママが。

全幅の信頼の中でスタッフに身体をあずけて夢中に登る子供たち、

自然がぼくたちに与えてくれるシチュエーション。

心と体が解放される森の中はだれもが夢中に!樹々がもたらしてくれる包容力。

森って、樹々ってほんとうにすごい。

そりゃそうだ、人の何倍もいのちをつないで生きているんだから、

ぼくたちはその中でちょっと遊ばせてもらっています。

10月23日(日)まんのう公園さぬきの森で(TM)

「△△そこまで登れたんだよ、よくやったね」→途中まで登った△△ちゃんにママが。

全幅の信頼の中でスタッフに身体をあずけて夢中に登る子供たち、

自然がぼくたちに与えてくれるシチュエーション。

心と体が解放される森の中はだれもが夢中に!樹々がもたらしてくれる包容力。

森って、樹々ってほんとうにすごい。

そりゃそうだ、人の何倍もいのちをつないで生きているんだから、

ぼくたちはその中でちょっと遊ばせてもらっています。

10月23日(日)まんのう公園さぬきの森で(TM)

2022年10月22日

多面的な森の活用「TAC」の試み

かつて、つかれたように岩を攀じっていた若い頃・・・年前になるでしょうか?その頃の青年はもう古希前後、今森に夢中です!そんなおじさんたちにとって垂直散歩はお手のもの、Kさんが紹介してくださった「ロープラチェット」を、立木に固定してホールド(スタンス)を伝って木登りをやるという森の遊びです。大人もOKですが主に子供たちにわくわく感を味わってほしいと思っています。子供たちはハーネスを装着してトップロープを結び、樹上の太枝にセットしたフリクションセーバ-介して下の大人とつながります。地上で大人がロープをコントロール(制動)しながらつるべ式に上に登っていきます。仮に手を放しても安全はキープされます。この「TAC」タック→Tree Aid Climbingの頭文字をとったもの、10月23日(日)さぬきの森の日のイベントでご披露です。チビッ子たち、待ってまぁ~す!(TM) https://sanukimannopark.jp/archives/event/14757

2022年10月20日

里山のアーベントロート

里山はもう秋の景色、

夕暮れどき、

土手のススキの穂先の向こうにはアーベントロートに染まる造田の城山がありました。

穏やかな備中地池の水面には山の影の部分を映しています。

琴南の森のシイタケが出始めました。

ここのところの気温の下がりに反応したようです。

屋島の森も見てくださいね。

これからどんどん深まる秋とともに楽しい里山が待っています。

フォレスターズかがわの山の行事はこちらから

https://www.foresters-k.com/

みなさま秋を見つけにぜひお出かけください。

夕暮れどき、

土手のススキの穂先の向こうにはアーベントロートに染まる造田の城山がありました。

穏やかな備中地池の水面には山の影の部分を映しています。

琴南の森のシイタケが出始めました。

ここのところの気温の下がりに反応したようです。

屋島の森も見てくださいね。

これからどんどん深まる秋とともに楽しい里山が待っています。

フォレスターズかがわの山の行事はこちらから

https://www.foresters-k.com/

みなさま秋を見つけにぜひお出かけください。

2022年10月10日

教えるって学びの場/JUON森林ボランティア入門講座

あれほど暑かった夏もすっかり影を潜めて森林の中はすっかり秋の様相です。例年行っている樹恩ネットワーク主催の森林ボランティア入門講座の四国版の2回目、フォレスターズかがわが受け持つ森林の実習は30数年生のヒノキの森で行いました。(琴南の森-備中地県有林)この講座の視座は森林整備の技術と、イベントスタッフとしてなにをしたらよいかを学ぶことにあり、これをきっかけにして将来何らかの形で森林と関係性をもつ人材を育成することにあります。・・・などと大げさなことはまずおいて置き、森が好きで楽しんでもらえたらいいい、とまあ柔らかく(やることは固いですが)いきたいと思います。

まずは今回使う道具搬入から行い、現場へ仮設トイレの設営にはじまり山を一周(山登り)とどんどんやってもらいます。これら一つ一つに大切な意味があり、それらを感じとる感性を持ち合わせているかどうかも問われていますね。山を降りるといよいよ実習本番です。長柄ノコを使って枝打ちは講師のIさんが実技を示したあと、皆さんそれぞれの木に取り付きました。日常生活では前か下を見ることがほとんどですから連続して上を見続けるのはしんどくて下手をすると頸椎を痛めかねませんから注意が必要です。そうそう、実技の前に少し講義もしました。森林作業や木の利用のことなど森と木材に関すことはとても多くの要素があるのでほんのさわりの部分のみポイントをお伝えします。あとはご自分でしだいに深みにはまってくれれば・・・

そうこうしているうちに早お昼、弁当を談笑の中で済ませると午後は、手ノコを使っての間伐実習です。100%かかり木になる林内ですからよほど方向をうまく定めないとすんなりとは倒れてくれません。方向を定め受け口を入れます。そして追い口、急斜面なのでノコ入れもなかかな難しい、今回は実習なのであえて難易度が高いポジションを選びました。これが小さなお子さんの体験イベントだと違ってきます。適度にツルが残る状態でロープを使って誘導倒木しました。枝払いと玉切り片付け処理をして間伐実習は終了です。皆さん手ノコで立木を挽く大変さを体感していただいたことでしょう。

一応これておおかたのプログラムを終わりましたが、少し時間も残っていたのでこんどは枝打ち用のハシゴに登って手ノコで枝を落としてもらいました。ちょっとスリル感がある体験だったようです。さて最後に模範演技、もとい模範伐倒を講師のIさんがチェンソーを使って実演!正確なチェンソーワークで見事に狙った方向に倒れました(拍手)そのあと道具の片づけ、ふりかえりを行い全て終了しました。皆様お疲れ様でした。今回我々は講師というポジションで若い人達にレクチャーさせていただきました。教えるということは自らも学ぶこと、このことで得られるものは大きいですね。かつては我々も諸先輩たちに教わりました。気が付くといつの間にか教える側になっており、年月のながれを感じます。(TM)

2022年10月01日

丸亀マルタスにて作品展示始まりました

真っ青な空、陽の下では汗ばむくらい・・・暦では神無月、10月ですねぇ。

稲穂も首を垂れ、実りの秋を迎えています。

そうした中、丸亀マルタスでの作品展示がはじまりました。

「自然素材を使った鳥の彫像と民芸品」

雑木バードカービング作家の堀田幸生さんとNPO法人フォレスターズかがわの塩田はるえさんのコラボです。

お二人の感性により素敵な空間が生まれたと思います。

限られたスペースでしたので、お二人が連れて来られた作品たちの中には、

「こんにちは!」の挨拶もそこそこに「さようなら・・・」ってお引き取り願うことになり、

少し残念な気持ちもありますが、それでも十分に楽しんでいただけるのではないかと思います。

お時間のゆるせる方、お近くにお越しになる方、ちょっとのぞいてみてください。

間近で見ていただけるといいのかなあと思います。

今月30日までの期間中、一部作品の入れ替えも予定しています。

最終日には「雑木バードカービング体験」のワークショップを開催しますので、よろしければご参加ください。

S.S

稲穂も首を垂れ、実りの秋を迎えています。

そうした中、丸亀マルタスでの作品展示がはじまりました。

「自然素材を使った鳥の彫像と民芸品」

雑木バードカービング作家の堀田幸生さんとNPO法人フォレスターズかがわの塩田はるえさんのコラボです。

お二人の感性により素敵な空間が生まれたと思います。

限られたスペースでしたので、お二人が連れて来られた作品たちの中には、

「こんにちは!」の挨拶もそこそこに「さようなら・・・」ってお引き取り願うことになり、

少し残念な気持ちもありますが、それでも十分に楽しんでいただけるのではないかと思います。

お時間のゆるせる方、お近くにお越しになる方、ちょっとのぞいてみてください。

間近で見ていただけるといいのかなあと思います。

今月30日までの期間中、一部作品の入れ替えも予定しています。

最終日には「雑木バードカービング体験」のワークショップを開催しますので、よろしければご参加ください。

S.S

2022年09月23日

丸亀市マルタスでの作品展示のご案内

9月も後半、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉どおりグッと気温が下がってきました。

秋の訪れなのか、はたまた台風によるものなのか・・・。

当会は丸亀市市民交流活動センターマルタスで活動団体として登録され、森と市民とをつなぐ活動をしています。

https://marugame-marutasu.jp/

来月10月1日~30日の期間、丸亀市役所南隣のマルタス1階展示スペースにおいて「自然素材を使った鳥の彫像と民芸品」と題する作品展示を開催します。

出展者は、高知県で木育インストラクターなどで活躍されている雑木バードカービング作家の堀田幸生さんと、

当会会員の塩田はるえさん。

堀田さんの作品は、樹種の特性を活かした温もりある鳥の彫像で、塩田さんの作品は、蔓や竹などの素材を使ったどこか懐かしく親しみある作品です。

お二人の個性ある作品のコラボは、これよりアウトドアや芸術に親しむ本格的な秋の気配を感じさせてくれることでしょう。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくださり、ご覧下さい。

また、作品展示最終日の10月30日には、堀田さんを講師に招いて「雑木バードカービング体験」のワークショップを開催します。

土佐弁丸出しの堀田さんのユニークなおしゃべりをBGMに、木のこと、鳥のこと、森のことなどに触れてみませんか。

きっと楽しい時間を過ごせることと思います。

精巧な鳥の模型とは一味も二味も違うあなただけの鳥の作品が生まれることでしょう。

ワークショップへの参加申し込みは9月25日からマルタスにて受付しますので、ご興味ある方はお尋ねください。

(マルタスのHPでは各種イベント告知が掲載されています。)

何をするにも楽しい、何を食べても美味しい・・・そんな季節になってほしいものです。

S,S

秋の訪れなのか、はたまた台風によるものなのか・・・。

当会は丸亀市市民交流活動センターマルタスで活動団体として登録され、森と市民とをつなぐ活動をしています。

https://marugame-marutasu.jp/

来月10月1日~30日の期間、丸亀市役所南隣のマルタス1階展示スペースにおいて「自然素材を使った鳥の彫像と民芸品」と題する作品展示を開催します。

出展者は、高知県で木育インストラクターなどで活躍されている雑木バードカービング作家の堀田幸生さんと、

当会会員の塩田はるえさん。

堀田さんの作品は、樹種の特性を活かした温もりある鳥の彫像で、塩田さんの作品は、蔓や竹などの素材を使ったどこか懐かしく親しみある作品です。

お二人の個性ある作品のコラボは、これよりアウトドアや芸術に親しむ本格的な秋の気配を感じさせてくれることでしょう。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくださり、ご覧下さい。

また、作品展示最終日の10月30日には、堀田さんを講師に招いて「雑木バードカービング体験」のワークショップを開催します。

土佐弁丸出しの堀田さんのユニークなおしゃべりをBGMに、木のこと、鳥のこと、森のことなどに触れてみませんか。

きっと楽しい時間を過ごせることと思います。

精巧な鳥の模型とは一味も二味も違うあなただけの鳥の作品が生まれることでしょう。

ワークショップへの参加申し込みは9月25日からマルタスにて受付しますので、ご興味ある方はお尋ねください。

(マルタスのHPでは各種イベント告知が掲載されています。)

何をするにも楽しい、何を食べても美味しい・・・そんな季節になってほしいものです。

S,S