› woodsかがわ › 2013年12月

› woodsかがわ › 2013年12月2013年12月27日

森の神様に感謝

2013年も残りわずかとなりました。いつもフォレスターズかがわの活動にご協力ご支援をいただきありがとうございます。

さて、今年を振り返ってみますと、森の活動は、数年来の「ことなみの森」と、2年目の「やしまの森」、また今年から「さぬきの森」が加わり3ヵ所のフィールドで、毎月の定例活動を実施しました。森の資源を活用した「里山ふれあいプロジェクト」は県下の保育園(所)と幼稚園を精力的に訪問して森のメッセージを伝えました。

そして、森林カレッジや安全研修の実施、関係団体の行事、また懇親ゴルフや屋久島研修もあり有意義な時間をもつことができました。今年の動きとして気になるのは「里海」という概念です。今は県の主導で動いていますが今後どのような展開になるのか注目です。4月~12月のフォレスターズかがわの活動参加者数は延べ425人に達しました。たくさんのご参加ありがとうございました。(イベントの参加者や準備作業等の人数は含みません)事業年度まで残り3ヵ月ですが、怪我や事故のないようにしたいと思います。

来たる2014年、よい年をお迎えください。

さて、今年を振り返ってみますと、森の活動は、数年来の「ことなみの森」と、2年目の「やしまの森」、また今年から「さぬきの森」が加わり3ヵ所のフィールドで、毎月の定例活動を実施しました。森の資源を活用した「里山ふれあいプロジェクト」は県下の保育園(所)と幼稚園を精力的に訪問して森のメッセージを伝えました。

そして、森林カレッジや安全研修の実施、関係団体の行事、また懇親ゴルフや屋久島研修もあり有意義な時間をもつことができました。今年の動きとして気になるのは「里海」という概念です。今は県の主導で動いていますが今後どのような展開になるのか注目です。4月~12月のフォレスターズかがわの活動参加者数は延べ425人に達しました。たくさんのご参加ありがとうございました。(イベントの参加者や準備作業等の人数は含みません)事業年度まで残り3ヵ月ですが、怪我や事故のないようにしたいと思います。

来たる2014年、よい年をお迎えください。

2013年12月24日

2013年12月24日

第1回かがわ「里海」づくりセミナー&交流会

第1回かがわ「里海」づくりセミナー&交流会が開催されました。

「里地里山」はわたしたちの活動概念として定着していますが、それらを包含する「里海」という概念をもって自然の循環をとらえ、香川の環境を見直そうというものです。主催は香川県環境森林部環境管理課。

第1部は、出口高靖氏(全国農協観光協会子ども交流プロジェクト研究会)による「野外活動における安全管理について」のテーマで講演会。予測できないことを予知して対処しておくこと・・・リスク管理の重要性を再認識しました。

第2部はグループディスカッションのワークショップ。山、川、里、海で活動している自然環境系の団体40名近くの参加がありました。グループに分かれ、それぞれの活動紹介やリスクの洗い出しを行いました。後継者の育成や活動資金の問題、これもリスクのひとつ・・・若い人たちの参加はどこの団体も課題のようです。

「里地里山」はわたしたちの活動概念として定着していますが、それらを包含する「里海」という概念をもって自然の循環をとらえ、香川の環境を見直そうというものです。主催は香川県環境森林部環境管理課。

第1部は、出口高靖氏(全国農協観光協会子ども交流プロジェクト研究会)による「野外活動における安全管理について」のテーマで講演会。予測できないことを予知して対処しておくこと・・・リスク管理の重要性を再認識しました。

第2部はグループディスカッションのワークショップ。山、川、里、海で活動している自然環境系の団体40名近くの参加がありました。グループに分かれ、それぞれの活動紹介やリスクの洗い出しを行いました。後継者の育成や活動資金の問題、これもリスクのひとつ・・・若い人たちの参加はどこの団体も課題のようです。

2013年12月22日

今年最後のことなみの森

21日、2013年の納めになることなみの森の活動です。

ちょっと雲行きがあやしい天気で、午前中はなんとかもってくれましたが午後には雨が落ちて・・・。久しぶりにI顧問も来られ、複数の人数でにぎやかになりました。

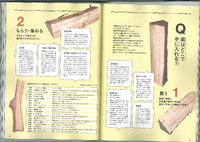

Nリーダーの小径木が建築に使われていたことの説明。

これは取り壊された茶室に使われていた杉の丸太で径は10cmに満たないものです。丸太と丸太を組み合わせる仕口の加工に職人の技をみることができます。壁には左官(土)壁が付けられており、曲面の処理材として可塑性の土はすぐれています。また、丸太材の芯出しを朱墨で実演してくれました。

たぶん無いだろうと思っていたナメコ、晩生の2番採りです。いい感じで発生していました。

みんな気をよくして菌打作業・・・単純作業ですがけっこうたのしい!来年が楽しみです。

午後は長柄ノコ、ハシゴを使っての枝打ち作業を行ないました。

ちょっと雲行きがあやしい天気で、午前中はなんとかもってくれましたが午後には雨が落ちて・・・。久しぶりにI顧問も来られ、複数の人数でにぎやかになりました。

Nリーダーの小径木が建築に使われていたことの説明。

これは取り壊された茶室に使われていた杉の丸太で径は10cmに満たないものです。丸太と丸太を組み合わせる仕口の加工に職人の技をみることができます。壁には左官(土)壁が付けられており、曲面の処理材として可塑性の土はすぐれています。また、丸太材の芯出しを朱墨で実演してくれました。

たぶん無いだろうと思っていたナメコ、晩生の2番採りです。いい感じで発生していました。

みんな気をよくして菌打作業・・・単純作業ですがけっこうたのしい!来年が楽しみです。

午後は長柄ノコ、ハシゴを使っての枝打ち作業を行ないました。

2013年12月20日

雪化粧の森林研修

香川県森林協会主催による「香川の山作り」のあり方」の現地研修が行われました。

朝の雪で山はうっすら雪景色、思わぬ風景にちょっとうれしい気分。

間伐された林内に陽が落ちています。

土場で豊田さんの説明です。

大切に育てた木をムダにすることなく利用することが豊田さんの山づくりのポリシー。

30haを一人で仕切る自伐林家の豊田さんはとことんヤマが好きな人です。

晴れた空に山の風景が溶け込んでいます。

朝の雪で山はうっすら雪景色、思わぬ風景にちょっとうれしい気分。

間伐された林内に陽が落ちています。

土場で豊田さんの説明です。

大切に育てた木をムダにすることなく利用することが豊田さんの山づくりのポリシー。

30haを一人で仕切る自伐林家の豊田さんはとことんヤマが好きな人です。

晴れた空に山の風景が溶け込んでいます。

2013年12月17日

綾歌三山を歩く

中讃の秀峰「綾歌三山」を綾歌三山を愛する会のメンバーで歩きました。城山~猫山~大高見峰の稜線の踏査往復です。気温は低いけれど風はなく里山歩きには絶好の日和です。

さぬき平野を眺める絶景スポットがたくさんあります。

ヤマガラもやってきて・・・

今年はソヨゴが赤い実をたくさんつけました。

猫山の急登です。

ビナンカズラも上品な赤い実を付けています。

落葉樹はほとんど葉を落とし冬の準備がととのいました。この地域に残っていた赤松の群生はすっかり松枯れにやられてしましました。でも地表には幼松もたくさん根付き植物のたくましさを感じます。

さぬき平野を眺める絶景スポットがたくさんあります。

ヤマガラもやってきて・・・

今年はソヨゴが赤い実をたくさんつけました。

猫山の急登です。

ビナンカズラも上品な赤い実を付けています。

落葉樹はほとんど葉を落とし冬の準備がととのいました。この地域に残っていた赤松の群生はすっかり松枯れにやられてしましました。でも地表には幼松もたくさん根付き植物のたくましさを感じます。

2013年12月13日

―枚のヒノキの輪切りから・・・

おじいちゃんがお孫さんの送り迎えから始まったこのプロジェクト。

「森林の手入れをしていると、山に捨てる木(間伐材)がいっぱいあるんですよ」

昨年は「保育園プロジェクト」今年は「里山ふれあいプロジェクト」にバージョンアップして、

訪れた保育園や幼稚園は通算40になります。

12月11日に訪問したのはさぬき市寒川幼稚園の子供たち(年長さん47人)です。

今回の先生はSさん、いつものように森や木のお話です。

子供たちから、コナラ、カシワ、イチョウなどの園の庭にある木の名前が出てきます。

さあ、輪切りの出番です。

木の名前や森の様子を伝え、年輪を数えたり、匂ったり「くさい!いいにおい」。

輪切りをみて思い浮かぶのはバームクーヘン・・・。

もうすぐ1年生になる子供たちは木について知っていることをたくさん話してくれました。

アルプポルンはいつも大人気です。

先生も子供たちもほとんどが初めての体験・・・年中さん36人が加わり総勢83人となりました。

年長さんがアルプポルンの音出しにトライ「ブウォ~・ブウ~・スウ~・ブッブッ・・・」楽しい音がいっぱいです。音出しの最後は先生、うまく音が出たのでしょうか?

全員がTさんのフレンチホルンの演奏に合わせて「赤鼻のトナカイ」を歌って終わりました。

「森林の手入れをしていると、山に捨てる木(間伐材)がいっぱいあるんですよ」

昨年は「保育園プロジェクト」今年は「里山ふれあいプロジェクト」にバージョンアップして、

訪れた保育園や幼稚園は通算40になります。

12月11日に訪問したのはさぬき市寒川幼稚園の子供たち(年長さん47人)です。

今回の先生はSさん、いつものように森や木のお話です。

子供たちから、コナラ、カシワ、イチョウなどの園の庭にある木の名前が出てきます。

さあ、輪切りの出番です。

木の名前や森の様子を伝え、年輪を数えたり、匂ったり「くさい!いいにおい」。

輪切りをみて思い浮かぶのはバームクーヘン・・・。

もうすぐ1年生になる子供たちは木について知っていることをたくさん話してくれました。

アルプポルンはいつも大人気です。

先生も子供たちもほとんどが初めての体験・・・年中さん36人が加わり総勢83人となりました。

年長さんがアルプポルンの音出しにトライ「ブウォ~・ブウ~・スウ~・ブッブッ・・・」楽しい音がいっぱいです。音出しの最後は先生、うまく音が出たのでしょうか?

全員がTさんのフレンチホルンの演奏に合わせて「赤鼻のトナカイ」を歌って終わりました。

2013年12月12日

今時の森は落ち葉のじゅうたん!

すっかり葉っぱが落ちた「こもれびの森」

地面は落ち葉のじゅうたん!木の葉パッチワーク広場です。

今は静かに落ち葉の海を散策できますよ。

こんな日の森の作業は実に楽しい!

少し寒いけれど見通しのきく広葉樹の森はぐっと視界が広がります。

今日は、来年2月に予定しているキノコづくりのイベントで、シイタケ植菌用のホダ木伐りでした。

まんのう公園さぬきの森にて。

地面は落ち葉のじゅうたん!木の葉パッチワーク広場です。

今は静かに落ち葉の海を散策できますよ。

こんな日の森の作業は実に楽しい!

少し寒いけれど見通しのきく広葉樹の森はぐっと視界が広がります。

今日は、来年2月に予定しているキノコづくりのイベントで、シイタケ植菌用のホダ木伐りでした。

まんのう公園さぬきの森にて。

2013年12月11日

火のある暮らしはじめませんか?

寒くなると欲しくなるのが火、火は身も心もあったかくしてくれますね。

チルチンびと78号は「火のある暮らしの豊かさ」の特集です。

火は、焚火、薪ストーブ、ペレットストーブ、お風呂を沸かすなど、暮らしの中に息づいています。

さすがに日常薪に薪で煮炊きをすることはありませんが、イベント的にやるにはもってこいです。

←クリック

←クリック

フォレスターズかがわが薪の調達先として紹介されました。

森林づくりの活動に参加すると山で出る薪をタダでもって帰ることができます。

もちろんお分けすることもOK。

火は恐いもの、でも身の丈にあった扱いをすれば、優しくて豊な暮らしを約束してくれます。

炎をじっと見つめていると生命の根源に誘ってくれるかのようです。

チルチンびと78号は「火のある暮らしの豊かさ」の特集です。

火は、焚火、薪ストーブ、ペレットストーブ、お風呂を沸かすなど、暮らしの中に息づいています。

さすがに日常薪に薪で煮炊きをすることはありませんが、イベント的にやるにはもってこいです。

←クリック

←クリックフォレスターズかがわが薪の調達先として紹介されました。

森林づくりの活動に参加すると山で出る薪をタダでもって帰ることができます。

もちろんお分けすることもOK。

火は恐いもの、でも身の丈にあった扱いをすれば、優しくて豊な暮らしを約束してくれます。

炎をじっと見つめていると生命の根源に誘ってくれるかのようです。

2013年12月10日

マッタケ山再生なるか!

12月8日(日)この季節にしては暖かいお日さまが差す一日、

まんのう公園のさぬきの森では、まつたけ山復活させ隊の吉村文彦先生をお迎えして、

マッタケが生えるアカマツ林の再生を目指す勉強会が開催されました。

パソコンを忘れた先生、そのことが幸い?して軽妙で楽しい講義が展開されました。

里山の定義や歴史にはじまり、しだいに熱をおびるマッタケの話・・・とても興味深くお聴きしました。

午後は現地で林援塾の人たちが取り組んでいるところで野外講義です。

正直、ほんとうにマッタケが出るようになるとはちょっと思いにくいのですが、

マッタケを飽食した昭和30年代を知っている身にとっては夢のある話です。

まんのう公園のさぬきの森では、まつたけ山復活させ隊の吉村文彦先生をお迎えして、

マッタケが生えるアカマツ林の再生を目指す勉強会が開催されました。

パソコンを忘れた先生、そのことが幸い?して軽妙で楽しい講義が展開されました。

里山の定義や歴史にはじまり、しだいに熱をおびるマッタケの話・・・とても興味深くお聴きしました。

午後は現地で林援塾の人たちが取り組んでいるところで野外講義です。

正直、ほんとうにマッタケが出るようになるとはちょっと思いにくいのですが、

マッタケを飽食した昭和30年代を知っている身にとっては夢のある話です。