2023年08月08日

愛らしい鳥たち誕生しました。

8月6日の午前中は丸亀市市民交流活動センターマルタスにて

「香川県みどりの学校 夏休みの宿題をやっつけよう!『総ヒノキの家つくり』」のイベントを開催。

午後は、「香川県みどりの学校 雑木バードカービング」のイベントを開催しました。

講師は、午前に引き続き堀田幸生さん。

昨年10月にマルタス館内で、堀田さんのバードカービングの作品展示をして、

その最終日に今回と同じ雑木バードカービングのイベントを開催していますので、

今回のイベントは第2回目となります。

バードカービングの作業を始める前に、堀田さんから受講者に質問が投げかけられます・・・。

「香川県のシンボル木は?・・・鳥は?・・・」

「丸亀市のシンボル木は?・・・花は?・・・」

地元のシンボル木、鳥、花など、案外地元住民は知らないものです。

かく言う私も昨年まで無関心、無知でした。

県木=オリーブ、県鳥=ホトトギス、市木=やまもも、市花=サツキツツジ・・・などなど。

高知県の方にそんなこんなを教わりながらバードカービングの講習がスタートします。

今回の作業で使う木の梢を紹介しながら樹々の種類や、野鳥の種類などの説明を受けます。

講師持参の鳥類図鑑は、様々な鳥の鳴き声を聞くことができるとても便利な本です。

ホトトギスやウグイスなどの定番の鳥の鳴き声を聞きながら受講者もリラックスします。

雑木バードカービングは1本の小型ナイフで鳥の彫像をつくるものですから、ナイフの扱い方がなにより大事です。

ナイフの使用方法について講師から学んだあと、各自が手にした梢にナイフを入れていきます。

最初は恐々と少しずつ梢を削っていきますが、次第に慣れてくるとペースがどんどん早くなります。

でも時折、ナイフの持ち方が分からなくなったり、削る要領が分からなくなったりする方もいますが、

すぐさま、講師の個別指導で修正されています。

木を削る作業は単純なものですが、皆さん無口になり梢と手にしたナイフに目を落としたまま黙々と鳥を生み出す作業に没頭です。

このイベントはいつも会場が静かになるという独特な雰囲気があります。

次第に梢が鳥の様相を呈してくるようになると作業の途中で手を休め、

隣の人の出来具合を横目で確かめたり、

「私のジュウシマツみたい」、「この尾っぽの部分、太すぎやろか?」、「あんたの鳥、ちょっと丸ぽちゃやで!」

なーんてご近所さんと和気あいあいの中時を過ごします。

見ているこちらも和みます。

受講者それぞれが、「もうこれでええやろっ!」と自身の作品の完成を見極めたら、長テーブルにその作品を置いていきます。

全員が作業を終了し、テーブルに各自の思いのこもった鳥の彫像がずらりと並びます。

そして、受講者一人一人が自身の作品を褒める合評会が始まります。

講師のリードで自身の作品発表するわけですが、これってなかなか難しいものですね。

日本人っていうからなのか何なのか、「控えめであること」、「謙遜すること」なんかが美徳と思いこみがちなんですよね。

そうした思いや考えを打破して、達成感を味わい、自己肯定感をしっかりと持つこと・・・こうしたことを受講者の方が

感じ取ってくれたらいいのになあっていつも思います。

「元気で飛びそう」、「たくさんの鳥たちと仲良く生きていきそう」などと自身の作品について

いろんな「褒め言葉」がそろったところでイベントは終了です。

参加者の皆さんが笑顔でそれぞれの鳥たちを胸に帰られて行く姿を見ていると、またこうしたイベントをやりたいなあって思いますね。

講師、堀田さんの「〇〇じゃきに」、「〇〇がかよ」・・・なんて土佐弁での講習は笑いの絶えないとても楽しいものですから・・・

S.S

「香川県みどりの学校 夏休みの宿題をやっつけよう!『総ヒノキの家つくり』」のイベントを開催。

午後は、「香川県みどりの学校 雑木バードカービング」のイベントを開催しました。

講師は、午前に引き続き堀田幸生さん。

昨年10月にマルタス館内で、堀田さんのバードカービングの作品展示をして、

その最終日に今回と同じ雑木バードカービングのイベントを開催していますので、

今回のイベントは第2回目となります。

バードカービングの作業を始める前に、堀田さんから受講者に質問が投げかけられます・・・。

「香川県のシンボル木は?・・・鳥は?・・・」

「丸亀市のシンボル木は?・・・花は?・・・」

地元のシンボル木、鳥、花など、案外地元住民は知らないものです。

かく言う私も昨年まで無関心、無知でした。

県木=オリーブ、県鳥=ホトトギス、市木=やまもも、市花=サツキツツジ・・・などなど。

高知県の方にそんなこんなを教わりながらバードカービングの講習がスタートします。

今回の作業で使う木の梢を紹介しながら樹々の種類や、野鳥の種類などの説明を受けます。

講師持参の鳥類図鑑は、様々な鳥の鳴き声を聞くことができるとても便利な本です。

ホトトギスやウグイスなどの定番の鳥の鳴き声を聞きながら受講者もリラックスします。

雑木バードカービングは1本の小型ナイフで鳥の彫像をつくるものですから、ナイフの扱い方がなにより大事です。

ナイフの使用方法について講師から学んだあと、各自が手にした梢にナイフを入れていきます。

最初は恐々と少しずつ梢を削っていきますが、次第に慣れてくるとペースがどんどん早くなります。

でも時折、ナイフの持ち方が分からなくなったり、削る要領が分からなくなったりする方もいますが、

すぐさま、講師の個別指導で修正されています。

木を削る作業は単純なものですが、皆さん無口になり梢と手にしたナイフに目を落としたまま黙々と鳥を生み出す作業に没頭です。

このイベントはいつも会場が静かになるという独特な雰囲気があります。

次第に梢が鳥の様相を呈してくるようになると作業の途中で手を休め、

隣の人の出来具合を横目で確かめたり、

「私のジュウシマツみたい」、「この尾っぽの部分、太すぎやろか?」、「あんたの鳥、ちょっと丸ぽちゃやで!」

なーんてご近所さんと和気あいあいの中時を過ごします。

見ているこちらも和みます。

受講者それぞれが、「もうこれでええやろっ!」と自身の作品の完成を見極めたら、長テーブルにその作品を置いていきます。

全員が作業を終了し、テーブルに各自の思いのこもった鳥の彫像がずらりと並びます。

そして、受講者一人一人が自身の作品を褒める合評会が始まります。

講師のリードで自身の作品発表するわけですが、これってなかなか難しいものですね。

日本人っていうからなのか何なのか、「控えめであること」、「謙遜すること」なんかが美徳と思いこみがちなんですよね。

そうした思いや考えを打破して、達成感を味わい、自己肯定感をしっかりと持つこと・・・こうしたことを受講者の方が

感じ取ってくれたらいいのになあっていつも思います。

「元気で飛びそう」、「たくさんの鳥たちと仲良く生きていきそう」などと自身の作品について

いろんな「褒め言葉」がそろったところでイベントは終了です。

参加者の皆さんが笑顔でそれぞれの鳥たちを胸に帰られて行く姿を見ていると、またこうしたイベントをやりたいなあって思いますね。

講師、堀田さんの「〇〇じゃきに」、「〇〇がかよ」・・・なんて土佐弁での講習は笑いの絶えないとても楽しいものですから・・・

S.S

2023年08月07日

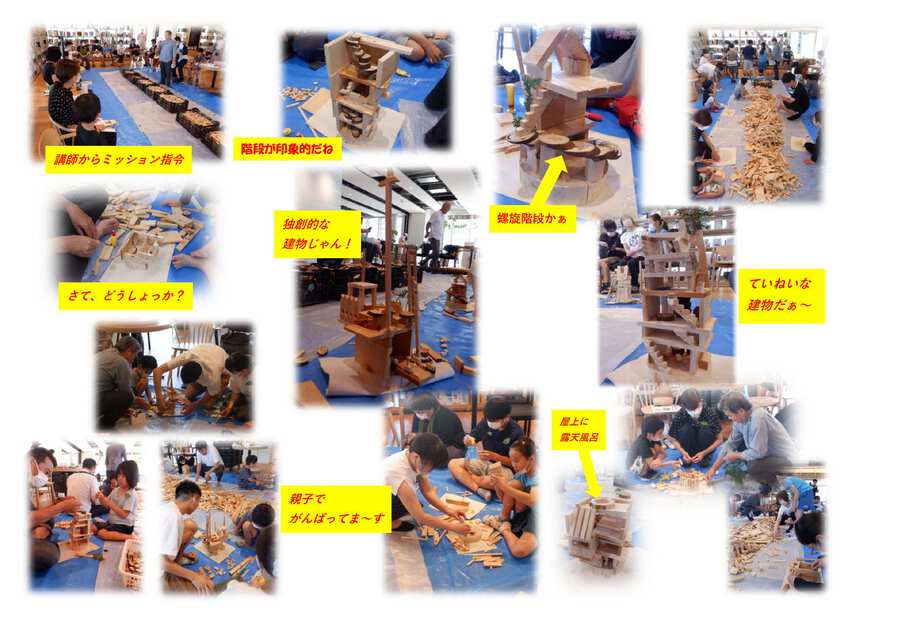

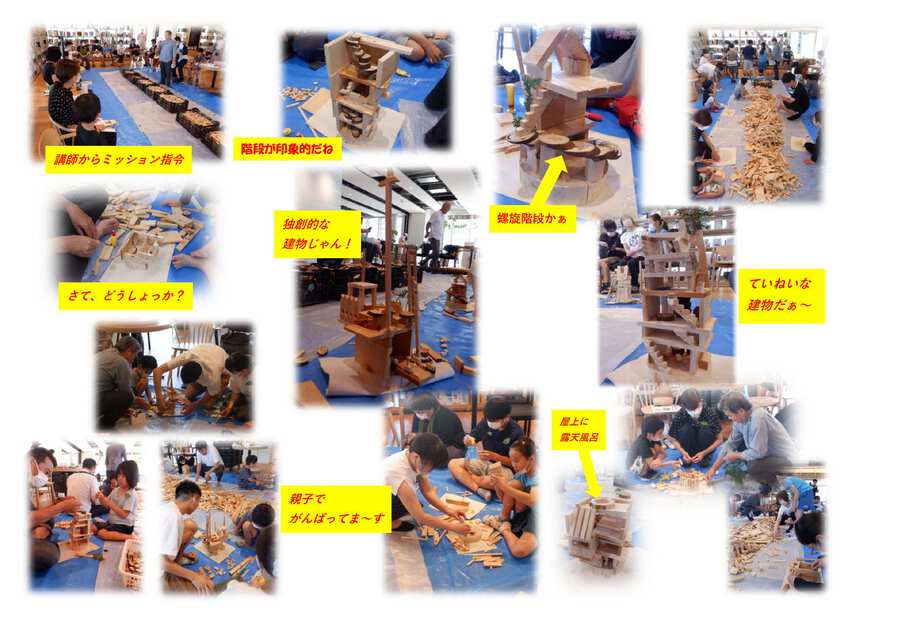

君たちの住みたい家は?

沖縄奄美地方は台風の影響で大変なことになっているらしい・・・。

香川県も次第にその台風の影響下になるかもしれない8月6日。

「危険な暑さ」とアナウンスされる日々の中、丸亀市市民活動センターマルタスで

「夏休みの宿題をやっつけよう!『総ヒノキの家つくり』」というイベントを開催しました。

高知県在住の木育インストラクター、堀田幸生さんを講師に招いての「香川県みどりの学校」です。

間伐されるヒノキの丸太や建築材として使われて余るヒノキの切れ端を使って

子供たちが将来住みたいと思う建物をつくろうというワークショップ。

堀田さんは自然素材や行き場をなくした樹木などを使った環境学習を多く手掛けています。

今回のイベントもそうした堀田さんのアイデアです。

工作イベントの材料には是非とも香川県産ヒノキを使わなくっちゃなんねーだろうと、我が会で建物土台の材料となる

ヒノキの輪切りを調達しました。

ヒノキを伐って、玉切りして、皮をむいて、背割りして、ようやく輪切りとなります・・・。

製材機械を使える当会N氏の奮闘もありましてなんとか土台が用意できました。

さてさてワークショップのイベントは当会M氏がヒノキについてのお話をして、堀田さんにバトンをわたします。

いつもながらの土佐弁で話す堀田さんの軽妙な話術に参加者の皆さんの顔もほころびます。

で、堀田さんから参加者に今回の工作作業についてのミッション指令が発せられます。

「その1,将来自分が住みたいと思う4階建て以上の建物をヒノキの輪切りの土台の上で作ってください」

「その2,ヒノキの端材をどういう風に使ってもいいですが、ドールハウスのように、建物の中は見えるようにしてください」

ミッションの主要部分はこの2点だけです。

即効性ボンドの使い方など細かいアドバイスもレクチャー。

そして、住みたい家をイメージする瞑想タイムの1分間を経て、工作・・・否、建築作業開始です。

床にばら撒かれた大きさ形も様々な材料を手にしながら子供たちは「どんな家にしようか」と悩みだします。

ヒノキの土台の上に手にした、これまたヒノキの材をあれこれ置いては、「・・・・・・・・・・・・・・・」と沈黙が。

となりの保護者の方もどうしたものかと思案の様子・・・。

講師も、スタッフの我々もただただ見守るだけです。

えーっ?こんなことしてちゃ、時間内に建物は完成いないんじゃあないのと不安になってきます。

しばらくするとなんとなくボンドを付けて土台の上に家らしき形状をつくりだします。

やれやれ・・・と思っていると、建物内部に置く、机や椅子、ベッドなんかをつくっているではないですか!

ややっ、あっちでは自動車を作っている少年も・・・。

えっ?えっ?えっ?と、私としては心配が募ってきます。

講師の堀田さんは、場内を回りながら、「ほほう~」「面白いねぇ~」「あっ!これなに?」な~んてにこにこしてるんですよね。

「先生、これで大丈夫ですか?」という疑問をグッと胸に押し込んで、私は事の成り行きを眺めるだけでした。

20分、30分、1時間と時間が経つうちに、子供たちの前には何やら建物らしきものが姿を見せだします・・・。

2階建、3階と階層を重ねている建物には、梯子状や螺旋状の階段が面白げについているんです。

ひし形の木を上手く合わせて丸いヒノキ風呂も出現しています。

四角い建物、円形建物、まるで塔のような建物など、形や様相がまるで違う個性的な建物が建造・・・そう、まさに建造されています。

建築家の丹下健三氏、安藤忠雄氏なんぞなにするものぞ!とばかりに思うような独創性に溢れています。

しかして、タイムアップの時間となり、建物建築作業は終了しました。

平屋建てのままの建物、壁や天井、屋根などが出来ていない建物・・・そうした作品もありますが、それはそれで魅力的に思えました。

作業完了後、それぞれの作品を作製者の子供が自らの言葉で説明し、その魅力を皆の前で発表します。

講師の堀田さんも上手く子供たちの言葉を引き出していきますから、聞いているこちらも「ウン、ウン・・・」とうなづきました。

大人って、なにかミッションを与えられると、「ノルマ達成だ!任務遂行だ!」という心持になり、目標達成を第1に考えがちかと。

今回のイベントだと、先ずは時間内での4階建て建物完成を目指すと思うんですよね。

確かにそうした目標設定、完成へのプロセス構築、行動などの縛りや制限を自分自身で課してしまうんじゃあないのでしょうか。

でも子供はなんだか自由で、講師からのミッションは把握しても、実際の行動は自分自身の思いや考えを優先させているんじゃあないかと。

これって、とても大事なことだと思います。

堀田さんは言います。「4階建ての建物をつくろうって目標はどうでもいいんです。結果として4階建て建物が完成していなくても、子供たちがどう考え、どうしていくかというのが大事なんです。そして出来たものについて自分の言葉でちゃんと表現できること」。

いやいや、今回のイベントは大変いい勉強になりました。堀田さんの思想、思考にはまだまだ学ぶべきことが多そうです。

でもね、イベントに同伴した保護者の方の作品作りへの情熱も見てとれました。

だって、夏休みの宿題をやっつけるという、保護者なりのミッション達成もあったのですから・・・ね。

S.S

香川県も次第にその台風の影響下になるかもしれない8月6日。

「危険な暑さ」とアナウンスされる日々の中、丸亀市市民活動センターマルタスで

「夏休みの宿題をやっつけよう!『総ヒノキの家つくり』」というイベントを開催しました。

高知県在住の木育インストラクター、堀田幸生さんを講師に招いての「香川県みどりの学校」です。

間伐されるヒノキの丸太や建築材として使われて余るヒノキの切れ端を使って

子供たちが将来住みたいと思う建物をつくろうというワークショップ。

堀田さんは自然素材や行き場をなくした樹木などを使った環境学習を多く手掛けています。

今回のイベントもそうした堀田さんのアイデアです。

工作イベントの材料には是非とも香川県産ヒノキを使わなくっちゃなんねーだろうと、我が会で建物土台の材料となる

ヒノキの輪切りを調達しました。

ヒノキを伐って、玉切りして、皮をむいて、背割りして、ようやく輪切りとなります・・・。

製材機械を使える当会N氏の奮闘もありましてなんとか土台が用意できました。

さてさてワークショップのイベントは当会M氏がヒノキについてのお話をして、堀田さんにバトンをわたします。

いつもながらの土佐弁で話す堀田さんの軽妙な話術に参加者の皆さんの顔もほころびます。

で、堀田さんから参加者に今回の工作作業についてのミッション指令が発せられます。

「その1,将来自分が住みたいと思う4階建て以上の建物をヒノキの輪切りの土台の上で作ってください」

「その2,ヒノキの端材をどういう風に使ってもいいですが、ドールハウスのように、建物の中は見えるようにしてください」

ミッションの主要部分はこの2点だけです。

即効性ボンドの使い方など細かいアドバイスもレクチャー。

そして、住みたい家をイメージする瞑想タイムの1分間を経て、工作・・・否、建築作業開始です。

床にばら撒かれた大きさ形も様々な材料を手にしながら子供たちは「どんな家にしようか」と悩みだします。

ヒノキの土台の上に手にした、これまたヒノキの材をあれこれ置いては、「・・・・・・・・・・・・・・・」と沈黙が。

となりの保護者の方もどうしたものかと思案の様子・・・。

講師も、スタッフの我々もただただ見守るだけです。

えーっ?こんなことしてちゃ、時間内に建物は完成いないんじゃあないのと不安になってきます。

しばらくするとなんとなくボンドを付けて土台の上に家らしき形状をつくりだします。

やれやれ・・・と思っていると、建物内部に置く、机や椅子、ベッドなんかをつくっているではないですか!

ややっ、あっちでは自動車を作っている少年も・・・。

えっ?えっ?えっ?と、私としては心配が募ってきます。

講師の堀田さんは、場内を回りながら、「ほほう~」「面白いねぇ~」「あっ!これなに?」な~んてにこにこしてるんですよね。

「先生、これで大丈夫ですか?」という疑問をグッと胸に押し込んで、私は事の成り行きを眺めるだけでした。

20分、30分、1時間と時間が経つうちに、子供たちの前には何やら建物らしきものが姿を見せだします・・・。

2階建、3階と階層を重ねている建物には、梯子状や螺旋状の階段が面白げについているんです。

ひし形の木を上手く合わせて丸いヒノキ風呂も出現しています。

四角い建物、円形建物、まるで塔のような建物など、形や様相がまるで違う個性的な建物が建造・・・そう、まさに建造されています。

建築家の丹下健三氏、安藤忠雄氏なんぞなにするものぞ!とばかりに思うような独創性に溢れています。

しかして、タイムアップの時間となり、建物建築作業は終了しました。

平屋建てのままの建物、壁や天井、屋根などが出来ていない建物・・・そうした作品もありますが、それはそれで魅力的に思えました。

作業完了後、それぞれの作品を作製者の子供が自らの言葉で説明し、その魅力を皆の前で発表します。

講師の堀田さんも上手く子供たちの言葉を引き出していきますから、聞いているこちらも「ウン、ウン・・・」とうなづきました。

大人って、なにかミッションを与えられると、「ノルマ達成だ!任務遂行だ!」という心持になり、目標達成を第1に考えがちかと。

今回のイベントだと、先ずは時間内での4階建て建物完成を目指すと思うんですよね。

確かにそうした目標設定、完成へのプロセス構築、行動などの縛りや制限を自分自身で課してしまうんじゃあないのでしょうか。

でも子供はなんだか自由で、講師からのミッションは把握しても、実際の行動は自分自身の思いや考えを優先させているんじゃあないかと。

これって、とても大事なことだと思います。

堀田さんは言います。「4階建ての建物をつくろうって目標はどうでもいいんです。結果として4階建て建物が完成していなくても、子供たちがどう考え、どうしていくかというのが大事なんです。そして出来たものについて自分の言葉でちゃんと表現できること」。

いやいや、今回のイベントは大変いい勉強になりました。堀田さんの思想、思考にはまだまだ学ぶべきことが多そうです。

でもね、イベントに同伴した保護者の方の作品作りへの情熱も見てとれました。

だって、夏休みの宿題をやっつけるという、保護者なりのミッション達成もあったのですから・・・ね。

S.S

2023年07月23日

環境や食品系の記事・SDGsはあやしい?

自然環境や食品系の啓発記事が4コマ、我々の活動と関係性の強いところでは「林業人材の育成コース来春設立」とある。すでに予備講義も行われているようで、最近情報が目に留まるようになってきた。この取り組みは林業現場の作業員養成を目的としているようだ。その他レトルト食品開発、瀬戸内海のゴミ問題、フードロス問題と、私たちの暮らしと直結したテーマが並んでいる。さて、「安価な外国材の輸入により国産材の価格は低下。」のくだり、そういう時期もあったがお定まりの記述は誤解を招きかねない。食品ロスにおいては523万トンが年間に捨てられているということだから、いかに資源を無駄にしていることか。膨大なエネルギーを使ってつくり、またエネルギーを使って捨てる。経済優先の突出社会が我々の生存環境を圧迫しているのである。物事はそう単純でないのは分かるけれど、過剰消費に慣れすぎた我々の生活スタイルをあらためることから始めなければならないだろう。記事下段の「環境学習会」や「みどりの学校」は当会も参加しています。ぜひチェックしてみてください。(TM)

2023年07月09日

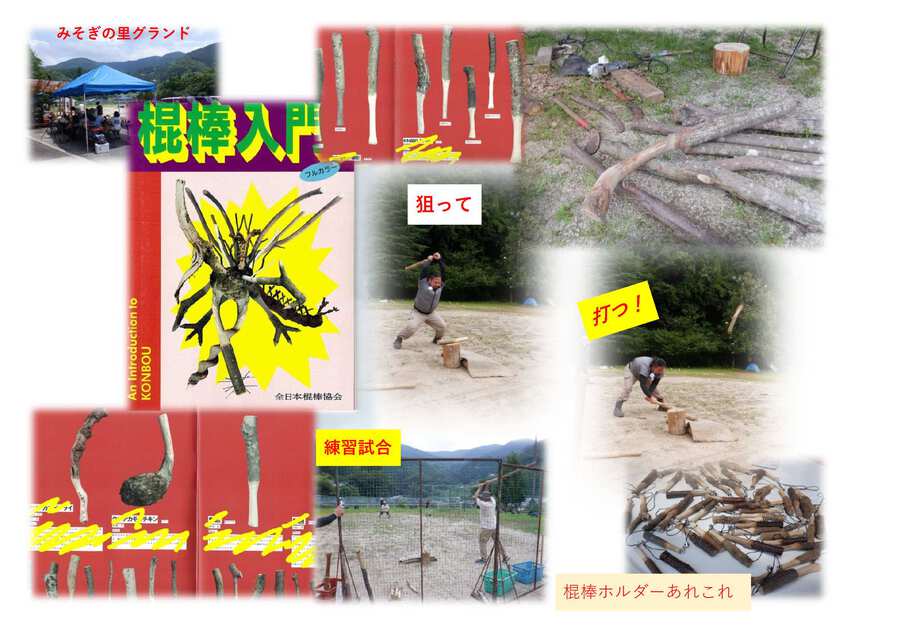

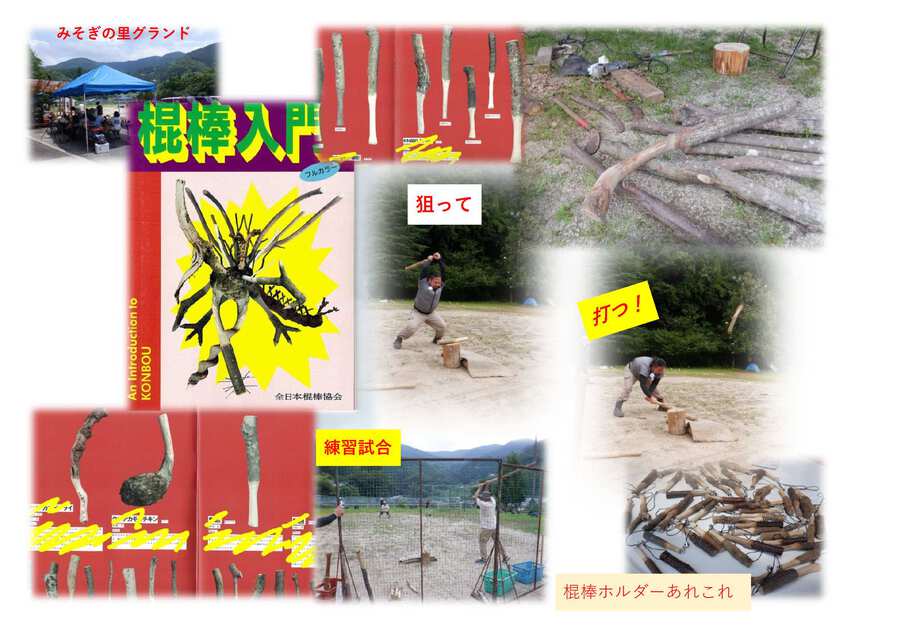

「棍棒飛ばし」って・・・なに?

新聞で、奈良に移住し「全日本棍棒協会」なるものをつくったという東さんという方の記事に目がとまりました。

記事の内容は、森林や里山が抱える問題を「棍棒」を一つのツールとして解決への道を探ろうというもの。

「棍棒」でどうするの?って疑問が・・・。

ネット検索をして彼のこと、彼が創設した「全日本棍棒協会」のこと、昨年大阪で開催された「大棍棒展」のことなどを

知るにつれ興味が湧いてきました。

「棍棒」と聞くと、はじめは相手を倒す武器、暴力的で危険なイメージしかありませんでした・・・。

彼はその野蛮さや攻撃性を否定せず、それを芸術作品、スポーツとして捉えているらしいのですね。

彼が発信する言葉や内容は、刺激的で過激的なこともあるのですか、その根幹には山や森や暮らし方への思いやりというものがあるように感じました。

そして彼の文章やコメントなどを読むとユーモアに富み、外形的な荒々しさよりちょっと知的な部分も見え隠れしてますます会いたくなりました。

そこでいろいろ調べるうちに愛媛県内子町で「内子インナーチルドレン」という団体が、東さん主催の全国棍棒大会に出場し、現在もその活動を続けていることを知りました。この「内子・・・」という団体は、里山や荒廃した山を何とかしようとしている団体でもあるらしい。

四国内に「棍棒飛ばし」をしている者がいるのかと、さらに調べると7月8日に「棍棒だよ!全員集合、夏のインチル祭り」というイベントがあるという情報をキャッチ。

早速そのイベントに参加してきました。

「棍棒入門」という本を購入し(内容がユニーク)、棍棒作り体験、棍棒飛ばし体験をしました。

「内子インナー・チルドレン」の方に、私もささやかながら里山や森つくりの活動に携わっていること、「棍棒」の活用に興味があることを伝えました。

すると、今から練習試合をするので参加してはどうですか、とお誘いをいただき、「棍棒飛ばし」のゲームを体験させていただきました。

試合は、攻撃側と迎撃側の2チームに分かれ、飛ばした棍棒の距離を競うというもの(内容はもっと規則があるのですが)。

この競技は必ず男女混合でなければならないというのも面白かったですね。

棍棒を打ち叩き遠くへ飛ばす快感と、飛んでくる棍棒を迎え撃とうとする怖さとで、なかなかにスリリングなものでした。

迎撃側は安全面からヘルメット必着なのですが、強者は飛んでくる棍棒を素手でキャッチするという・・・。

棍棒を使っての競技ということで、危険性を危惧していましたが、皆冗談を飛ばしながら和気あいあいの雰囲気でとても好感を持ちました。

森林や里山などへのアプローチは様々ですが、こうした試みもあるんだと実感しました。

そうそう、棍棒作りは鉈で木を削り、最後はサンダーと紙やすりで仕上げるというもの。

作製中は汗をかくのも苦にならず、黙々と無心で木に向きあいました。精神修養にもなかなかにいいものでした。

この棍棒競技をする団体は全国ではまだまだ少ないようですが、主催者の東さんは全国に広めると意気盛んなようです。

「棍棒チーム」の要件として、地域密着である事、山や里山などに関する活動を定期的に実施する事、自前で山や棍棒飛ばしのフィールドを確保する事、男女混合である事・・・等々・・・なかなかハードルの高い掟があるようです。

内子インナーチルドレンの方から「是非香川県でもチームを作って交流しませんか」との激励をいただいたのですが・・・。

さてさて、こうした活動に興味を持つ人、賛同する人・・・県内にいてるのかなぁ???という不安と疑問しか浮かんできません。

S.S

記事の内容は、森林や里山が抱える問題を「棍棒」を一つのツールとして解決への道を探ろうというもの。

「棍棒」でどうするの?って疑問が・・・。

ネット検索をして彼のこと、彼が創設した「全日本棍棒協会」のこと、昨年大阪で開催された「大棍棒展」のことなどを

知るにつれ興味が湧いてきました。

「棍棒」と聞くと、はじめは相手を倒す武器、暴力的で危険なイメージしかありませんでした・・・。

彼はその野蛮さや攻撃性を否定せず、それを芸術作品、スポーツとして捉えているらしいのですね。

彼が発信する言葉や内容は、刺激的で過激的なこともあるのですか、その根幹には山や森や暮らし方への思いやりというものがあるように感じました。

そして彼の文章やコメントなどを読むとユーモアに富み、外形的な荒々しさよりちょっと知的な部分も見え隠れしてますます会いたくなりました。

そこでいろいろ調べるうちに愛媛県内子町で「内子インナーチルドレン」という団体が、東さん主催の全国棍棒大会に出場し、現在もその活動を続けていることを知りました。この「内子・・・」という団体は、里山や荒廃した山を何とかしようとしている団体でもあるらしい。

四国内に「棍棒飛ばし」をしている者がいるのかと、さらに調べると7月8日に「棍棒だよ!全員集合、夏のインチル祭り」というイベントがあるという情報をキャッチ。

早速そのイベントに参加してきました。

「棍棒入門」という本を購入し(内容がユニーク)、棍棒作り体験、棍棒飛ばし体験をしました。

「内子インナー・チルドレン」の方に、私もささやかながら里山や森つくりの活動に携わっていること、「棍棒」の活用に興味があることを伝えました。

すると、今から練習試合をするので参加してはどうですか、とお誘いをいただき、「棍棒飛ばし」のゲームを体験させていただきました。

試合は、攻撃側と迎撃側の2チームに分かれ、飛ばした棍棒の距離を競うというもの(内容はもっと規則があるのですが)。

この競技は必ず男女混合でなければならないというのも面白かったですね。

棍棒を打ち叩き遠くへ飛ばす快感と、飛んでくる棍棒を迎え撃とうとする怖さとで、なかなかにスリリングなものでした。

迎撃側は安全面からヘルメット必着なのですが、強者は飛んでくる棍棒を素手でキャッチするという・・・。

棍棒を使っての競技ということで、危険性を危惧していましたが、皆冗談を飛ばしながら和気あいあいの雰囲気でとても好感を持ちました。

森林や里山などへのアプローチは様々ですが、こうした試みもあるんだと実感しました。

そうそう、棍棒作りは鉈で木を削り、最後はサンダーと紙やすりで仕上げるというもの。

作製中は汗をかくのも苦にならず、黙々と無心で木に向きあいました。精神修養にもなかなかにいいものでした。

この棍棒競技をする団体は全国ではまだまだ少ないようですが、主催者の東さんは全国に広めると意気盛んなようです。

「棍棒チーム」の要件として、地域密着である事、山や里山などに関する活動を定期的に実施する事、自前で山や棍棒飛ばしのフィールドを確保する事、男女混合である事・・・等々・・・なかなかハードルの高い掟があるようです。

内子インナーチルドレンの方から「是非香川県でもチームを作って交流しませんか」との激励をいただいたのですが・・・。

さてさて、こうした活動に興味を持つ人、賛同する人・・・県内にいてるのかなぁ???という不安と疑問しか浮かんできません。

棍棒、その他の何か、いろんなツールや方法はあろうかと思いますが、森林保全、里山育成に関わるきっかけが生まれ、新しい人材が増えればいいのですけれど・・・。

S.S

2023年07月06日

LIFEisCLIMBING

梅雨も終盤に差し掛かっているのでしょうか、一旦降りだすと豪雨のような感じです。

そんな中の一昨日の火曜日は梅雨明けを思わせるような快晴。

お天道様はまるで真夏の日差しでした。

先般、ある小学校の先生から「子供たちにアウトドア活動の一環として流しソーメン体験をさせてあげたい!」との要望が、

当会に寄せられました。

流しソーメンレーンの材料となる竹の調達は可能だし、何より子供たちと関われる面白さも手伝って、そのイベント支援をすることに。

熱血漢の先生、学年を越えた子供たちと、調達してきた竹を割る作業から始まり、レーンの設置まで、ワイワイ・ガヤガヤと賑やかに作業を行いました。

一部の子供たちは、竹の端材を使った箸作りに没頭してましたけど・・・。

お昼になり、設置した竹レーンに茹でたソーメンを流し始めると、予想通りに箸を手にした子供たちが群がり、ソーメン争奪戦が始まりました。

せっかくのレーンが崩壊しやしないかとヒヤヒヤしながらもソーメン流しを楽しむ子供たちの姿に安堵しましたね。

とても暑い日でしたが、イベントに参加したこちらの方が爽快な気分を子供たちからいただいたような・・・そんな一日でした。

充実した一日を過ごした翌日は終日の雨。

高松に所用があり、そのついでにどうしても観たかった「LIFEisCLIMBING」を鑑賞することに。

20代後半に目の病気が発症しその後全盲となったクライマー小林さん。

昼夜の区別もつかない光を失った状態は想像するだけで怖ろしい・・・・。

そんな小林さんが、視覚ガイドの鈴木さんと共にクライミングの可能性をどんどん広げていく姿に感動。

映画の中では、全盲クライマー(世界7大陸最高峰を制覇)や難病と闘う小林さんの友人なども登場し、それぞれの方のコメントがどれも明るく力強いのにこれまた感動。

ラストの岸壁登頂シーンは、高所恐怖症との私としては奥歯を噛みしめ、目を細め、身体を硬直させながらという無様な恰好での観賞となりました。

岩山の最先端で、白杖(視覚障碍者が使用する杖)を高く掲げ、まっすぐに立つ小林さんの姿は圧巻で、言葉を失うほど・・・。

映像も素晴らしく、何より全編、明るく、陽気で、ものすごいポジティブさに溢れる映画で、とても元気をもらえる映画でした。

(登場人物の方々は、幾多の苦難や困難や絶望を乗り越えてきたことに違いはないでしょう・・・)

何かを為すということは、悲観的にならず、前を向き、しかも独りではなく、仲間と一緒に行動すること・・・そんなことをガツンと感じました。

そして何より笑いながら楽しむことの痛快さも大事だと・・・。

この火曜と水曜は刺激と元気をいただいた2日間となりました。

S.S

そんな中の一昨日の火曜日は梅雨明けを思わせるような快晴。

お天道様はまるで真夏の日差しでした。

先般、ある小学校の先生から「子供たちにアウトドア活動の一環として流しソーメン体験をさせてあげたい!」との要望が、

当会に寄せられました。

流しソーメンレーンの材料となる竹の調達は可能だし、何より子供たちと関われる面白さも手伝って、そのイベント支援をすることに。

熱血漢の先生、学年を越えた子供たちと、調達してきた竹を割る作業から始まり、レーンの設置まで、ワイワイ・ガヤガヤと賑やかに作業を行いました。

一部の子供たちは、竹の端材を使った箸作りに没頭してましたけど・・・。

お昼になり、設置した竹レーンに茹でたソーメンを流し始めると、予想通りに箸を手にした子供たちが群がり、ソーメン争奪戦が始まりました。

せっかくのレーンが崩壊しやしないかとヒヤヒヤしながらもソーメン流しを楽しむ子供たちの姿に安堵しましたね。

とても暑い日でしたが、イベントに参加したこちらの方が爽快な気分を子供たちからいただいたような・・・そんな一日でした。

充実した一日を過ごした翌日は終日の雨。

高松に所用があり、そのついでにどうしても観たかった「LIFEisCLIMBING」を鑑賞することに。

20代後半に目の病気が発症しその後全盲となったクライマー小林さん。

昼夜の区別もつかない光を失った状態は想像するだけで怖ろしい・・・・。

そんな小林さんが、視覚ガイドの鈴木さんと共にクライミングの可能性をどんどん広げていく姿に感動。

映画の中では、全盲クライマー(世界7大陸最高峰を制覇)や難病と闘う小林さんの友人なども登場し、それぞれの方のコメントがどれも明るく力強いのにこれまた感動。

ラストの岸壁登頂シーンは、高所恐怖症との私としては奥歯を噛みしめ、目を細め、身体を硬直させながらという無様な恰好での観賞となりました。

岩山の最先端で、白杖(視覚障碍者が使用する杖)を高く掲げ、まっすぐに立つ小林さんの姿は圧巻で、言葉を失うほど・・・。

映像も素晴らしく、何より全編、明るく、陽気で、ものすごいポジティブさに溢れる映画で、とても元気をもらえる映画でした。

(登場人物の方々は、幾多の苦難や困難や絶望を乗り越えてきたことに違いはないでしょう・・・)

何かを為すということは、悲観的にならず、前を向き、しかも独りではなく、仲間と一緒に行動すること・・・そんなことをガツンと感じました。

そして何より笑いながら楽しむことの痛快さも大事だと・・・。

この火曜と水曜は刺激と元気をいただいた2日間となりました。

S.S

2023年06月30日

梅雨どきはキノコの季節

キノコと言えは秋と思いますが、

実は6月から夏もたくさんのキノコが出ます。

むしろ秋よりも多いくらいです。

これは朽ち木に発生したキクラゲ、

近くの里山に出ていました。

キクラゲは食菌なので大き目のものを採取して食べます。

薬効、栄養価も高いとか・・・

よく洗って湯どおしして、中華や酢の物などに。

野山を歩くとき、ちょっと意識すると見つけることができますよ。(TM)

実は6月から夏もたくさんのキノコが出ます。

むしろ秋よりも多いくらいです。

これは朽ち木に発生したキクラゲ、

近くの里山に出ていました。

キクラゲは食菌なので大き目のものを採取して食べます。

薬効、栄養価も高いとか・・・

よく洗って湯どおしして、中華や酢の物などに。

野山を歩くとき、ちょっと意識すると見つけることができますよ。(TM)

2023年06月23日

2023 年、今年も里山プロジェクトはじまりました。

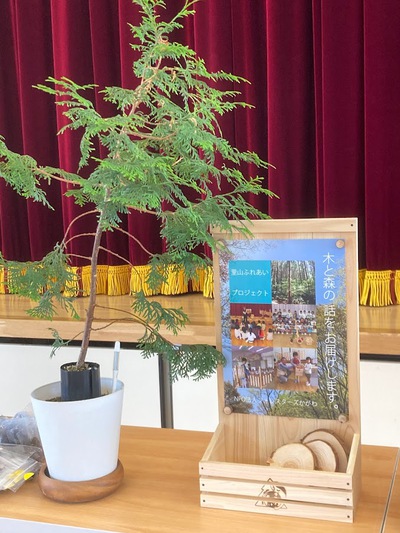

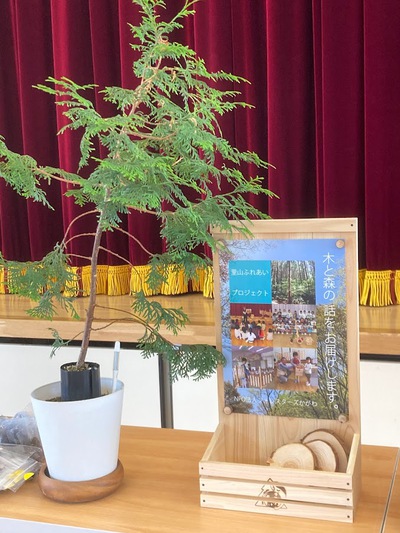

今年も、里山プロジェクトが始まりました。

里山ふれあいプロジェクトは私たちの森林づくり活動(ヒノキ林の保全整備)で発生する木を教材として、保育園や幼稚園の子供たちに“木の成長”を伝える「森のデリバリー」です。

私たちが関わっているヒノキを切り口にして山や森や木のことを子供たちに伝えています。

ひのきの輪切り、ひのきぼっくり、種、ひのきの皮、ひのきで作られた楽器、、いろんなものに触れ、匂い、五感をいっぱい使って体験する里山プロジェクトです。

今回お届けさせていただいたのは、認定こども園すまいるさん。

お遊戯室の園歌の歌詞が素敵でした。

どうもありがとうございました。

(S.A)

里山ふれあいプロジェクトは私たちの森林づくり活動(ヒノキ林の保全整備)で発生する木を教材として、保育園や幼稚園の子供たちに“木の成長”を伝える「森のデリバリー」です。

私たちが関わっているヒノキを切り口にして山や森や木のことを子供たちに伝えています。

ひのきの輪切り、ひのきぼっくり、種、ひのきの皮、ひのきで作られた楽器、、いろんなものに触れ、匂い、五感をいっぱい使って体験する里山プロジェクトです。

今回お届けさせていただいたのは、認定こども園すまいるさん。

お遊戯室の園歌の歌詞が素敵でした。

どうもありがとうございました。

(S.A)

2023年06月10日

自然てなんやろ?

日常的に「自然」という言葉を使っていますが、その実、本当のことがわかりません。

「自然にやさしく・・・」「自然を守る・・・」ってことも、わかったようで、わかりません。

人間の行為が自然に多大なる影響を及ぼし、自然環境を破壊して・・・云々・・・。

人間も自然界のなかに存在し、自然界の物質から様々な化合物を生み出し、工業製品や化学物質を作り出し、

それが自然界を歪めていると言われても、人類の歩みそのものが進化ということであれば、こうした人間の行いは自然界の

許容範囲内に収まるのでは?などと、おかしな考えを抱いてしまってますますわからなくなって・・・。

人間以外の動植物は、自身の種の保存のためには他者を駆逐したり、利用したりと、あらゆる手練手管で生き延びる術を構築しているらしい。

環境に順応するために自身の形態を変えたり、時には周囲の環境も変えたりと・・・。

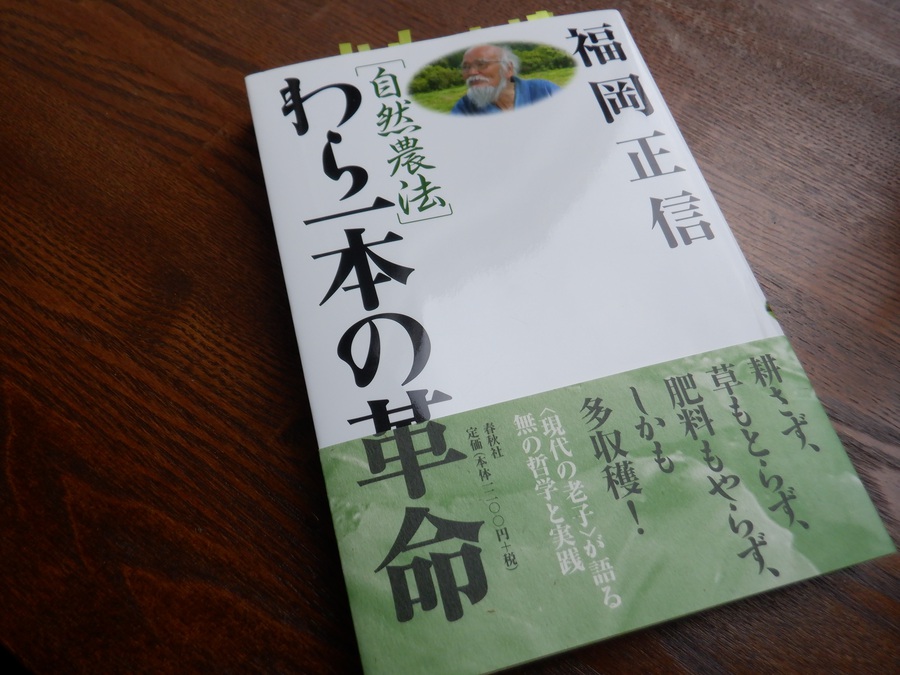

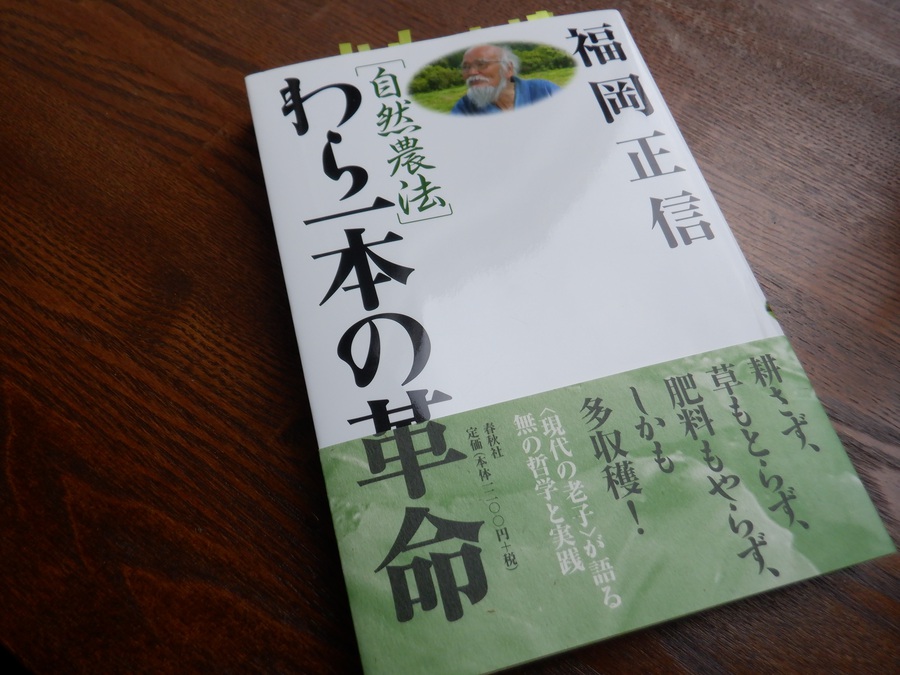

農業をしていない身ですが、少し気になっていた、福岡正信さん著の「わら一本の革命」を読みました。

自然農法の「自然」というワードに惹かれたと言いますか・・・・。

土を耕すことなく、稲や麦の種をまき、あとはほったらかし(全く手をいれないのではなく)。

そうした農法を試行錯誤を繰り返して福岡さんなりに成果を得たということらしい。

著者の哲学的な思考はうなずくことは多いのですが、実際の世の中との乖離は否みようもなさそうです。

季節の旬でない食物を育成したり、ご当地食材でないものを得ようとしたり・・・そんなことが無理を生じさせ、その無理を解決するために

不必要な機械化、化学薬品使用、品種改良などを行うことへの疑問、苦言などが述べられていて、そうだろうなあと・・・思う次第。

自然農法を講演等で語る際には、農業関係者に留まらず、多方面の学者や技術者、果ては宗教家までも同席し、議論すべき

との意見にはもっともなことだ(現実的ではないけれど)と思いますね。

本の内容を簡単に言い表すことできませんが、「自然」ということをあれこれ思う参考にはなりました。

自然農法が広がらない理由も垣間見られた感じですかね。

先日、NHKラジオ深夜便の放送で、通販の「ジャパネットたかた」の創業者、高田明氏のインタビューを聴きました。

会社創業当時から現在に至るまでの話で、なかなか面白かったですね。

会話の中で特に印象に残った言葉があります。高田氏のポリシーみたいなものでしょうか・・・。

「大切なことは、ミッション、パッション、アクションです」と・・・。

この3つの○○ションを3本柱ととするなら、その基礎となる土台に、私なら「リラクゼーション」を当てはめたいと思いました。

「自然にやさしく・・・」「自然を守る・・・」ってことも、わかったようで、わかりません。

人間の行為が自然に多大なる影響を及ぼし、自然環境を破壊して・・・云々・・・。

人間も自然界のなかに存在し、自然界の物質から様々な化合物を生み出し、工業製品や化学物質を作り出し、

それが自然界を歪めていると言われても、人類の歩みそのものが進化ということであれば、こうした人間の行いは自然界の

許容範囲内に収まるのでは?などと、おかしな考えを抱いてしまってますますわからなくなって・・・。

人間以外の動植物は、自身の種の保存のためには他者を駆逐したり、利用したりと、あらゆる手練手管で生き延びる術を構築しているらしい。

環境に順応するために自身の形態を変えたり、時には周囲の環境も変えたりと・・・。

農業をしていない身ですが、少し気になっていた、福岡正信さん著の「わら一本の革命」を読みました。

自然農法の「自然」というワードに惹かれたと言いますか・・・・。

土を耕すことなく、稲や麦の種をまき、あとはほったらかし(全く手をいれないのではなく)。

そうした農法を試行錯誤を繰り返して福岡さんなりに成果を得たということらしい。

著者の哲学的な思考はうなずくことは多いのですが、実際の世の中との乖離は否みようもなさそうです。

季節の旬でない食物を育成したり、ご当地食材でないものを得ようとしたり・・・そんなことが無理を生じさせ、その無理を解決するために

不必要な機械化、化学薬品使用、品種改良などを行うことへの疑問、苦言などが述べられていて、そうだろうなあと・・・思う次第。

自然農法を講演等で語る際には、農業関係者に留まらず、多方面の学者や技術者、果ては宗教家までも同席し、議論すべき

との意見にはもっともなことだ(現実的ではないけれど)と思いますね。

本の内容を簡単に言い表すことできませんが、「自然」ということをあれこれ思う参考にはなりました。

自然農法が広がらない理由も垣間見られた感じですかね。

先日、NHKラジオ深夜便の放送で、通販の「ジャパネットたかた」の創業者、高田明氏のインタビューを聴きました。

会社創業当時から現在に至るまでの話で、なかなか面白かったですね。

会話の中で特に印象に残った言葉があります。高田氏のポリシーみたいなものでしょうか・・・。

「大切なことは、ミッション、パッション、アクションです」と・・・。

この3つの○○ションを3本柱ととするなら、その基礎となる土台に、私なら「リラクゼーション」を当てはめたいと思いました。

S.S

2023年05月29日

梅雨入り

四国地方が例年より幾分か早く梅雨入りしたそう・・・。

毎日の天気予報から目が離せない時候となりました。

一昨日は琴南の森において、午前中は刈り払い機で道路付近の草刈り作業、

午後はチェーンソーを手にして林内整理に励みました。

伐木や枯木などの整理は、木々抱えての移動に斜面を上り下りしてましたので思いの外汗をかきました。

この森の一部では、用材として搬出時期となったヒノキの伐採、集材作業が地元森林組合の手によってなされています。

チェーンソーはもちろんのこと、林業重機などを使っての作業ですね。

年々性能がアップする重機を使っての作業ですが、林業の危険リスクが軽減することはないのでしょうね・・・。

昨日は、梅雨入りする前のプチトレッキングをしました。

目的は、まんのう町の南部、標高約700mの山に存在する国指定史跡「中寺廃寺跡」を散策すること。

主なルートは3パターンありますが、今回は3回目ということで、初ルート江畑道ルートで登山です。

登山道口から約1.5キロの少々勾配のキツイ登山道を登ると史跡に到着します。

展望所には東屋があり、周辺は適度に伐採がなされており眺望が良いのです。

讃岐の東から西までの領域を見渡すことができます。それだけ当県が小さいという証かもしれませんが。

天気の状態が良ければ遠くは鳥取県の大山まで見えるとか・・・。

中寺廃寺跡は、西暦8世紀後半から11世紀の奈良、平安時代に当地に存在した山寺の跡だそう。

かつて仏堂や塔のあった仏ゾーン、僧侶が修行や生活の場としていた拝殿や僧房があった祈ゾーン、

そして仏教を信仰する民衆が信仰の儀式として石を組み上げていたという場である願ゾーンがあり、

それらのゾーンが、よく整備された小径でつながっています。

前回、前々回ともに散策中、誰一人とも会いませんでしたが、今回も同じく誰とも会わず終いでした。

野鳥の声、落ち葉を踏む音、木々の葉音、時折遠くの空を飛行する飛行機の音を耳にするばかり。

きれいに管理された史跡は、当時の面影を残すだけで、建造物の再建などはなされていません。

建造物が配されていたであろうその場所を眺め、ただただ往時の様子を脳内に描くのみ。

自然とイマジネーションが浮かんできます。

県下では瀬戸内芸術祭をはじめ、「父母カ浜」、天空の鳥居「高屋神社」、「雲辺寺山頂」等々、観光客誘致、集客に力が注がれています。

その地の多くは以前はいずれも静かで、まさに風光明媚というのにふさわしい場所でした。

インスタ映え、メディアでの過剰なまでの広告、宣伝により今では人の波が押し寄せて、すっかり様変わりしてしまいました。

観光地としての駐車場確保、おしゃれな施設の建造、全国的に画一観のあるモニュメント、ベンチ、ブランコなどの設置・・・。

本質的な価値が損なわれているとしか思えません・・・。

旅行雑誌や名所旧跡の写真を見て、旅先でその当該地に身を置いた時、思い描いた風情とのギャップに大いに落胆してしまうことは

少なくないと思います。どうしてなんでしょうかね。

あるがままのものをあるがままに保全していくということは進歩がないようですが、それはそれで大変で大事なことかと。

そこにあるものに物理的手を加えるというより、文化的、芸術的な要素をスパイスとして適宜加えていくということが良いのではないかと考えます。

箱もの、工作物を造り配することで得られる効果は一過性であったり、やがてはスクラップ&ビルドの道を歩みそうな気がします。

極力現状変更を抑え、人の知恵、行動で継続的にスパイスに変化を持たせていく方が、より人づくり、地域づくりに貢献すんじゃあないかと思えるんですけど。

実際に、砂浜でTシャツを並べたりしているところがありますが、典型的なものかと思います。

最大限に集客を高める、費用対効果を得ようとすると無理や支障が生じますよね、きっと。

身の丈にあったというか、のどから手が出るほどの見返りを期待することを我慢して、あえて利を追求しない考えにシフトすべきかと。

山仕事も昔は斧や鋸で伐木し、木材の搬出・集材は、人力、馬力、河川利用など、知力気力体力共助などに頼るばかり。

農林業共に、機械化、化学科などが進み、省力化、効率化に視線が集まり、手を延ばすことに追われています。

発達、発展の光が大きくなるほど、影が濃くなり、その陰に、本質、真価が取り残されていく気がしてなりません。

中寺廃寺跡は多くの人が足を運ぶような場所になっているようには思えません。

それでも、こうして登山道や史跡が整備されていることはとても素敵なことだと思います。

史跡保存に関する行政の様々な大人の事情もあるのでしょうが、それはともかくとして、こうした場所に、

資本投下、人的措置が継続的になされていることは意義あることだと、史跡の森の中でよくよく考えました。

毎日の天気予報から目が離せない時候となりました。

一昨日は琴南の森において、午前中は刈り払い機で道路付近の草刈り作業、

午後はチェーンソーを手にして林内整理に励みました。

伐木や枯木などの整理は、木々抱えての移動に斜面を上り下りしてましたので思いの外汗をかきました。

この森の一部では、用材として搬出時期となったヒノキの伐採、集材作業が地元森林組合の手によってなされています。

チェーンソーはもちろんのこと、林業重機などを使っての作業ですね。

年々性能がアップする重機を使っての作業ですが、林業の危険リスクが軽減することはないのでしょうね・・・。

昨日は、梅雨入りする前のプチトレッキングをしました。

目的は、まんのう町の南部、標高約700mの山に存在する国指定史跡「中寺廃寺跡」を散策すること。

主なルートは3パターンありますが、今回は3回目ということで、初ルート江畑道ルートで登山です。

登山道口から約1.5キロの少々勾配のキツイ登山道を登ると史跡に到着します。

展望所には東屋があり、周辺は適度に伐採がなされており眺望が良いのです。

讃岐の東から西までの領域を見渡すことができます。それだけ当県が小さいという証かもしれませんが。

天気の状態が良ければ遠くは鳥取県の大山まで見えるとか・・・。

中寺廃寺跡は、西暦8世紀後半から11世紀の奈良、平安時代に当地に存在した山寺の跡だそう。

かつて仏堂や塔のあった仏ゾーン、僧侶が修行や生活の場としていた拝殿や僧房があった祈ゾーン、

そして仏教を信仰する民衆が信仰の儀式として石を組み上げていたという場である願ゾーンがあり、

それらのゾーンが、よく整備された小径でつながっています。

前回、前々回ともに散策中、誰一人とも会いませんでしたが、今回も同じく誰とも会わず終いでした。

野鳥の声、落ち葉を踏む音、木々の葉音、時折遠くの空を飛行する飛行機の音を耳にするばかり。

きれいに管理された史跡は、当時の面影を残すだけで、建造物の再建などはなされていません。

建造物が配されていたであろうその場所を眺め、ただただ往時の様子を脳内に描くのみ。

自然とイマジネーションが浮かんできます。

県下では瀬戸内芸術祭をはじめ、「父母カ浜」、天空の鳥居「高屋神社」、「雲辺寺山頂」等々、観光客誘致、集客に力が注がれています。

その地の多くは以前はいずれも静かで、まさに風光明媚というのにふさわしい場所でした。

インスタ映え、メディアでの過剰なまでの広告、宣伝により今では人の波が押し寄せて、すっかり様変わりしてしまいました。

観光地としての駐車場確保、おしゃれな施設の建造、全国的に画一観のあるモニュメント、ベンチ、ブランコなどの設置・・・。

本質的な価値が損なわれているとしか思えません・・・。

旅行雑誌や名所旧跡の写真を見て、旅先でその当該地に身を置いた時、思い描いた風情とのギャップに大いに落胆してしまうことは

少なくないと思います。どうしてなんでしょうかね。

あるがままのものをあるがままに保全していくということは進歩がないようですが、それはそれで大変で大事なことかと。

そこにあるものに物理的手を加えるというより、文化的、芸術的な要素をスパイスとして適宜加えていくということが良いのではないかと考えます。

箱もの、工作物を造り配することで得られる効果は一過性であったり、やがてはスクラップ&ビルドの道を歩みそうな気がします。

極力現状変更を抑え、人の知恵、行動で継続的にスパイスに変化を持たせていく方が、より人づくり、地域づくりに貢献すんじゃあないかと思えるんですけど。

実際に、砂浜でTシャツを並べたりしているところがありますが、典型的なものかと思います。

最大限に集客を高める、費用対効果を得ようとすると無理や支障が生じますよね、きっと。

身の丈にあったというか、のどから手が出るほどの見返りを期待することを我慢して、あえて利を追求しない考えにシフトすべきかと。

山仕事も昔は斧や鋸で伐木し、木材の搬出・集材は、人力、馬力、河川利用など、知力気力体力共助などに頼るばかり。

農林業共に、機械化、化学科などが進み、省力化、効率化に視線が集まり、手を延ばすことに追われています。

発達、発展の光が大きくなるほど、影が濃くなり、その陰に、本質、真価が取り残されていく気がしてなりません。

中寺廃寺跡は多くの人が足を運ぶような場所になっているようには思えません。

それでも、こうして登山道や史跡が整備されていることはとても素敵なことだと思います。

史跡保存に関する行政の様々な大人の事情もあるのでしょうが、それはともかくとして、こうした場所に、

資本投下、人的措置が継続的になされていることは意義あることだと、史跡の森の中でよくよく考えました。

押し寄せる怒涛の波に対処するにはそれなりのパワー、マネーが必要です。

さざ波でいいかと。寄せては返すさざ波は、見ても聞いても心地いい気がします。人にとって。

S.S

S.S

2023年05月26日

絵画鑑賞など・・・

山を歩き、歩いたルートを「たんね歩記」という楽しいイラストマップで表現している方がいます。

高知中部森林管理署に勤務されている森下さん。

彼の登山スタイルは地下足袋で歩く事。

私も大抵は地下足袋トレッキングをしてますので共感してます。

自然を愛する森下さんが特に好む樹木が「アカガシ」だそう。

そのアカガシを描いた油絵などの展示が高知県安芸市で開催されているということで観賞に行きました。

大地に根を張るアカガシを力強いタッチで描いた絵はとても素晴らしい。

フクロウやカモシカなどの動物もそっと描き込まれていたり・・・。

絵そのものもが素敵なことはもちろんですが、作者の人柄がよく反映されていることがわかります。

会場に訪れた方々が記帳ノートに残されたコメントを読んでも森下さんが皆に慕われていることがうかがえます。

香美市の市立図書館「カミール」では、三嶺の写真展があり、そこで「たんね歩記」も紹介されていました。

近頃登っていない三嶺という山は好きな山のひとつ。

しかし、近年、シカの食害や山肌崩落などでその美しさに影がさしているようです。

そうした事実を広く知ってもらい山の保全活動につなげようとした意図で企画された写真展のようでした。

シカの被害は確かに深刻なものですが、一方四国山系のツキノワグマは絶滅に瀕しており危惧されています。

自然界のバランスを人間が執ろうとするなんて人間のおごり以外何物でもないと思いつつ見過ごせないことも確かなんでしょうけれど・・・。

会場にはシカの捕獲機も展示されていましたが「ウーム・・・」と思うことしかできませんでした。

三嶺の美しさと抱える問題点を示された会場の中でほっこりできるスペースが森下さん作の「たんね歩記」パネルでした。

たくさんあるイラストマップほんの一部ですが、いつ見ても楽しいものです。

登山道や散策道の地図に、その地にまつわる民話や伝承などの情報が所せましとばかりに配されています。

単なるガイドマップとは異なり見るだけで行った気になれます。

いや、実際に行くときにフトコロにしのばせておいて現地で手に取ると旅の楽しさが倍増することは間違いないでしょう。

山との関わりあい方だけでなく、いろんなこととの関わり合いについては人それぞれのアプローチの仕方があります。

自分自身が楽しめることはもちろんのこと、その活動や結果が周りに爽やかな風を送れるのなら素敵なことです。

森下さんの「たんね歩記」は、四国森林管理局のホームページにある

「四国の山々たんね歩記」で閲覧できます。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/policy/business/invitation/yamaaruki_irasutomap.html

ひとつ残念なことは四国の北東部、香川県のたんね歩記がないことなんですね~。

S.S

高知中部森林管理署に勤務されている森下さん。

彼の登山スタイルは地下足袋で歩く事。

私も大抵は地下足袋トレッキングをしてますので共感してます。

自然を愛する森下さんが特に好む樹木が「アカガシ」だそう。

そのアカガシを描いた油絵などの展示が高知県安芸市で開催されているということで観賞に行きました。

大地に根を張るアカガシを力強いタッチで描いた絵はとても素晴らしい。

フクロウやカモシカなどの動物もそっと描き込まれていたり・・・。

絵そのものもが素敵なことはもちろんですが、作者の人柄がよく反映されていることがわかります。

会場に訪れた方々が記帳ノートに残されたコメントを読んでも森下さんが皆に慕われていることがうかがえます。

香美市の市立図書館「カミール」では、三嶺の写真展があり、そこで「たんね歩記」も紹介されていました。

近頃登っていない三嶺という山は好きな山のひとつ。

しかし、近年、シカの食害や山肌崩落などでその美しさに影がさしているようです。

そうした事実を広く知ってもらい山の保全活動につなげようとした意図で企画された写真展のようでした。

シカの被害は確かに深刻なものですが、一方四国山系のツキノワグマは絶滅に瀕しており危惧されています。

自然界のバランスを人間が執ろうとするなんて人間のおごり以外何物でもないと思いつつ見過ごせないことも確かなんでしょうけれど・・・。

会場にはシカの捕獲機も展示されていましたが「ウーム・・・」と思うことしかできませんでした。

三嶺の美しさと抱える問題点を示された会場の中でほっこりできるスペースが森下さん作の「たんね歩記」パネルでした。

たくさんあるイラストマップほんの一部ですが、いつ見ても楽しいものです。

登山道や散策道の地図に、その地にまつわる民話や伝承などの情報が所せましとばかりに配されています。

単なるガイドマップとは異なり見るだけで行った気になれます。

いや、実際に行くときにフトコロにしのばせておいて現地で手に取ると旅の楽しさが倍増することは間違いないでしょう。

山との関わりあい方だけでなく、いろんなこととの関わり合いについては人それぞれのアプローチの仕方があります。

自分自身が楽しめることはもちろんのこと、その活動や結果が周りに爽やかな風を送れるのなら素敵なことです。

森下さんの「たんね歩記」は、四国森林管理局のホームページにある

「四国の山々たんね歩記」で閲覧できます。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/policy/business/invitation/yamaaruki_irasutomap.html

ひとつ残念なことは四国の北東部、香川県のたんね歩記がないことなんですね~。

S.S

2023年05月07日

木の楽しみあれこれ

今年の連休はお天気にも比較的恵まれ、時間の余裕もあって少し木を楽しんでみました。あえて「木を楽しむ」というのも、普段は建築材や森林整備など、総体的に山に接しているのですが、今回は前からやってみたかったことやウッドワークの再確認など、ミニマム的に視点を移してみました。

いつもながら、丸太ストーブの燃焼感がいい、やはりこれは陽が落ちると一段と心理効果が高まります。2、3時間は十分に持ちますのでキャンプの雰囲気づくりには最高です。昨今は何処ででも燃すことができないのでちょっと不便ですが、火の扱いに慣れ親しんでおくといざという時に役に立ちます。

プランクBBQはヒノキのヘギ板にサーモンを載せて蒸し焼きに。間伐材をへぎ板にしてたっぷりと水に浸しておき、おき火に直接かけて焼きます。アルミホイルをかぶせた食材にヒノキの香りが蒸気によって移り、セミ燻製的な仕上がりで味は最高です。ワインを飲みながらワイルドな料理を楽しんでみました。(TM)

いつもながら、丸太ストーブの燃焼感がいい、やはりこれは陽が落ちると一段と心理効果が高まります。2、3時間は十分に持ちますのでキャンプの雰囲気づくりには最高です。昨今は何処ででも燃すことができないのでちょっと不便ですが、火の扱いに慣れ親しんでおくといざという時に役に立ちます。

プランクBBQはヒノキのヘギ板にサーモンを載せて蒸し焼きに。間伐材をへぎ板にしてたっぷりと水に浸しておき、おき火に直接かけて焼きます。アルミホイルをかぶせた食材にヒノキの香りが蒸気によって移り、セミ燻製的な仕上がりで味は最高です。ワインを飲みながらワイルドな料理を楽しんでみました。(TM)

2023年05月02日

ちょいと読書

5月に入りました。ひなたでの野外活動では大汗をかきますが日陰ではとても心地いい時候です。

気になっていた本を手にとりました。

―「マザーツリー」―

著者は、カナダの森林生態学者で大学教授。

林業を生業とする家系で育ち自然の中で暮らします。

子供のころある出来事に遭遇し、樹木のこと、根が張る土壌のことに興味を持ちます。

森林生態学の科学者となった著者は、林業施業現場に関わることになり、

作業現場で行われる「皆伐(全ての木を伐ること)」して「金の生る木」だけを植林する作業に従事します。

そして・・・

日常において環境問題、自然保護活動は当たり前として語られていますが、本書を読むことにより、より実感としてそれらのことが身近に思えてくる気がします。

本書は著者の半生記をベースに、著者の研究、実地実験などが記され、著者の思考が綴られていきます。

半生記でもありますので物語性があり、その物語の主題を下支えをしているのが、研究結果や実験結果であるように見てとれます。

生態学としての研究・実験でありますので、その内容や専門用語には理解が及ばない部分もありましたが、本書の意図をくみ取るには何ら問題はありませんでした。

著者は女性であり、家庭、子供もいます。また、著者自身がある病にかかりその闘病も描かれています。

女性であるが故の業界、学会での差別、家庭・家族を通しての社会生活のつながりの必要性、当然、それらの出来事は

森林における生物の循環性や、命のつながりとも深く関わっていることを本書の全編をとおして感じることができます。

森林の中での樹木、菌類、草花、動物達の相互関係は、私たちの社会生活の構造と似て非なるものとして見えてきます。

また、人間の脳内の神経伝達の在りようとも何等変わりはないのではないかとも思われます。

本書で書かれている異種植物の共生関係、老木や高齢木と若木とのつながりなどを考えた時、

経済性・効率化などの判断基準で、人間様が作った規範で自然界に手を加える所業は

人間のおごりに過ぎないと思えてしかたありません。

巷でよく言われる「多様性」という言葉は、本書でも散見されます。

本書の中で心に響く多くの言葉と出会いました。

その中のひとつ、「・・・森というものは複雑で適応性のある一つのシステムであり・・・」というところ。

様々なものが、互いにかかわりあうこと、干渉しあうこと、必然的につながりあうこと。それらのことを

考えるのに、この「複雑性」という言葉、概念はとても意味深いものとして捉えられるのではないかと思います。

山や海、そして空、はたまた宇宙まで、全部つながっているというか、私はその中のちいっぽけな命の塊に過ぎないと改めて思いますね。

野外に出かけ、目に映るもの、手に触れるもの、足で踏みしめるもの、それらを見る目が昨日までとは違っている気がしています。

S.S

気になっていた本を手にとりました。

―「マザーツリー」―

著者は、カナダの森林生態学者で大学教授。

林業を生業とする家系で育ち自然の中で暮らします。

子供のころある出来事に遭遇し、樹木のこと、根が張る土壌のことに興味を持ちます。

森林生態学の科学者となった著者は、林業施業現場に関わることになり、

作業現場で行われる「皆伐(全ての木を伐ること)」して「金の生る木」だけを植林する作業に従事します。

そして・・・

日常において環境問題、自然保護活動は当たり前として語られていますが、本書を読むことにより、より実感としてそれらのことが身近に思えてくる気がします。

本書は著者の半生記をベースに、著者の研究、実地実験などが記され、著者の思考が綴られていきます。

半生記でもありますので物語性があり、その物語の主題を下支えをしているのが、研究結果や実験結果であるように見てとれます。

生態学としての研究・実験でありますので、その内容や専門用語には理解が及ばない部分もありましたが、本書の意図をくみ取るには何ら問題はありませんでした。

著者は女性であり、家庭、子供もいます。また、著者自身がある病にかかりその闘病も描かれています。

女性であるが故の業界、学会での差別、家庭・家族を通しての社会生活のつながりの必要性、当然、それらの出来事は

森林における生物の循環性や、命のつながりとも深く関わっていることを本書の全編をとおして感じることができます。

森林の中での樹木、菌類、草花、動物達の相互関係は、私たちの社会生活の構造と似て非なるものとして見えてきます。

また、人間の脳内の神経伝達の在りようとも何等変わりはないのではないかとも思われます。

本書で書かれている異種植物の共生関係、老木や高齢木と若木とのつながりなどを考えた時、

経済性・効率化などの判断基準で、人間様が作った規範で自然界に手を加える所業は

人間のおごりに過ぎないと思えてしかたありません。

巷でよく言われる「多様性」という言葉は、本書でも散見されます。

本書の中で心に響く多くの言葉と出会いました。

その中のひとつ、「・・・森というものは複雑で適応性のある一つのシステムであり・・・」というところ。

様々なものが、互いにかかわりあうこと、干渉しあうこと、必然的につながりあうこと。それらのことを

考えるのに、この「複雑性」という言葉、概念はとても意味深いものとして捉えられるのではないかと思います。

山や海、そして空、はたまた宇宙まで、全部つながっているというか、私はその中のちいっぽけな命の塊に過ぎないと改めて思いますね。

野外に出かけ、目に映るもの、手に触れるもの、足で踏みしめるもの、それらを見る目が昨日までとは違っている気がしています。

S.S

2023年04月26日

竹ポットで木の苗を育てる

秋に拾ったドングリ、

できるだけ実太りがよい丸まったのを拾って竹ポットに植えました。

昨秋だったか、いや一昨年だったか、

記憶がさだかでなく、まあどちらでもよいのですが、

モソウチクを短く切り底の節に穴をあけ土にドングリを埋めておきます。

あまり深く埋めないのがコツと言えばコツ、

それとドングりは横に寝かせました。

土のお布団をかぶせるイメージです。

ドングリ銀行にドングリをあずけて苗木をはらいもどしてもらうのもオススメ。

気長に待っていると芽が出た時はちょっとした驚きです。

庭の片隅で、ベランダのコーナーで、

愛情を込めてときどき水をあげればきっと春には芽を出してくれます。

左がコナラ、右がウバメガシ、

竹ポットが要る方はいつでもご用意できます。

今年の秋にドングリを拾ったらぜひ挑戦してみてください。

できるだけ実太りがよい丸まったのを拾って竹ポットに植えました。

昨秋だったか、いや一昨年だったか、

記憶がさだかでなく、まあどちらでもよいのですが、

モソウチクを短く切り底の節に穴をあけ土にドングリを埋めておきます。

あまり深く埋めないのがコツと言えばコツ、

それとドングりは横に寝かせました。

土のお布団をかぶせるイメージです。

ドングリ銀行にドングリをあずけて苗木をはらいもどしてもらうのもオススメ。

気長に待っていると芽が出た時はちょっとした驚きです。

庭の片隅で、ベランダのコーナーで、

愛情を込めてときどき水をあげればきっと春には芽を出してくれます。

左がコナラ、右がウバメガシ、

竹ポットが要る方はいつでもご用意できます。

今年の秋にドングリを拾ったらぜひ挑戦してみてください。

2023年04月22日

里山の風景が

美しい!

さりげなく、でも丁寧に手を入れられた木々

自然の樹形を生かして過度に剪定しない

この山主のセンスがいい

このピンクの強いツツジはオンツツジの一種だろうか

風景をじゃましない

道

余計なものが無いので木々が引き立っている

あるがままに

山道を走っていると美しい景色に出会うことがしばしば

特に今はグリーンのグラデーションに

花色が入っている

(TM)

さりげなく、でも丁寧に手を入れられた木々

自然の樹形を生かして過度に剪定しない

この山主のセンスがいい

このピンクの強いツツジはオンツツジの一種だろうか

風景をじゃましない

道

余計なものが無いので木々が引き立っている

あるがままに

山道を走っていると美しい景色に出会うことがしばしば

特に今はグリーンのグラデーションに

花色が入っている

(TM)

2023年04月05日

ご活躍中の青木さん

木工教室「癒楽木」を主催する青木さんからは、教えられることが多い。

なにより、木の工作に取り組む姿勢と、それを伝える発信力がいい!

会の活動でも一翼を担っています。

ますますのご活躍を

なにより、木の工作に取り組む姿勢と、それを伝える発信力がいい!

会の活動でも一翼を担っています。

ますますのご活躍を

2023年03月28日

里山に春が来た、今日は

4/2(日)に開催予定のフォレストマッチング「GODAの森」の下見です。

ポッ・・・ポッ・・・と山肌に点在するヤマザクラは、

まるで乙女が頬を染めたよう!

当日も晴れるといいなあ、

なにしろ150人が集うって言うではありませんか。

ちょっと気が引き締まります。

楽しく愉快に森づくり、

ぼくたちも精一杯お手伝いをさせていただきます!

(TM)

ポッ・・・ポッ・・・と山肌に点在するヤマザクラは、

まるで乙女が頬を染めたよう!

当日も晴れるといいなあ、

なにしろ150人が集うって言うではありませんか。

ちょっと気が引き締まります。

楽しく愉快に森づくり、

ぼくたちも精一杯お手伝いをさせていただきます!

(TM)

2023年03月13日

ふとした縁で・・・

森、里山とゆるーく関わっていることを少々。

高知県香南市赤岡町で、旧商家を修繕している活動「すてきなまち・赤岡プロジェクト」というものがあります。

各地で実施されている古民家再生事業のようなもの。

取壊される運命だった商家を保存したいという地元住民、行政の働きでコツコツと修繕作業が進んでいます。

昨年来ふとした縁でこの作業に参加するようになりました。

大工仕事などできもしない私は、葺き替える瓦(近郊で集めてきた使い古しの瓦)を選別、洗浄したり、掃除や物の移動といった体力勝負の雑用を何とかこなしています。

建築や都市整備などが専門の高知高専の先生をリーダーに、高専、高校の学生、建築関連業者、地元住民、ボランティアなどが各自のできる事で活動です。

スクラップ&ビルドで地域・経済活性化ってどうよ?て言われることも少なくないようですが・・・。

建物や衣服などをリノベーション、リサイクルして新たな価値をみいだしている例もよく見聞きするようになりました。

資源を無駄にしない、文化的価値を大切にして維持管理するって、経済的、労力的にも大変で理想だけでは難しいものです。

でも、こうした修繕作業のワークショップを体験していると、建物が目に見えてよみがえっていることを実感できますね。

こころが洗われる気さえもします。

今回の作業には、高知県いの町へワーキングホリデーで来ている外国人が10名ほど来られていました。

伝統工芸の土佐和紙も、従事者の数が高齢化などもあり年々減少しているようで、材となる「こうぞ」の育成にも影響が出ているとか。

そこで、国内外から何とかマンパワーを得ようと、宿、食事などを提供するサービスで人を呼び込もうとしているみたいです。

今回の赤岡プロジェクト参加はアトラクションのようなものだったんでしょうね。

流れのままに身を任すことは容易いことで、抗うことは辛いものです。

目的が明瞭で、肌で体感できる行為によって物事が変化していくことは楽しいもので、汗をかく甲斐があるというもの。

それによって人が笑顔になるならなおさらですね。

収納道具入れも廃材利用で作製しています。

そうそう、香川県でも丹下健三氏設計の県立体育館が取り壊される予定なんですが、どうなるんでしょうかね。

S.S

高知県香南市赤岡町で、旧商家を修繕している活動「すてきなまち・赤岡プロジェクト」というものがあります。

各地で実施されている古民家再生事業のようなもの。

取壊される運命だった商家を保存したいという地元住民、行政の働きでコツコツと修繕作業が進んでいます。

昨年来ふとした縁でこの作業に参加するようになりました。

大工仕事などできもしない私は、葺き替える瓦(近郊で集めてきた使い古しの瓦)を選別、洗浄したり、掃除や物の移動といった体力勝負の雑用を何とかこなしています。

建築や都市整備などが専門の高知高専の先生をリーダーに、高専、高校の学生、建築関連業者、地元住民、ボランティアなどが各自のできる事で活動です。

スクラップ&ビルドで地域・経済活性化ってどうよ?て言われることも少なくないようですが・・・。

建物や衣服などをリノベーション、リサイクルして新たな価値をみいだしている例もよく見聞きするようになりました。

資源を無駄にしない、文化的価値を大切にして維持管理するって、経済的、労力的にも大変で理想だけでは難しいものです。

でも、こうした修繕作業のワークショップを体験していると、建物が目に見えてよみがえっていることを実感できますね。

こころが洗われる気さえもします。

今回の作業には、高知県いの町へワーキングホリデーで来ている外国人が10名ほど来られていました。

伝統工芸の土佐和紙も、従事者の数が高齢化などもあり年々減少しているようで、材となる「こうぞ」の育成にも影響が出ているとか。

そこで、国内外から何とかマンパワーを得ようと、宿、食事などを提供するサービスで人を呼び込もうとしているみたいです。

今回の赤岡プロジェクト参加はアトラクションのようなものだったんでしょうね。

流れのままに身を任すことは容易いことで、抗うことは辛いものです。

目的が明瞭で、肌で体感できる行為によって物事が変化していくことは楽しいもので、汗をかく甲斐があるというもの。

それによって人が笑顔になるならなおさらですね。

収納道具入れも廃材利用で作製しています。

そうそう、香川県でも丹下健三氏設計の県立体育館が取り壊される予定なんですが、どうなるんでしょうかね。

S.S

2023年03月10日

林業普及指導事業発表会聴講

3月9日、森林センターで開催された「令和4年度香川県林業普及指導事業発表会」なる会の聴講に参加。

この森林センターは、かつて放置竹林整備で作業活動(バイト的)した現場の近くにある施設なんですが、初めて訪れました。

発表会のテーマは

・森林整備担い手育成、確保対策の取組み

・未利用樹種の活用に向けた取組み

・漆植栽の取組み

・「寶の山プロジェクト」(ナラ枯れ、広葉樹材利用の取組み)

以上の取組みについて、担当部署、林業事務所から研究&活動状況が発表し、最後に講評がなされるといった次第でした。

林業従事者の激減は周知のことですが、どうにもこうにも止まらない現状のようですね。

森林環境譲与税なるものを活用し、県内の自治体や事業者が連携して林業従事者を確保・育成する取組は全国的にも実施されていることで、香川県内においてもうまく機能していけばいいんだけど・・・なにせ面積は狭小で林業自体が盛んとは言えない当県だけに。

何よりも税金(血税)を使うんですからねえ。

漆芸で有名だと思っていた香川県。その原料となるウルシの国内生産が国内消費量の5%というのにはビックリ!

漆造林活動は始まっているとのことですが、これも明るい未来が開ければと感じました。

建築資材となるスギやヒノキと違って広葉樹の利活用が進まない中で、そうした材を木製品や薪炭などとして利用促進に努めるといった

取組みも今後も試行錯誤を繰り返して続いていくんだろうなあ・・・。

林業や森林里山環境についての知識・技術・経験も皆無に等しいわが身としてコメントするのははばかれることなんですが・・・

全国で展開されている林業・森林の取組みは様々でどこも手探り状態で経験を重ねていますね。

問題点の改善、新技術の開発といっても、相手が自然で、しかも樹木となると成果を検証するのに数年いや数十年単位となります。

農作物の品種改良や技術革新のようにはいきませんよね・・・。

樹木だけでなく動植物は、それぞれの地域で、地盤、地形、気候などが異なり、あそこでうまくやれたからうちでも・・・ということにはなりませんよね。

世の中、ボーダレス、グローバル化などにシフトされていてガラパゴス化はどちらかというと否定的に捉えられがち。

でも林業や自然はその地の特性を大いに利用しなくちゃいけないだろうし、否、そうじゃないと逆に自然に逆らうといったことになると思いますね。

そこにあるものに光を当てる、そこにあるものを使用させてもらって利活用につなげていく・・・そうした原点や地道なことがやはり大切なんだとつくづく感じました。

それと、獣害と称されるイノシシ、シカなど(サルの被害もありますよね)の野生動物との関わりにとって、林業の担い手の役割は重要になってますね。

会場を見回しての素直な感想として、聴講者は山仕事のベテランである高齢者(失礼)の方がほとんどだったような。

こうした会にこそ若い人材が仕事を休んでも(休業手当は支給してね)来なくちゃいけないと思うのですが・・・。

でも、質疑応答の時間、ベテランの方々が積極的に発言されていた姿には心の中で頼もしさを覚えました。

S.S

この森林センターは、かつて放置竹林整備で作業活動(バイト的)した現場の近くにある施設なんですが、初めて訪れました。

発表会のテーマは

・森林整備担い手育成、確保対策の取組み

・未利用樹種の活用に向けた取組み

・漆植栽の取組み

・「寶の山プロジェクト」(ナラ枯れ、広葉樹材利用の取組み)

以上の取組みについて、担当部署、林業事務所から研究&活動状況が発表し、最後に講評がなされるといった次第でした。

林業従事者の激減は周知のことですが、どうにもこうにも止まらない現状のようですね。

森林環境譲与税なるものを活用し、県内の自治体や事業者が連携して林業従事者を確保・育成する取組は全国的にも実施されていることで、香川県内においてもうまく機能していけばいいんだけど・・・なにせ面積は狭小で林業自体が盛んとは言えない当県だけに。

何よりも税金(血税)を使うんですからねえ。

漆芸で有名だと思っていた香川県。その原料となるウルシの国内生産が国内消費量の5%というのにはビックリ!

漆造林活動は始まっているとのことですが、これも明るい未来が開ければと感じました。

建築資材となるスギやヒノキと違って広葉樹の利活用が進まない中で、そうした材を木製品や薪炭などとして利用促進に努めるといった

取組みも今後も試行錯誤を繰り返して続いていくんだろうなあ・・・。

林業や森林里山環境についての知識・技術・経験も皆無に等しいわが身としてコメントするのははばかれることなんですが・・・

全国で展開されている林業・森林の取組みは様々でどこも手探り状態で経験を重ねていますね。

問題点の改善、新技術の開発といっても、相手が自然で、しかも樹木となると成果を検証するのに数年いや数十年単位となります。

農作物の品種改良や技術革新のようにはいきませんよね・・・。

樹木だけでなく動植物は、それぞれの地域で、地盤、地形、気候などが異なり、あそこでうまくやれたからうちでも・・・ということにはなりませんよね。

世の中、ボーダレス、グローバル化などにシフトされていてガラパゴス化はどちらかというと否定的に捉えられがち。

でも林業や自然はその地の特性を大いに利用しなくちゃいけないだろうし、否、そうじゃないと逆に自然に逆らうといったことになると思いますね。

そこにあるものに光を当てる、そこにあるものを使用させてもらって利活用につなげていく・・・そうした原点や地道なことがやはり大切なんだとつくづく感じました。

それと、獣害と称されるイノシシ、シカなど(サルの被害もありますよね)の野生動物との関わりにとって、林業の担い手の役割は重要になってますね。

会場を見回しての素直な感想として、聴講者は山仕事のベテランである高齢者(失礼)の方がほとんどだったような。

こうした会にこそ若い人材が仕事を休んでも(休業手当は支給してね)来なくちゃいけないと思うのですが・・・。

でも、質疑応答の時間、ベテランの方々が積極的に発言されていた姿には心の中で頼もしさを覚えました。

S.S

2023年03月08日

ヒノキの森に春がきました!

ちょっと寒い朝でしたが

ヒノキの森は春の空気がただよっていました

今年最後のみどりの学校は琴南の森でシイタケの菌打ち体験です

ちょっとウキウキ

後ろのほだ木にはかわいいシイタケが出ています

今日の参加者はとてもラッキー

シイタケの収穫体験とお土産付きですから

なんかもう

みんな一生懸命

それが楽しいんです!

今日打ったシイタケ菌は再来年の秋から冬に出ます

またお会いしましょう

ヒノキの森は春の空気がただよっていました

今年最後のみどりの学校は琴南の森でシイタケの菌打ち体験です

ちょっとウキウキ

後ろのほだ木にはかわいいシイタケが出ています

今日の参加者はとてもラッキー

シイタケの収穫体験とお土産付きですから

なんかもう

みんな一生懸命

それが楽しいんです!

今日打ったシイタケ菌は再来年の秋から冬に出ます

またお会いしましょう

2023年02月25日

ベクトルを変えてみる

長くやっていると

制度疲労とマンネリ化は避けられない

ちょっと変えてみる

すると

そこに違う何かが生まれる

同じことの繰り返しは退屈だし時間の無駄かもしれない

2023年度は変化を期待しよう!

楽しく

愉快にね

(TM)

制度疲労とマンネリ化は避けられない

ちょっと変えてみる

すると

そこに違う何かが生まれる

同じことの繰り返しは退屈だし時間の無駄かもしれない

2023年度は変化を期待しよう!

楽しく

愉快にね

(TM)