2024年05月19日

2024 森の音楽会

5月18日、琴南の森にてVol3‘‘森の音楽会‘‘開催。

天候にも恵まれ、たくさんの方においでいただきました。

来場者の方々へは「ありがとうございます」の感謝、感謝の言葉しかありません。

天候にも恵まれ、たくさんの方においでいただきました。

来場者の方々へは「ありがとうございます」の感謝、感謝の言葉しかありません。

音楽会は‘‘MAJYORIN‘‘さんの弾き語りで幕開け

伸びある歌声がヒノキの森に響きわたります

伸びある歌声がヒノキの森に響きわたります

続いてフォレスターズかがわ会員の‘‘イーさん‘‘と‘‘ハーさん‘‘がギター&ハーモニカで熱唱です

熱唱と言っても優しいお二人の人柄を映し出すかのような純朴な歌唱っと言った方がいいのかも

マイクをとおさない生の歌声には身を傾けてしまいます

熱唱と言っても優しいお二人の人柄を映し出すかのような純朴な歌唱っと言った方がいいのかも

マイクをとおさない生の歌声には身を傾けてしまいます

そして、ジプシー・ジャズ(フランス語で「ジャズ・マヌーシュ」)の演奏がはじまります。

この音楽は、旅をしながら生活するジプシー(ロマ)の音楽とスウィング・ジャズが融合したものだそう。

キャラバン旅でのキャンプ地で楽しまれた音楽ということはアウトドアにピッタリと思うんですね。

奏者はベーシストの‘‘MINAGI‘‘さん(コントラバス)とバンド‘‘Hot Club Of Okayama‘‘(ギター&ヴァイオリン)

この音楽は、旅をしながら生活するジプシー(ロマ)の音楽とスウィング・ジャズが融合したものだそう。

キャラバン旅でのキャンプ地で楽しまれた音楽ということはアウトドアにピッタリと思うんですね。

奏者はベーシストの‘‘MINAGI‘‘さん(コントラバス)とバンド‘‘Hot Club Of Okayama‘‘(ギター&ヴァイオリン)

定番のジプシー・ジャズの楽曲と耳馴染みスタンダードナンバーを

時に‘‘MAJYORIN‘‘のヴォーカルセッションを交えながら奏でられます。

ギター、ヴァイオリン、コントラバスは木製楽器。

木から生まれた楽器から奏でられる音が生まれ故郷の樹々に帰ってゆくようです。

森という舞台にはこうした音楽がとても似合うというか、共鳴しているというか・・・そんなふうに思えてなりません。

木から生まれた楽器から奏でられる音が生まれ故郷の樹々に帰ってゆくようです。

森という舞台にはこうした音楽がとても似合うというか、共鳴しているというか・・・そんなふうに思えてなりません。

森が多様性を有しているというのなら

その森の利活用もさまざまであっていいものと思えます。

こうして森に足を運んでくれた方々がさらに森に心を足を向けてくれればいいと

密かに願っています。

音楽と共に皆の思いが森に溶け込むことを・・・

そうそう、一昨年の音楽会に親子で参加していただいた方の娘さんが音楽会のあとヴァイオリンを習っているとの話を伺いました。

ちょっとうれしい気持ちになりました。

ちょっとうれしい気持ちになりました。

S.S

2024年05月01日

木の誕生はドングリから

おびただしい数のドングリを地上に落していたのは、

畑の片隅で空間を占有しているウバメガシ。

生垣に密植されると大きくなるのは大変だけれど、

一本立ちだと堂々たるもんです。

拾った一個が竹ポットの中から芽を出して若葉を付けました。(TM)

2024年04月06日

2024年03月31日

肌感覚

とでも言いましょうか、長年生きていると気温の具合で「そろそろだな」っていうのが分かります。出ていましたね、いいいよこれから本格的にワラビ採りのシーズンです。

まだ出始めなので少量です。

琴南の森のサクラは元気がありません。

テングス病がきてずいぶん経ち、もう樹勢も無く伐りどきでしょうか。

もうすぐ2024年度のステージが始まる琴南の森

まだ出始めなので少量です。

琴南の森のサクラは元気がありません。

テングス病がきてずいぶん経ち、もう樹勢も無く伐りどきでしょうか。

もうすぐ2024年度のステージが始まる琴南の森

2024年03月11日

講演会&ワークショップ

3月の序盤戦が終わりましたが陽射しの強さとは違って少し寒い感じがする今日この頃・・・。

2月が暖冬気味だったからなのか、この気候の変化に身体がついていけてないような。

昨日は快晴で絶好のアウトドア日和でしたが高知県いの町で開催されたワークショップと講演会に参加しました。

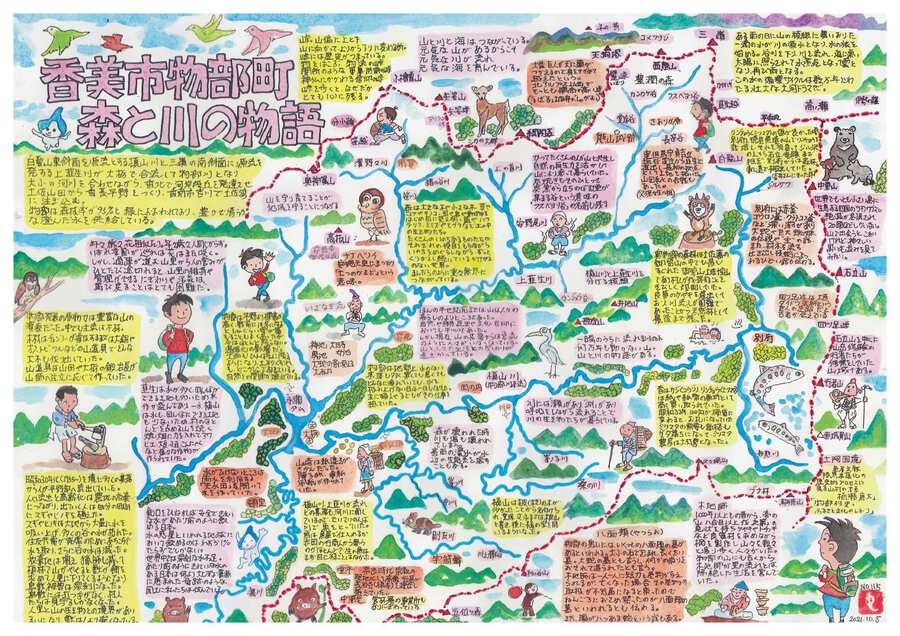

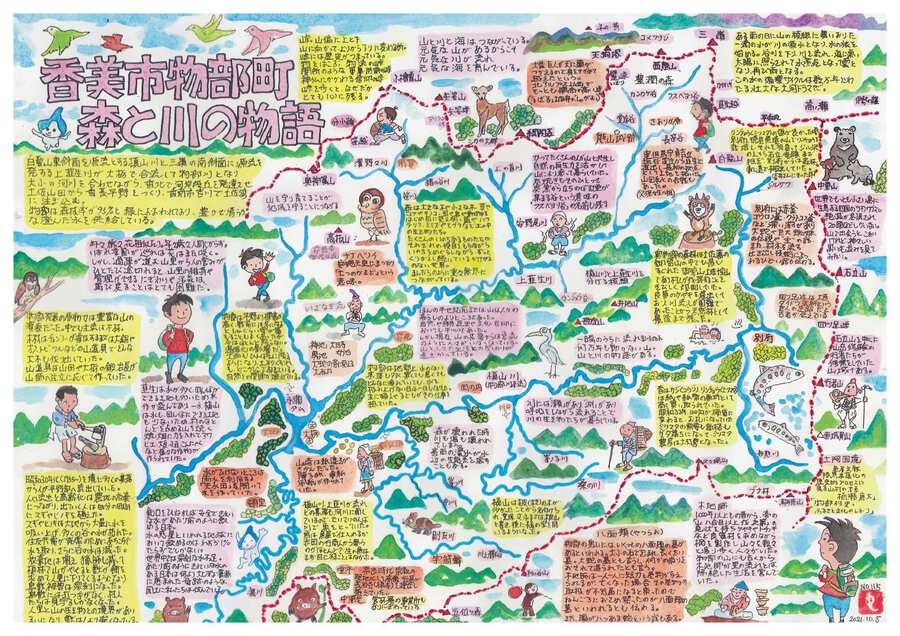

各地の山々や暮らしにまつわる伝承なども記載されたイラストマップは、時代とともに忘れ去られていく地方の姿を後世に残すためにも貴重な財産となるのではないかと思います。

会場に来られていた方々もうなずいたり感嘆の声を出しながら見入り聴き入っていた様子でした。

森下さんの「たんね歩記」は前にも記しましたが、当会HPのトップの下部にある「四国森林管理局」をポチっと押していただければ、そこからのぞきに行くことができます。

講演会に先立ち、高知中部森林管理署の方が鹿の食害について危機感を持って活動されている話もありました。

会場内にも鹿による食害に関するパネル展示もされていましたので、山間部が少なく、鹿による食害について

実感が乏しい香川県民として改めて生きものたちとのかかわり方について考えさせられました。

2月が暖冬気味だったからなのか、この気候の変化に身体がついていけてないような。

昨日は快晴で絶好のアウトドア日和でしたが高知県いの町で開催されたワークショップと講演会に参加しました。

午前のワークショップは、ヒノキの間伐や枝打ちで生じた材で恐竜や動物などの模型を作るというものでした。

材料は恐竜や動物の種類ごとにそれぞれパーツごとに加工処理されたものです。

作者の高芝工房の方は、図鑑などで対象となる恐竜や動物を見て体の部位ごとにパーツを作っているそう。

パーツの製作には、鋸、ドリル、電動鋸等を使っているとのことで、精密工作機械は使っていないようです。

見本として展示された作品から好みの恐竜若しくは動物の種類を選び、そのパーツが入ったパックを500円/1パックで購入し、作製します。

パーツはアルミ線材で繋ぎます。木工ボンドはほとんど使用しないでいいくらい。

大人、子供に関わらず誰にでも簡単な作業で作ることが出来ます。

精密な工作機械を使わず、森に落ちている小枝や葉っぱを使っての可愛いものづくりもありますが、

ヒノキのいわゆる端材を少し加工していろんな工作ができるのは面白いと改めて思いました。

恐竜や動物の種類ごとにパッケージされているものですから本当に簡単です。

パーツの加工・製作も要領さえ掴めればなんとかできるかなって思うほどでしたね。

恐竜や動物の種類ごとにパッケージされているものですから本当に簡単です。

パーツの加工・製作も要領さえ掴めればなんとかできるかなって思うほどでしたね。

なんと言っても子供が楽しそうでした。

私は今回、恐竜3体を作ってみましたが、他の動物たちも面白そうでしたね。

午後の講演会は、高知中部森林管理署の森下首席森林官の山や自然の動植物に関する楽しいお話です。

森下さんが描かれている「たんね歩記」のイラストマップや、実際に登山された時の風景写真なども

スライド写真で映し出されていてとても魅力的な講演でした。

各地の山々や暮らしにまつわる伝承なども記載されたイラストマップは、時代とともに忘れ去られていく地方の姿を後世に残すためにも貴重な財産となるのではないかと思います。

会場に来られていた方々もうなずいたり感嘆の声を出しながら見入り聴き入っていた様子でした。

森下さんの「たんね歩記」は前にも記しましたが、当会HPのトップの下部にある「四国森林管理局」をポチっと押していただければ、そこからのぞきに行くことができます。

講演会に先立ち、高知中部森林管理署の方が鹿の食害について危機感を持って活動されている話もありました。

会場内にも鹿による食害に関するパネル展示もされていましたので、山間部が少なく、鹿による食害について

実感が乏しい香川県民として改めて生きものたちとのかかわり方について考えさせられました。

また、天然林、人工林に関わらず人の手が入ることの重要性を語られていましたが、私もそう思いますね。

但し、人が自然界を手なずけよう、差配しようなどと考えることは論外なことかとも思います。

でも依然としてピラミッドの頂点が人間であるとの意識を潜在的に人が持っているような気も捨てきれません。

S.S

2024年02月21日

菜種梅雨でしょうか

このところずーっとスッキリしないお天気が続いています。

気温は春を越え初夏の気配のような日も・・・。

晴れ⇒雨⇒曇り⇒晴れが一日の中で目まぐるしく回っているようです。

明後日23日は、放置竹林整備中のフィールドで竹を主人公にした「竹炊飯」、「竹工作」なんかのイベントを行う予定。

参加される方の中には、野外活動、アウトドア遊びなどのビギナー風の方もおられます。

フィールドの状態が悪かったり、途中で雨に降られたりすると、せっかくの楽しさを味わってもらえなくなるでは?

と、不安な気持ちになってます。

果たしてイベント開催できるのか?当日までお空のご機嫌伺いが続きます。

来月、こんなイベントがあるよってお知らせが届きました。

講演会とワークショップのご案内。

講演会は面白いのに違いないし、ワークショップにも興味が湧きます。

参加申込しましたので今から楽しみです。

気温は春を越え初夏の気配のような日も・・・。

晴れ⇒雨⇒曇り⇒晴れが一日の中で目まぐるしく回っているようです。

明後日23日は、放置竹林整備中のフィールドで竹を主人公にした「竹炊飯」、「竹工作」なんかのイベントを行う予定。

参加される方の中には、野外活動、アウトドア遊びなどのビギナー風の方もおられます。

フィールドの状態が悪かったり、途中で雨に降られたりすると、せっかくの楽しさを味わってもらえなくなるでは?

と、不安な気持ちになってます。

果たしてイベント開催できるのか?当日までお空のご機嫌伺いが続きます。

来月、こんなイベントがあるよってお知らせが届きました。

講演会とワークショップのご案内。

講演会は面白いのに違いないし、ワークショップにも興味が湧きます。

参加申込しましたので今から楽しみです。

講師の森下さんは「たんね歩記」という楽しい登山マップを描いている方。

当会ホームページ下部にあるリンク先「四国森林管理局」をポチっと押して訪問すれば

森下さんの「たんね歩記」に出会えます。

こうした屋内イベントなら天候に関係ないので安心だあ~って、雨空を眺めながら腕を組んでいます。

S.S

S.S

2024年02月09日

高知からの春風

立春すぎとはいえ、まだまだ寒い日々。おまけにここ数日はなんだかはっきりしない天候でした。

そして今日(2月9日)、高知から「はるかぜ」が吹いてきました。

その「はるかぜ」とは、「春野フレッシュミズ」、農業従事している(そうでない方も)高知JA女性部のグループの方々。

晴れ渡る青空の下、高知からサンメッセ香川のイベント会場においでくださいました。

その目的は?

自然素材のツヅラフジを使ったリースづくりの研修のためです。

春野フレッシュミズさんはJAをよりどころとして、暮らしや地域貢献、食などについて様々な活動をしているそう。

そしてその一環ととして企画したのが芋づるを使ったリースづくり。

リース作りを調べていく過程で知ったのが、フォレスターズかがわ会員で自然素材を使った創作活動をしているSさんのこと。

そうした経緯で私共の会にリース作りの講習依頼をされたのです。

芋づるの材料は時期的に入手できなかったので今回は代替としてツヅラフジを素材にした講習内容になりました。

春野フレッシュミズの皆さんは笑顔で終始和やかなムードで講習は進みました。

最初は、慣れない蔓に戸惑ったようでしたが、日頃農作業に携わっているからなのか、皆さん次第に要領を得ながら

手際よく蔓を編んでいきます。先ず一つを作り、二つ目を作る際には、形や大きさを調整しながらきれいに編み上げられる

ようになったようでした。

器用さ、センスの良さが光っていましたね!。

講師役のSさんは9名の受講者の方々ににこやかに対応・指導されていて、材料収集から講習に際してのご苦労も

喜びに変えられたのではないかと見ていてそう感じました。

最後は、蔓を素材にしたリースの飾りつけ、麦わらを使ったホタル籠作りの例などを講師Sさんが紹介して会を終了しました。

限られた時間ではありましたが、質疑応答や雑談会話などもスパイスにしつつ、ものづくりの一端を体験していただけたのではないかと思います。

フレッシュミズ様は地元地域の活性化を担っているところもあり、その活動ツールを求め、いろんなことに挑戦し、活用しようとしているようです。

まさに、ミッション!パッション!アクション!を体現しているような感じです。

「地域興し」、「活性化」って言葉はあまり好みではありませんが、各地でそれぞれの考えや思いでいろいろな活動をされている方がたくさんいます。そうした方々と交流し、その思いに触れることは双方が刺激となり、一歩前進するような気がして本当に大切なことだと感じています。

「春野フレッシュミズ」というネーミングから「春の新鮮な瑞々しさ」という語感通りの印象を強く持ちました。

フレッシュミズの皆さん、明るい笑顔でますますご活躍してくださいね!

S.S

そして今日(2月9日)、高知から「はるかぜ」が吹いてきました。

その「はるかぜ」とは、「春野フレッシュミズ」、農業従事している(そうでない方も)高知JA女性部のグループの方々。

晴れ渡る青空の下、高知からサンメッセ香川のイベント会場においでくださいました。

その目的は?

自然素材のツヅラフジを使ったリースづくりの研修のためです。

春野フレッシュミズさんはJAをよりどころとして、暮らしや地域貢献、食などについて様々な活動をしているそう。

そしてその一環ととして企画したのが芋づるを使ったリースづくり。

リース作りを調べていく過程で知ったのが、フォレスターズかがわ会員で自然素材を使った創作活動をしているSさんのこと。

そうした経緯で私共の会にリース作りの講習依頼をされたのです。

芋づるの材料は時期的に入手できなかったので今回は代替としてツヅラフジを素材にした講習内容になりました。

春野フレッシュミズの皆さんは笑顔で終始和やかなムードで講習は進みました。

最初は、慣れない蔓に戸惑ったようでしたが、日頃農作業に携わっているからなのか、皆さん次第に要領を得ながら

手際よく蔓を編んでいきます。先ず一つを作り、二つ目を作る際には、形や大きさを調整しながらきれいに編み上げられる

ようになったようでした。

器用さ、センスの良さが光っていましたね!。

講師役のSさんは9名の受講者の方々ににこやかに対応・指導されていて、材料収集から講習に際してのご苦労も

喜びに変えられたのではないかと見ていてそう感じました。

最後は、蔓を素材にしたリースの飾りつけ、麦わらを使ったホタル籠作りの例などを講師Sさんが紹介して会を終了しました。

限られた時間ではありましたが、質疑応答や雑談会話などもスパイスにしつつ、ものづくりの一端を体験していただけたのではないかと思います。

フレッシュミズ様は地元地域の活性化を担っているところもあり、その活動ツールを求め、いろんなことに挑戦し、活用しようとしているようです。

まさに、ミッション!パッション!アクション!を体現しているような感じです。

「地域興し」、「活性化」って言葉はあまり好みではありませんが、各地でそれぞれの考えや思いでいろいろな活動をされている方がたくさんいます。そうした方々と交流し、その思いに触れることは双方が刺激となり、一歩前進するような気がして本当に大切なことだと感じています。

「春野フレッシュミズ」というネーミングから「春の新鮮な瑞々しさ」という語感通りの印象を強く持ちました。

フレッシュミズの皆さん、明るい笑顔でますますご活躍してくださいね!

S.S

2024年02月04日

香川県みどりの学校

山や森に関するイベントを年に十数回、

それは日々の暮らしのなかに自然を感じてもらうこと。

むずかしいことはさて置いて、興味の素材を見つけてくれるといいかなと思っています。

子供も大人もご縁あって集った人たちの、

笑顔にふれるとやったかいがあったというものです。

そんな場を提供してこれまでやってきました。

これからもね。(TM)

それは日々の暮らしのなかに自然を感じてもらうこと。

むずかしいことはさて置いて、興味の素材を見つけてくれるといいかなと思っています。

子供も大人もご縁あって集った人たちの、

笑顔にふれるとやったかいがあったというものです。

そんな場を提供してこれまでやってきました。

これからもね。(TM)

2024年01月26日

国分寺南幼稚園さんで里山プロジェクト

国分寺南幼稚園さんへ森のお話に行ってきました。

かわいい園児たちが真剣にお話を聞いてくれました。

森のお話 このひのきは何歳くらい?

大きくなって窮屈になってきたらどうしよう? お引越ししたらいい!

子どものまっすぐな言葉に、胸キュンです。

輪切りを合わせると何かが見えてくるね。

世界に1つだけの楽器、ヒノッキン体験。優しい音がするね。

園長先生が、早速、玄関先に飾ってくれました。

どうもありがとうございました。

(S.A)

かわいい園児たちが真剣にお話を聞いてくれました。

森のお話 このひのきは何歳くらい?

大きくなって窮屈になってきたらどうしよう? お引越ししたらいい!

子どものまっすぐな言葉に、胸キュンです。

輪切りを合わせると何かが見えてくるね。

世界に1つだけの楽器、ヒノッキン体験。優しい音がするね。

園長先生が、早速、玄関先に飾ってくれました。

どうもありがとうございました。

(S.A)

2024年01月19日

未来をみつめ今を生きる

「きれいな空気、きれいな水、きれいな景色」田中政晴さんの3Kだ。こんな幸せなことはないと田中さんは言う。林業は3K(きつい、汚い、危険)とは決して言わない。山仕事は自己を磨く誇り高き仕事と捉える、ここに田中政晴さんの神髄があるようだ。昨日香川県林業普及協会の会で田中さんのお話を聴く機会があり、蓄積された林業経験からこぼれ落ちる珠玉の言葉の数々が共感とともに、得も言われぬ幸福感が満ちてくるのを感じたのだ。「木が好きであること、山が好きであること、これがないと続かない」当たり前のことを田中さんが語ると腑に落ちる。探求心と行動力が止まない90代、かがわ林家の支柱である。(TM)

写真は2009.7.22田中さんの山を案内してもらった時のもの

写真は2009.7.22田中さんの山を案内してもらった時のもの

2024年01月04日

木

昨年末観た映画「PERFECT DAYS」。

カンヌ映画祭で俳優役所広司さんが主演男優賞を取った映画。

都内公園にある公衆用トイレ清掃員の男性の日々を淡々と綴った作品。

昔「清貧」という言葉をよく耳にしましたが、無駄のない規則的な暮らしぶりと能の所作にも通じるような清掃姿。

カセットテープで聴く音楽と晩酌、そして古書店で購入した本を読むことが趣味の主人公。

仕事の合間に公園の樹木の木漏れ日や木々のゆらぎをモノクロのフィルムカメラに収める姿にも惹かれます。

観賞後背筋がピンと伸びる清々しさ、潔さも覚えました。

作品の中で主人公が古書店で購入し読んでいた本、幸田文著「木」が気にかかり私も文庫本を早速購入し、

年末から年始にかけて読んでみました。

題名のとおり「えぞ松」「ひのき」「杉」など木にまつわる話が15編収められています。

いずれの編も素敵です。

「八月の檜は、意気たかい姿をしている・・・」で始まる「ひのき」の編は、琴南の森で「ひのき」に関わる身としては感じ入るばかり。

「たての木 よこの木」の編では、宮大工故西岡棟梁の話しが出てきます。

「立木は立木の生き方、材は材の生き方がある・・・」というようなエピソードが。

昨年末、建築を専攻する高校生に樹木のこと、建築材のことなどについての現地講習会が当会の活動地である琴南の森で開催されましたが、

その時のことなどが頭の中に浮かびました。

とても良質な随筆でしたので、木に関わる人には是非ご一読をお薦めします。

木のあり様と人のあり様とは全く相通じるものがあることは間違いないので、樹々に直接関わらない方も・・・。

ずいぶん昔に読んだ西岡常一さんの本も再読してみることにしました。

木や森などに携わる活動をしているのですが、樹木などの知識や経験は元より、山川草木など知らないことばかり。

今年は丁寧な暮らし方というか時間の過ごし方をして僅かでも知見を積みたいと思います。

自然の猛威を見せつけられて始まった年で、時間の経過と共に甚大な被害がわかってきます。

何事にも謙虚で、心と体を引き締めて過ごしたいです。

S.S

カンヌ映画祭で俳優役所広司さんが主演男優賞を取った映画。

都内公園にある公衆用トイレ清掃員の男性の日々を淡々と綴った作品。

昔「清貧」という言葉をよく耳にしましたが、無駄のない規則的な暮らしぶりと能の所作にも通じるような清掃姿。

カセットテープで聴く音楽と晩酌、そして古書店で購入した本を読むことが趣味の主人公。

仕事の合間に公園の樹木の木漏れ日や木々のゆらぎをモノクロのフィルムカメラに収める姿にも惹かれます。

観賞後背筋がピンと伸びる清々しさ、潔さも覚えました。

作品の中で主人公が古書店で購入し読んでいた本、幸田文著「木」が気にかかり私も文庫本を早速購入し、

年末から年始にかけて読んでみました。

題名のとおり「えぞ松」「ひのき」「杉」など木にまつわる話が15編収められています。

いずれの編も素敵です。

「八月の檜は、意気たかい姿をしている・・・」で始まる「ひのき」の編は、琴南の森で「ひのき」に関わる身としては感じ入るばかり。

「たての木 よこの木」の編では、宮大工故西岡棟梁の話しが出てきます。

「立木は立木の生き方、材は材の生き方がある・・・」というようなエピソードが。

昨年末、建築を専攻する高校生に樹木のこと、建築材のことなどについての現地講習会が当会の活動地である琴南の森で開催されましたが、

その時のことなどが頭の中に浮かびました。

とても良質な随筆でしたので、木に関わる人には是非ご一読をお薦めします。

木のあり様と人のあり様とは全く相通じるものがあることは間違いないので、樹々に直接関わらない方も・・・。

ずいぶん昔に読んだ西岡常一さんの本も再読してみることにしました。

木や森などに携わる活動をしているのですが、樹木などの知識や経験は元より、山川草木など知らないことばかり。

今年は丁寧な暮らし方というか時間の過ごし方をして僅かでも知見を積みたいと思います。

自然の猛威を見せつけられて始まった年で、時間の経過と共に甚大な被害がわかってきます。

何事にも謙虚で、心と体を引き締めて過ごしたいです。

S.S

2023年12月29日

森に関わるということ

とはどういうことなのでしょうか?年の境目になると色々と想いがめぐり、日常的に濃密な関係をもっていると、森が暮らしの中に溶け込んでいます。時には目線を移して客観的に見ようとしますがそれもあまり意味のあるように思えません。精神性であったり、物質的利益であったり、環境の保全であったりと、ありとあらゆることがらがない交ぜになって身体エネルギーが森に投下されている、きっとそのようなことなのでしょう。この森は実に多くの人々が集い樹々と感応を求めてきました。樹々は成長してずいぶん太く長くなりましが、我々人間の成長やいかに・・・2024年へ森との関係性をこれからも紡いでいきたいと思います。(TM)

2023年11月18日

一本の木から

皆さんの手の上にある木。この木は何の木かな?匂いを嗅いでごらん、輪を数えると木の歳がわかるよ。同じ種類の木だけど一本一本個性があって、やさしい木、がんばっている木、強い木、思いやりのある木、どの木も大地から水や栄養を吸いあげて大きくなっているんだ。「なあ~んだ、ぼくたちと同じじゃないか」そうだね、人も木も大地に育ち、太陽の恵みを受けて大きくなっていますね。

今日は森の中から少し分けてもらって、皆さんのところに持ってきたけど、山にいくとさあ、もう樹がたくさんあって、何百本、何千本、何万本と数えきれないくらいの木が育っています。その木は大きくなると伐られて、お家になったり、おもちゃになったり、お箸になったりと、いっぱいわたしたちの生活に役だってくれるんだよ、えらいね。

みなさんが描いてくれた顔、ぼくたちわたしたちの顔、見ているとみなさんの顔が浮かんできます。どうもありがとう。(木に代わってお礼を言います)この木はヒノキと言います。先生が教えてくれましたね。ヒノキのようにすくすくと大きなってください。それではさようなら。(TM)

今日は森の中から少し分けてもらって、皆さんのところに持ってきたけど、山にいくとさあ、もう樹がたくさんあって、何百本、何千本、何万本と数えきれないくらいの木が育っています。その木は大きくなると伐られて、お家になったり、おもちゃになったり、お箸になったりと、いっぱいわたしたちの生活に役だってくれるんだよ、えらいね。

みなさんが描いてくれた顔、ぼくたちわたしたちの顔、見ているとみなさんの顔が浮かんできます。どうもありがとう。(木に代わってお礼を言います)この木はヒノキと言います。先生が教えてくれましたね。ヒノキのようにすくすくと大きなってください。それではさようなら。(TM)

2023年11月06日

ギャラリーたんね。

11月の3連休が季節外れの暑さの中終わりました。

職業放棄した私にとってはカレンダーの休日マークは無縁なんですけどね。

山活動で汗を流すのは好きですが、芸術の秋を体感することも暮らしのビタミンとなりますので、ここ大事!

高知県香美市で開催されている「土佐山田あーとリンク2023」へ足を運びました。

当会でもお世話になっている雑木バードカービング作家・堀田幸生さんの作品展示会目当てです。

『木霊・森の妖精』と銘打った展示です。

展示場所は、「ギャラリー樹木の舎」という所。

ここは、国の登録有形文化財とされた明治期建造の建物で、

「聖建築研究所」hijiri-architect.comという建築事務所とギャラリーとして活用されています。

パブリックスペースとして新たな箱もの建築をするのではなく、既存の建物をリノベーションして利活用するのは魅力的です。

全国でも近年、地域おこしとして町家や古民家を再生する活動が盛んですが、ここもその一例ですね。

なんとはない玄関から建物の中へ入りますと決して広くはない土間のギャラリー空間がお出迎えしてくれます。

上部、南側のガラスからの採光が、展示された鳥の彫像を鮮やかに照らし出します。

もちろん室内に配された照明もアクセントとして鳥たちを生き生きと映し出しているようです。

奥へ進みますと小さな中庭があり思わず深呼吸したくなります。

ほどよい庭木が心地いいものです。

中庭の奥が、再びギャラリースペースとなり、建築事務所にもなっていました。

決して広くない町家だと思うのですが、中庭と採光をうまく取り入れることにより、実体以上に伸びやかな空間を感じることが出来ました。

建築素人の私も感嘆するばかり・・・。

肝心の作品ですが、樹種もクスノキ、センダン、ツバキなどなど多様で、鳥の彫像も多彩でどれも愛らしいものばかり。

作品の中には、やむを得ず伐られる運命となり、こうしてバードカービングを通して新たな命を宿すことになった経緯を

当時の新聞記事や、作者の堀田さんの説明記述でより深く知ることができる内容になっていて興味深かったですね。

枯れて処分されるようになった樹木や、諸般の事情に伐られてしまう樹木たちの情報を聞きつけるや、現地に赴き

それらの材を鳥の彫像へと変えていくために関係者と折衝する堀田さんの情熱と行動力にも驚きました。

作品を愛でるだけでなく、作品の背景を知ることは、どんなアートにも物語があるということで大切なことだと思います。

小生の時間の都合で、堀田さんとお会いすることが出来なかったのが残念でしたが、ここの建築研究所に勤務されている方と

話すことが出来たのが幸いでした。その方は、香南町で赤岡町プロジェクトを運営するメンバーの方で、私もお世話になっている方。

ご縁というものは不思議なもので、こうした縁も大事にしたいと思いますね。

フォレスターズかがわの会員で建築士のKさんが提案された建築現場で廃材とされる材の有効活用について頭を悩ませている日々。

廃材というと薪ストーブの燃料としか思いつかない私ですが、子どたちの木育等に利用できないか?DIY材料として暮らしの中に活かせないか?

いろいろ考えあぐねています。廃材アート、廃材雑貨、廃材家具など、ネットでも多数の情報が溢れていますが・・・。

それぞれに実際の利用となると問題や難点があり、知恵と工夫が必須ということで腕組みするばかりで・・・。

「廃材」という言葉にとらわれているのがいけないのかなと、そう思い始めています。

S.S

職業放棄した私にとってはカレンダーの休日マークは無縁なんですけどね。

山活動で汗を流すのは好きですが、芸術の秋を体感することも暮らしのビタミンとなりますので、ここ大事!

高知県香美市で開催されている「土佐山田あーとリンク2023」へ足を運びました。

当会でもお世話になっている雑木バードカービング作家・堀田幸生さんの作品展示会目当てです。

『木霊・森の妖精』と銘打った展示です。

展示場所は、「ギャラリー樹木の舎」という所。

ここは、国の登録有形文化財とされた明治期建造の建物で、

「聖建築研究所」hijiri-architect.comという建築事務所とギャラリーとして活用されています。

また建物の一部は、期間限定で、「まちじゅうおでかけ図書館」として市立図書館のサービスの一環としても開放されるそう。

今回は建物2階部分が図書館スペースとなっていました。

パブリックスペースとして新たな箱もの建築をするのではなく、既存の建物をリノベーションして利活用するのは魅力的です。

全国でも近年、地域おこしとして町家や古民家を再生する活動が盛んですが、ここもその一例ですね。

なんとはない玄関から建物の中へ入りますと決して広くはない土間のギャラリー空間がお出迎えしてくれます。

上部、南側のガラスからの採光が、展示された鳥の彫像を鮮やかに照らし出します。

もちろん室内に配された照明もアクセントとして鳥たちを生き生きと映し出しているようです。

奥へ進みますと小さな中庭があり思わず深呼吸したくなります。

ほどよい庭木が心地いいものです。

中庭の奥が、再びギャラリースペースとなり、建築事務所にもなっていました。

決して広くない町家だと思うのですが、中庭と採光をうまく取り入れることにより、実体以上に伸びやかな空間を感じることが出来ました。

建築素人の私も感嘆するばかり・・・。

肝心の作品ですが、樹種もクスノキ、センダン、ツバキなどなど多様で、鳥の彫像も多彩でどれも愛らしいものばかり。

作品の中には、やむを得ず伐られる運命となり、こうしてバードカービングを通して新たな命を宿すことになった経緯を

当時の新聞記事や、作者の堀田さんの説明記述でより深く知ることができる内容になっていて興味深かったですね。

枯れて処分されるようになった樹木や、諸般の事情に伐られてしまう樹木たちの情報を聞きつけるや、現地に赴き

それらの材を鳥の彫像へと変えていくために関係者と折衝する堀田さんの情熱と行動力にも驚きました。

作品を愛でるだけでなく、作品の背景を知ることは、どんなアートにも物語があるということで大切なことだと思います。

小生の時間の都合で、堀田さんとお会いすることが出来なかったのが残念でしたが、ここの建築研究所に勤務されている方と

話すことが出来たのが幸いでした。その方は、香南町で赤岡町プロジェクトを運営するメンバーの方で、私もお世話になっている方。

ご縁というものは不思議なもので、こうした縁も大事にしたいと思いますね。

フォレスターズかがわの会員で建築士のKさんが提案された建築現場で廃材とされる材の有効活用について頭を悩ませている日々。

廃材というと薪ストーブの燃料としか思いつかない私ですが、子どたちの木育等に利用できないか?DIY材料として暮らしの中に活かせないか?

いろいろ考えあぐねています。廃材アート、廃材雑貨、廃材家具など、ネットでも多数の情報が溢れていますが・・・。

それぞれに実際の利用となると問題や難点があり、知恵と工夫が必須ということで腕組みするばかりで・・・。

「廃材」という言葉にとらわれているのがいけないのかなと、そう思い始めています。

S.S

2023年10月19日

お知らせ2題

10月も早後半になり森林や山での活動が活発になってきました。

各地では秋祭りもたけなわで我が地区の大祭も今週末。

人間の活動が勢いを増すと共に秋の実りも豊かになります。

畑の遮光ネット内で育成している椎茸もようやく誕生しつつあります。

今夏のうだるような熱波で水やりの効果もなかったのか、どうも生育は悪そうです。

それでも生命力を体現してくれている椎茸には頭を垂れてしまいます。

「よく頑張った!」そして「ありがとう」・・・と。

以上がささやかなお知らせ1題。

さて、ここからが本題であります。

マイノリティーの立場で推している例の「棍棒」についてです。

このブログでも2回ご紹介(推し!)させていただいていますが、その棍棒の魅力を発信している

奈良県宇陀市の東さんがNHKテレビに出演されます。

来週10月24日(火)午後0時20分から25分間の番組

「いいいじゅー」。

(大好きな番組です。個人的に)

私が四の五の言っても伝わらないものが、映像を通じて通じるのではないかと。

棍棒についてというより、彼の森や地域社会の在り方についての思考がわかるのではないかと思うのですね。

お昼ご飯を食べながら、ニュースと連続テレビ小説「ブギウギ」に挟まれたこの番組を是非ともご覧くださいませ。

録画してでも見てほしいです!

以上私的お知らせ2題でした・・・S.S。

各地では秋祭りもたけなわで我が地区の大祭も今週末。

人間の活動が勢いを増すと共に秋の実りも豊かになります。

畑の遮光ネット内で育成している椎茸もようやく誕生しつつあります。

今夏のうだるような熱波で水やりの効果もなかったのか、どうも生育は悪そうです。

それでも生命力を体現してくれている椎茸には頭を垂れてしまいます。

「よく頑張った!」そして「ありがとう」・・・と。

以上がささやかなお知らせ1題。

さて、ここからが本題であります。

マイノリティーの立場で推している例の「棍棒」についてです。

このブログでも2回ご紹介(推し!)させていただいていますが、その棍棒の魅力を発信している

奈良県宇陀市の東さんがNHKテレビに出演されます。

来週10月24日(火)午後0時20分から25分間の番組

「いいいじゅー」。

(大好きな番組です。個人的に)

私が四の五の言っても伝わらないものが、映像を通じて通じるのではないかと。

棍棒についてというより、彼の森や地域社会の在り方についての思考がわかるのではないかと思うのですね。

お昼ご飯を食べながら、ニュースと連続テレビ小説「ブギウギ」に挟まれたこの番組を是非ともご覧くださいませ。

録画してでも見てほしいです!

以上私的お知らせ2題でした・・・S.S。

2023年10月15日

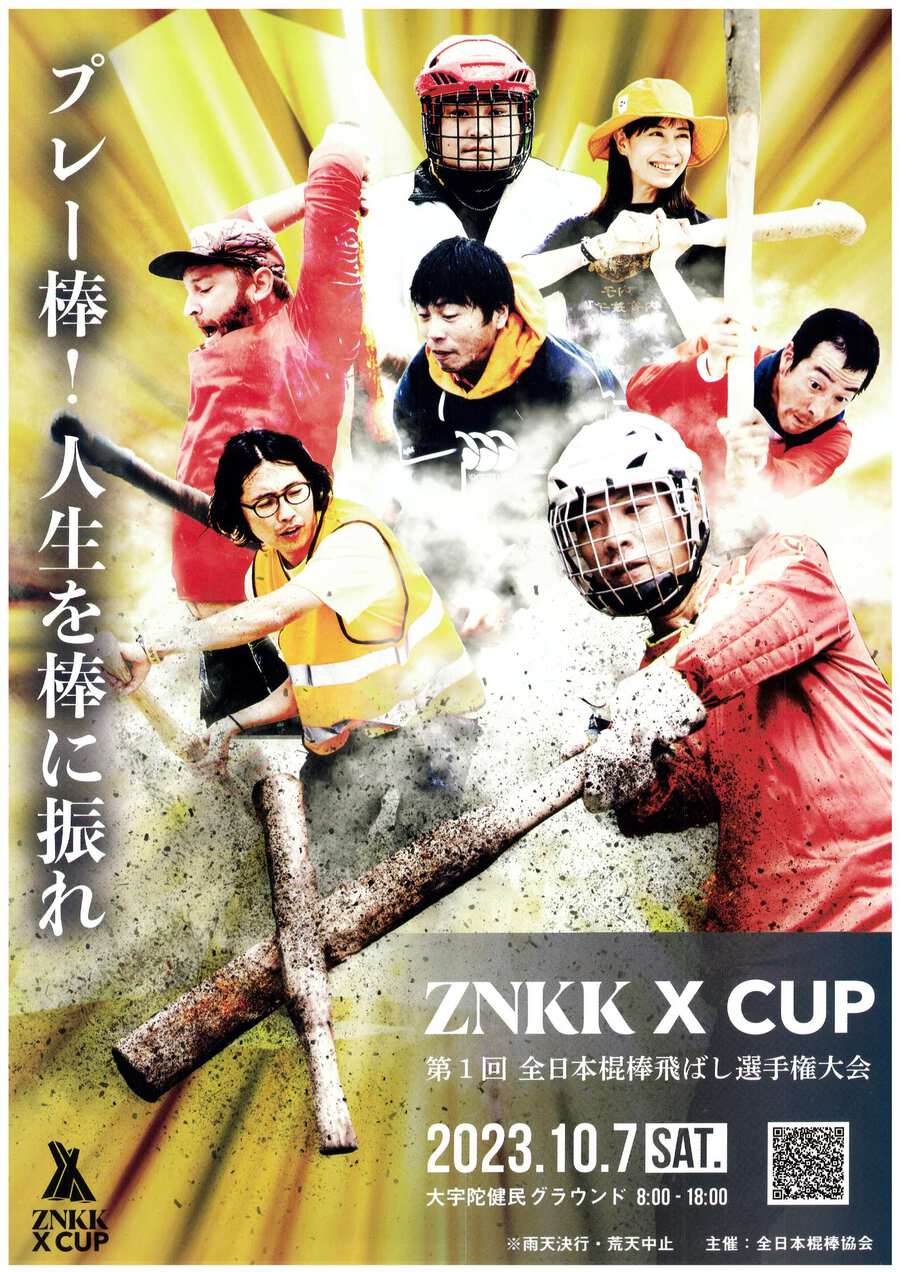

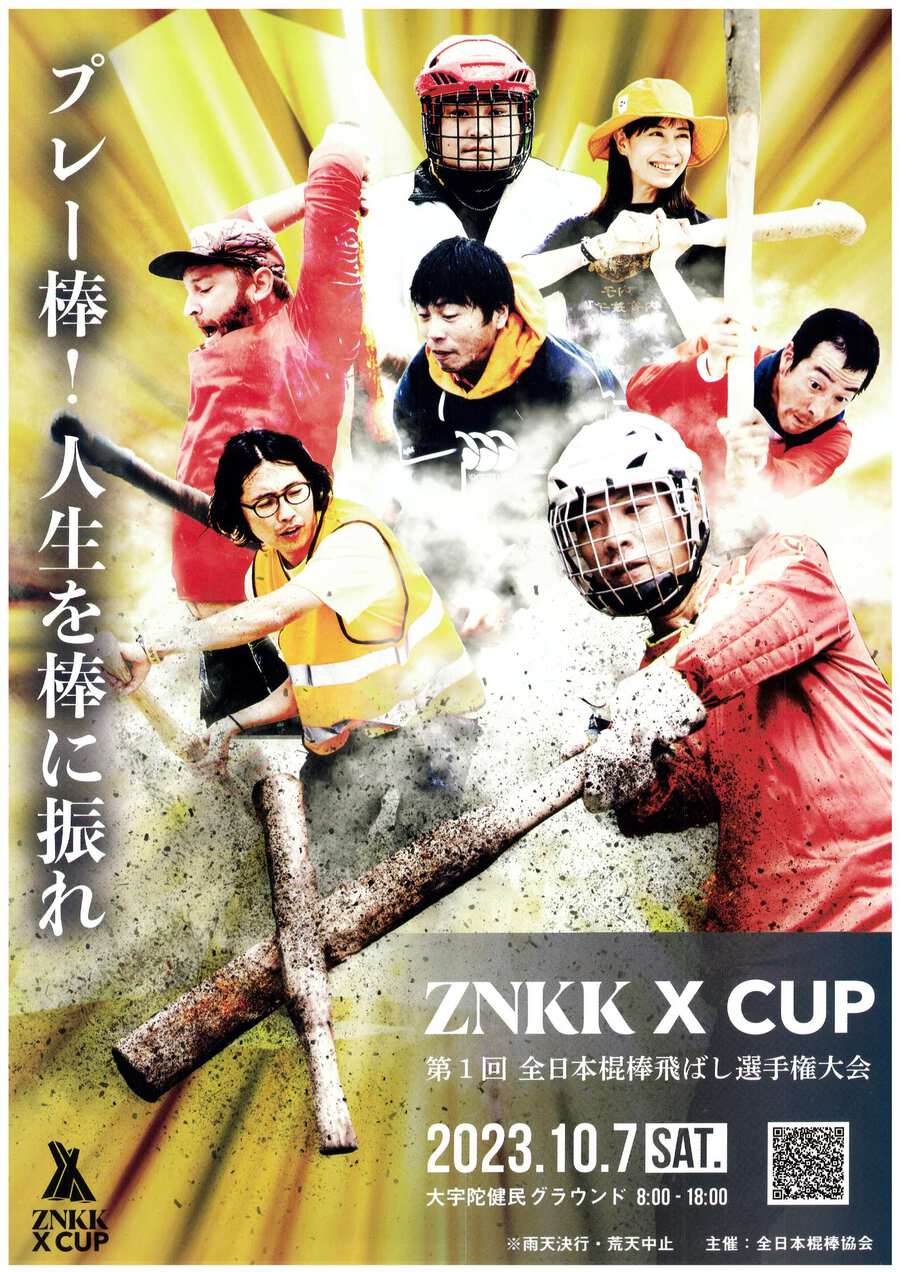

全日本棍棒飛ばし選手権大会

「何やそれ?」「おちょくってるの?」「なんとも馬鹿げた・・・」という声もありましょうが、

小生、「全日本棍棒飛ばし選手権大会」に出場してきました・・・。

香川県内において「棍棒チーム」を作れないかと、会う人毎に棍棒の話しをするのですが、

「???」「面白そう」「危なそう」などの反応ばかりで「やってみたい!」というご奇特な御仁に会うことが叶わず。

なんとか30代の若者をゲットし、これを機に連鎖反応をもくろみ、先ずは自身が「全日本棍棒飛ばし選手権大会」に参加して

雰囲気や意義を体感すべく、棍棒飛ばしの飛距離を競う個人戦にエントリー。

7月にお世話になった愛媛県の「内子インナーチルドレン」にその旨を報告したところ

「チームメンバーに仕事や怪我などで大会に出られない者がいて手薄になるからもしよければ団体戦のメンバーになりますか?」

とのうれしいお誘いを受け、断る理由もなくすぐにメンバー登録の手続きをさせていただきました。

そして臨んだのが10月7日奈良県宇陀市で開催された第1回大会。

(昨年は第0回大会だったそう)

大会は全日本棍棒協会会長東氏の挨拶により始まります・・・

「棍棒を通じ、人、山、木、地域をつなげて・・・・云々」という話の内容は大いに共鳴するところでありますね。

大会に参加している人は県内外から来ており、個人戦、団体戦(4チーム)合わせて百数十名といったところでしょうか。

会場隣では、「健民広場」と称して飲食や雑貨などのブースも出ていました。

参加者の棍棒に対する愛着は想像以上に熱く、各チームの明るさや団結の強さには驚かされました。

何でも、棍棒競技のエキシビジョンなんかも過去に開催されていたようで、そうしたことにより集う人々が不思議と

旧知に会うがごとくに和気あいあいとしているんですね。

男女の個人戦は提示距離をクリアしなければその時点でKO。最終は最長距離で競うもので、なかなかにスリリングでありました。

団体戦は、思いの外詳細な規則がありスポーツ性は十分だと思います。

詳細は省きますが、戦略戦術も多彩で、体力勝負かと思いきや知的ゲーム性も加味されています。

審判も威厳?を持ち、熱くなる試合運びを時に笑いに変えつつ裁いていく姿に感心しました。

いろいろ述べたい事はありますが、あえて言うなら「先ずやってみるべし!」という一言に尽きます。

メディアとして、近畿圏になるのでしょうが、読売テレビの朝の情報番組「すまたん」、NHK取材クルーなどが来ていました。

こうしてメディアで広報されるというのも、SNSでの情報発信を裏付けるものとして有効だと思います。

近畿圏ではますます棍棒熱が高まるのではないかと・・・・たぶん・・・。

しかし、その目的は叶わず、というかむしろ挫折感を味わう結果となりました。

それはなぜか・・・。

棍棒競技に関わる人は、森や里山などに直接的、間接的に関わる人ばかりではないということ。

普段から何らかのつながりを持つ集団、あるいは面白いこと楽しめることに目を向けている人が多いこと。

少なからずも自然環境などに関心はあるものの、それをより具体的に体現している人物に惹かれる人が多いのではないかと

今更ながらに気づきました。魅力的な人、人を引き付ける人、いわゆる人間力を持った人に人は集うのだと。

棍棒協会会長の東氏、各チームの代表者やリーダーの明快さ、統率力はゲームを通じ、又は会場内での会話や雰囲気で

十分に伝わってきました。

当初私が考えていた県内での棍棒チーム作りに一番必要なものは、この指とまれをする人物の人間性である。

こんな絶望的な答えを見出してしまった今大会の参加は意味あるものでしたが、その実、自身の力のなさを考える時、

仲間づくりの困難さを思い知ることになってしまいました。

ミッション・パッション・アクションで何とかなるもんではない・・・そう思う秋の夕暮れです・・・・・。

競技に使用された棍棒のほんの一部です。

各チーム、自作の棍棒(ユニークなもの、圧倒されそうなもの多様です)を持ち寄り、さながら棍棒展示会でしたね。

棍棒っていうと森林組合が興味を示すかと思いきや、案外、「怪我しては元も子もない」「真摯に林業に携わる者に失礼な」という

風潮が無きにしもあらずとの声を聞き、「あーそうなのか・・・」と・・・。

まさにどうでもいい話ですが、私は個人戦は2回戦敗退。

団体戦はちょこちょこ控えメンバーとして出場させていただきましたが、3位(4チーム中)。

昨年は2位でしたので、私の出番でかえって足をひっぱってしまったようです。

私自身これにはずいぶんと悔しく思い、ただでさえ意気消沈した心の傷をさらに深手にする結果となりました。

今大会に昨年の参加チームが出場していたら少なくとも6チームにはなったはずなんでしょうけれど、諸般の大人事情があったのでしょうね。

ともあれ大会参加は非常にいい勉強になりました。

S.S

小生、「全日本棍棒飛ばし選手権大会」に出場してきました・・・。

香川県内において「棍棒チーム」を作れないかと、会う人毎に棍棒の話しをするのですが、

「???」「面白そう」「危なそう」などの反応ばかりで「やってみたい!」というご奇特な御仁に会うことが叶わず。

なんとか30代の若者をゲットし、これを機に連鎖反応をもくろみ、先ずは自身が「全日本棍棒飛ばし選手権大会」に参加して

雰囲気や意義を体感すべく、棍棒飛ばしの飛距離を競う個人戦にエントリー。

7月にお世話になった愛媛県の「内子インナーチルドレン」にその旨を報告したところ

「チームメンバーに仕事や怪我などで大会に出られない者がいて手薄になるからもしよければ団体戦のメンバーになりますか?」

とのうれしいお誘いを受け、断る理由もなくすぐにメンバー登録の手続きをさせていただきました。

そして臨んだのが10月7日奈良県宇陀市で開催された第1回大会。

(昨年は第0回大会だったそう)

大会は全日本棍棒協会会長東氏の挨拶により始まります・・・

「棍棒を通じ、人、山、木、地域をつなげて・・・・云々」という話の内容は大いに共鳴するところでありますね。

大会に参加している人は県内外から来ており、個人戦、団体戦(4チーム)合わせて百数十名といったところでしょうか。

会場隣では、「健民広場」と称して飲食や雑貨などのブースも出ていました。

参加者の棍棒に対する愛着は想像以上に熱く、各チームの明るさや団結の強さには驚かされました。

何でも、棍棒競技のエキシビジョンなんかも過去に開催されていたようで、そうしたことにより集う人々が不思議と

旧知に会うがごとくに和気あいあいとしているんですね。

男女の個人戦は提示距離をクリアしなければその時点でKO。最終は最長距離で競うもので、なかなかにスリリングでありました。

団体戦は、思いの外詳細な規則がありスポーツ性は十分だと思います。

詳細は省きますが、戦略戦術も多彩で、体力勝負かと思いきや知的ゲーム性も加味されています。

審判も威厳?を持ち、熱くなる試合運びを時に笑いに変えつつ裁いていく姿に感心しました。

いろいろ述べたい事はありますが、あえて言うなら「先ずやってみるべし!」という一言に尽きます。

メディアとして、近畿圏になるのでしょうが、読売テレビの朝の情報番組「すまたん」、NHK取材クルーなどが来ていました。

こうしてメディアで広報されるというのも、SNSでの情報発信を裏付けるものとして有効だと思います。

近畿圏ではますます棍棒熱が高まるのではないかと・・・・たぶん・・・。

しかし、その目的は叶わず、というかむしろ挫折感を味わう結果となりました。

それはなぜか・・・。

棍棒競技に関わる人は、森や里山などに直接的、間接的に関わる人ばかりではないということ。

普段から何らかのつながりを持つ集団、あるいは面白いこと楽しめることに目を向けている人が多いこと。

少なからずも自然環境などに関心はあるものの、それをより具体的に体現している人物に惹かれる人が多いのではないかと

今更ながらに気づきました。魅力的な人、人を引き付ける人、いわゆる人間力を持った人に人は集うのだと。

棍棒協会会長の東氏、各チームの代表者やリーダーの明快さ、統率力はゲームを通じ、又は会場内での会話や雰囲気で

十分に伝わってきました。

当初私が考えていた県内での棍棒チーム作りに一番必要なものは、この指とまれをする人物の人間性である。

こんな絶望的な答えを見出してしまった今大会の参加は意味あるものでしたが、その実、自身の力のなさを考える時、

仲間づくりの困難さを思い知ることになってしまいました。

ミッション・パッション・アクションで何とかなるもんではない・・・そう思う秋の夕暮れです・・・・・。

競技に使用された棍棒のほんの一部です。

各チーム、自作の棍棒(ユニークなもの、圧倒されそうなもの多様です)を持ち寄り、さながら棍棒展示会でしたね。

棍棒っていうと森林組合が興味を示すかと思いきや、案外、「怪我しては元も子もない」「真摯に林業に携わる者に失礼な」という

風潮が無きにしもあらずとの声を聞き、「あーそうなのか・・・」と・・・。

まさにどうでもいい話ですが、私は個人戦は2回戦敗退。

団体戦はちょこちょこ控えメンバーとして出場させていただきましたが、3位(4チーム中)。

昨年は2位でしたので、私の出番でかえって足をひっぱってしまったようです。

私自身これにはずいぶんと悔しく思い、ただでさえ意気消沈した心の傷をさらに深手にする結果となりました。

今大会に昨年の参加チームが出場していたら少なくとも6チームにはなったはずなんでしょうけれど、諸般の大人事情があったのでしょうね。

ともあれ大会参加は非常にいい勉強になりました。

S.S

2023年10月07日

山が荒れているってホント?

ぼくは違うと思っています。山と人との関係が生活シーンで希薄になっている今は、一たび山に踏み込むと一歩進むのにも難儀しますが、それを眺めて「山が荒れている」違うよね。これは植物が光(太陽光)の獲得競争の中で顕性と潜性の状態であり、自然界では当たり前の世界。人工林ではちょっと違いますが、用材生産を目的として植えた樹だって放置すると前述のとおりで、ゆえに意図的にその樹の顕性を保つ必要があり、下刈りや間伐をして所期の目的に誘導します。つまり「放置する」→「荒れている」となり、山の性状によって見方、捉え方は違ってきます。

身近にある里山を再び暮らしの一シーンとしての関係性を築きたい、とぼくたちはやっています。それは山全体からみればほんの少しの範囲でしかありませんが、林床を整え陽光を入れると森がやさしく迎入れてくれる、そんな森林空間が再生できるといいなぁって。大々的に森林の商的空間をつくる必要はありません。小さくても魅力的な森のスポットを線(小径)でつなぐ「里森」が理想です。山の樹は歴史の中で収奪が繰り返されてきましたが、見方を変えれば今の状態ほど樹々があふれているのは豊かさなのか、それとも・・・。(TM)

身近にある里山を再び暮らしの一シーンとしての関係性を築きたい、とぼくたちはやっています。それは山全体からみればほんの少しの範囲でしかありませんが、林床を整え陽光を入れると森がやさしく迎入れてくれる、そんな森林空間が再生できるといいなぁって。大々的に森林の商的空間をつくる必要はありません。小さくても魅力的な森のスポットを線(小径)でつなぐ「里森」が理想です。山の樹は歴史の中で収奪が繰り返されてきましたが、見方を変えれば今の状態ほど樹々があふれているのは豊かさなのか、それとも・・・。(TM)

2023年09月05日

ものづくりは難しい

気がつけば9月です。

天気概況に目をやると出るは出るはで次々と台風が発生し、北上しています。

その影響でしょうか、肌に感じる空気感はまるでお風呂の中にいるような・・・。

最近、日の出前の東の方向に目をやれば、その茜色に染まる空の彩というか雲の姿に

しばし見とれてしまうということが続いています。

秋めいて・・・ということでしょうかね。

が、しかし口から出るのは「あっつ~~」だけです。

先日の日曜日、丸亀市市民交流活動センターマルタスでワークショップを開催しました。

「香川県みどりの学校『ほたる籠とかわいいバッタ』」と題したものです。

麦わらを材料として「ほたる籠」を、シュロの葉を使って「バッタ」を作るというもの。

作品つくりについて事前に講師のSさんとシュミレーションをしてまして、2時間という時間枠であれば

2作品を製作するのには余裕があるでしょうねぇ~って想定し、ゆったりとした時間配分で作業を進めるという目論見を立てました。

先ずはホタル籠を作りましょうってことで、材料を配り、説明をしたあとすぐに各自が製作にとりかかりました。

「ちょっとわかりませ~ん」という受講者の方には講師のSさんが説明や手本を示すのですが、受講者の方にとってはなかなかに難しそうです。

と言いますのは、麦わらという材は同じ個所を何度も何度も折り曲げると割れてくるんですね。

受講者の方は、少しでも良いものを作りたいという思いで、自分のイメージに合わないと思うと、すぐにやり直そうとします。

ですので、どうしても材料を酷使してしまうということになってしまっているようで・・・。

「みなさん初めての作業体験ですから、失敗を恐れず思い切ってとりあえず1個完成させてみましょう。

材料はありますから、終わればもう1個作りましょうね」って助言させてもらいました・・・。

細かいことはここでは割愛させていただきますが、とりあえず80分ほどの作業を終えてほたる籠つくりを終えました。

さて、次はシュロの葉を使ったバッタ作りということで作業を開始しました・・・が、やはり皆さん材料となる葉を上手く使いこなすことに難儀しています。

ゼムピンを使って葉を割いたり、葉をリボンの形状にしたりという単純ともいえる作業が難しいようでした・・・。

前半のホタル籠同様に皆さん四苦八苦、講師のSさんもあちらこちらと順番にサポートしたりと忙しくしながらもなんとか

バッタを各自1匹ずつ誕生させて今回のワークショップの作業工程を終えました。

昔は身の回りにある自然素材を用いて、生活用品、遊び道具などを作って暮らしていく、そんな営みが当たり前でした。

必要に迫られてということもあって、自然素材を採取したり、手作業でのものつくりというものがごくごく日常で、

誰から教わるというのでもなく、親や周囲の真似事から自然と「ものつくり」というのが身についたんですね。

今では自然素材の材料を確保するのが困難で、時間や手間をかける手作業をやろうなんてことも思わなくなりました。

安価で機能的な便利グッズが溢れていますので、コスパの悪いことなんてやってられない・・・ということですかね。

自然素材を使ったワークショップに参加していただいた方々は「興味があるから・・・」「遊び感覚で・・・」などとそれぞれの

思いで作業に取り組んでいただいたと思います。皆さん初体験のことですから、思い描いた作品になったかどうかわかりませんが、

少なくとも、素材を手にする、工夫すればその素材が何らかの形に姿を変え、活かされるってことは感じてくれたのかなあって

思っています。

現代の暮らしの中で「自然のこと」「手仕事のこと」なんかをふと思うというだけでもいいので、

出来ることならこうした機会は継続したいものだという思いを強くしました。

ワークショップに参加していただいた方にはいつも感謝の思いしかありません。

最後に参加者全員で集合写真を撮るのですが、その笑顔はいつも素敵ですネ。

S.S

天気概況に目をやると出るは出るはで次々と台風が発生し、北上しています。

その影響でしょうか、肌に感じる空気感はまるでお風呂の中にいるような・・・。

最近、日の出前の東の方向に目をやれば、その茜色に染まる空の彩というか雲の姿に

しばし見とれてしまうということが続いています。

秋めいて・・・ということでしょうかね。

が、しかし口から出るのは「あっつ~~」だけです。

先日の日曜日、丸亀市市民交流活動センターマルタスでワークショップを開催しました。

「香川県みどりの学校『ほたる籠とかわいいバッタ』」と題したものです。

麦わらを材料として「ほたる籠」を、シュロの葉を使って「バッタ」を作るというもの。

作品つくりについて事前に講師のSさんとシュミレーションをしてまして、2時間という時間枠であれば

2作品を製作するのには余裕があるでしょうねぇ~って想定し、ゆったりとした時間配分で作業を進めるという目論見を立てました。

先ずはホタル籠を作りましょうってことで、材料を配り、説明をしたあとすぐに各自が製作にとりかかりました。

「ちょっとわかりませ~ん」という受講者の方には講師のSさんが説明や手本を示すのですが、受講者の方にとってはなかなかに難しそうです。

と言いますのは、麦わらという材は同じ個所を何度も何度も折り曲げると割れてくるんですね。

受講者の方は、少しでも良いものを作りたいという思いで、自分のイメージに合わないと思うと、すぐにやり直そうとします。

ですので、どうしても材料を酷使してしまうということになってしまっているようで・・・。

「みなさん初めての作業体験ですから、失敗を恐れず思い切ってとりあえず1個完成させてみましょう。

材料はありますから、終わればもう1個作りましょうね」って助言させてもらいました・・・。

細かいことはここでは割愛させていただきますが、とりあえず80分ほどの作業を終えてほたる籠つくりを終えました。

さて、次はシュロの葉を使ったバッタ作りということで作業を開始しました・・・が、やはり皆さん材料となる葉を上手く使いこなすことに難儀しています。

ゼムピンを使って葉を割いたり、葉をリボンの形状にしたりという単純ともいえる作業が難しいようでした・・・。

前半のホタル籠同様に皆さん四苦八苦、講師のSさんもあちらこちらと順番にサポートしたりと忙しくしながらもなんとか

バッタを各自1匹ずつ誕生させて今回のワークショップの作業工程を終えました。

作業の途中、マルタス館内を行き来している方々(主に高齢女性)から、「昔はこんなものをよく作っとたんよ。今は材料が手に入らんもんね~」なんて声を頂戴しました。

昔は身の回りにある自然素材を用いて、生活用品、遊び道具などを作って暮らしていく、そんな営みが当たり前でした。

必要に迫られてということもあって、自然素材を採取したり、手作業でのものつくりというものがごくごく日常で、

誰から教わるというのでもなく、親や周囲の真似事から自然と「ものつくり」というのが身についたんですね。

今では自然素材の材料を確保するのが困難で、時間や手間をかける手作業をやろうなんてことも思わなくなりました。

安価で機能的な便利グッズが溢れていますので、コスパの悪いことなんてやってられない・・・ということですかね。

自然素材を使ったワークショップに参加していただいた方々は「興味があるから・・・」「遊び感覚で・・・」などとそれぞれの

思いで作業に取り組んでいただいたと思います。皆さん初体験のことですから、思い描いた作品になったかどうかわかりませんが、

少なくとも、素材を手にする、工夫すればその素材が何らかの形に姿を変え、活かされるってことは感じてくれたのかなあって

思っています。

現代の暮らしの中で「自然のこと」「手仕事のこと」なんかをふと思うというだけでもいいので、

出来ることならこうした機会は継続したいものだという思いを強くしました。

ワークショップに参加していただいた方にはいつも感謝の思いしかありません。

最後に参加者全員で集合写真を撮るのですが、その笑顔はいつも素敵ですネ。

S.S

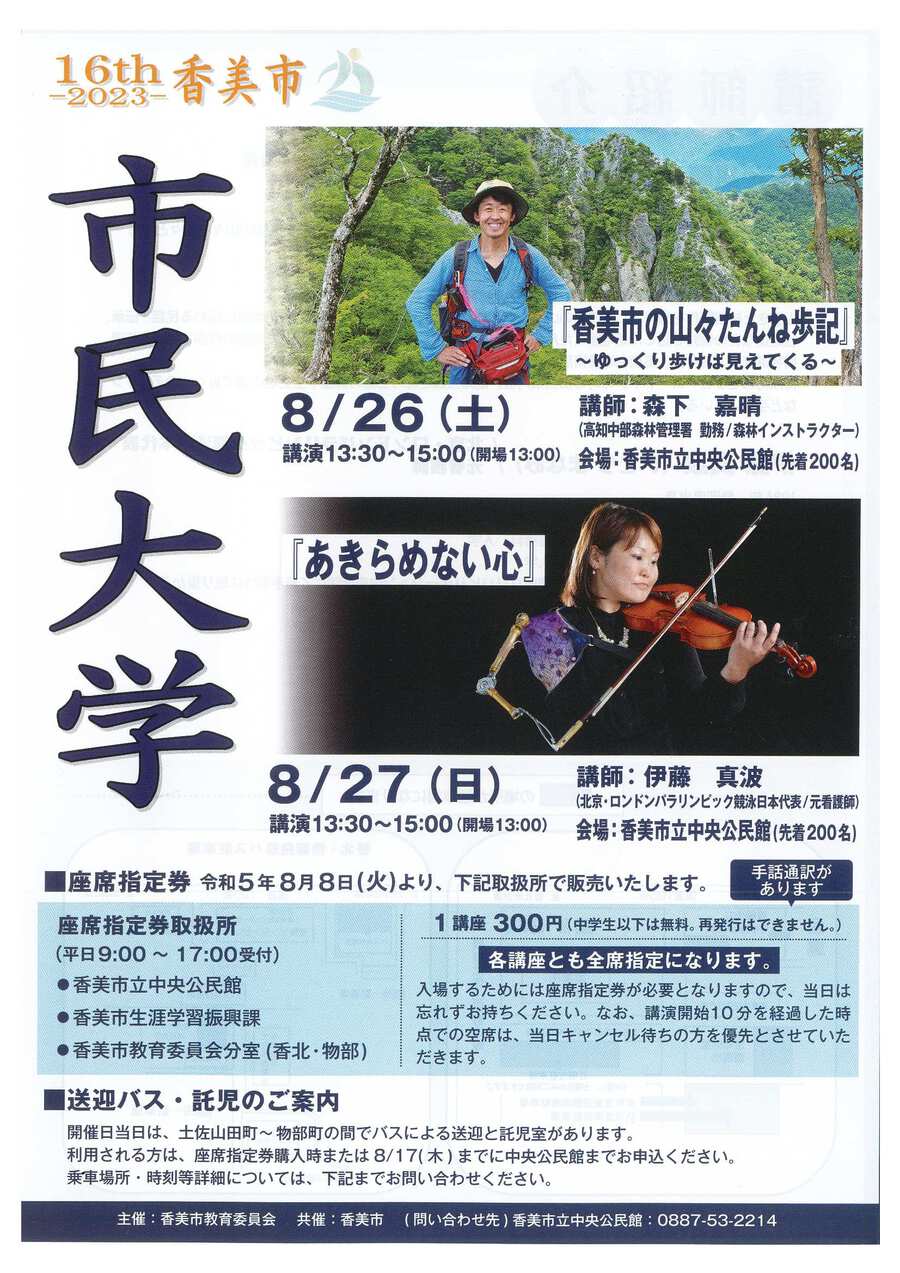

2023年08月27日

市民大学聴講

8月も最後の週末・・・日中はまだまだ「危険な暑さ」

高知県内各地の森林管理部署に勤務の傍ら、四国内の山々を歩いては、

その山々の情報や魅力を手書きの地図の中にギュッと詰め込んで発信している方なんですね。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/policy/business/invitation/yamaaruki_irasutomap.html

森下さんお気に入りのアカガシの樹を描いた油絵なども素晴らしい・・・そんな方。

今回は香美市での講演とあって、主に香美市に関係ある山々を紹介しつつ、天候災害や、鹿などの食害による

しかし夜になると虫の声が際立つようになり、朝焼けの雲もなんとなく秋めいて・・・。

そうした夏の終わりに?高知県香美市の市民大学の聴講に行きました。

お題は「香美市の山々たんね歩記」~ゆっくり歩けば見えてくる~。

講師は森下嘉晴さん。

高知中部森林管理署勤務で森林インストラクターの方。

高知県内各地の森林管理部署に勤務の傍ら、四国内の山々を歩いては、

その山々の情報や魅力を手書きの地図の中にギュッと詰め込んで発信している方なんですね。

https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/policy/business/invitation/yamaaruki_irasutomap.html

森下さんお気に入りのアカガシの樹を描いた油絵なども素晴らしい・・・そんな方。

今回は香美市での講演とあって、主に香美市に関係ある山々を紹介しつつ、天候災害や、鹿などの食害による

山容の変化を示しつつ自然の素晴らしさや問題点をわかり易く話されていました。

森下さんのお人柄もあって会場は終始和やかな雰囲気に包まれていて癒しの空間にいるようでした。

1時間30分ほどの講演時間があっという間に終わってしまった・・・そんな感じでしたね。

「歩」という字は「止」と「少」という字が合わさったようなもの。

森下さんのお人柄もあって会場は終始和やかな雰囲気に包まれていて癒しの空間にいるようでした。

1時間30分ほどの講演時間があっという間に終わってしまった・・・そんな感じでしたね。

「歩」という字は「止」と「少」という字が合わさったようなもの。

ですから、時どき立ち止まりながらゆっくり進むという意味合いが含まれているのでは、などと言われていました。

今回の講演タイトルの副題に「ゆっくり歩けば見えてくる」と付けた理由もそこに在るのだととか。

なるほどね。

山奥に分け入り樹齢数百年の老木、古木に出会うたびに、

「鎌倉時代や室町時代の古より、ずーっとここから動くことなく佇む姿に感動を覚える」だと・・・。

山や森の中には「時間を蓄える」という力を持っているとも。

かつてはそうした山の中で暮らしていた人達もすっかり姿を消し、山中に残された石垣や当時の生活用具を見つけるたびに

感慨深くなるそう。

集落が消失すると、そこの地名がなくなると。

営林署職員としての目、山歩きが好きな自然愛好者としての目、そうした視点から語られる言葉はリアルで説得力がありました。

多種多様な動植物の命を宿している山や森に入るだけでも、気づきや学びがあるのだと、そんな風に思いましたね。

涼しくなれば山をたんねてみよう・・・。

S.S

2023年08月25日

この木はなぜ傾いた?

樹芯が右側に傾いていますね。

なぜでしょう。

この木は「ゴールドクレスト(訂正)」で垂直に伸びる性質をもっています。

答えはこの木の左側にもう一本の枝の張った木があったからです。

後から参入(植樹)したこの木は少し遠慮したのでしょう。

成長とともに光を求めて傾かざるを得なかったというわけです。

左にあった木が無くなった今は本来の直状にもどりつつありますが、

下部の曲がりはそのままに太っていきます。

樹形を観察していると、

木どおしが光を分かち合っているのが見えてきます。

(TM)

なぜでしょう。

この木は「ゴールドクレスト(訂正)」で垂直に伸びる性質をもっています。

答えはこの木の左側にもう一本の枝の張った木があったからです。

後から参入(植樹)したこの木は少し遠慮したのでしょう。

成長とともに光を求めて傾かざるを得なかったというわけです。

左にあった木が無くなった今は本来の直状にもどりつつありますが、

下部の曲がりはそのままに太っていきます。

樹形を観察していると、

木どおしが光を分かち合っているのが見えてきます。

(TM)